真正的「人性化」教育

當我們談論精英教育時,新加坡始終用行動詮釋著一個真理:真正的教育文明,在於讓每個孩子都能找到屬於自己的成長坐標系。

5 月 24 日,濱海灣金沙會展中心的特殊教育教師展(SPED Teacher Career Fair)正是這種文明的註腳 ——12 所特需學校、200 余個教職崗位、500 余名求職者的參與數據背後,是新加坡對 "特殊教育需求(SEN)" 群體的系統性托舉。

這場看似聚焦就業的展會,實則折射出獅城教育的人性化光芒。一個社會的文明程度不僅在於對精英階層的愛惜,更體現在其對於「最短板」人群的守護。

教育展背後的特殊教育生態重構

作為新加坡首次全國性特殊教育領域招聘盛會,此次展會標誌著特殊教育從 "邊緣補充" 走向 "主流標配"。

資源整合力度:25 所政府資助特需學校首次集體亮相,涵蓋自閉症、腦性麻痹、多重障礙等多元需求領域,彩虹中心、新加坡腦性麻痹聯盟(CPAS)等機構開放從教師到助理的全鏈條崗位;

專業發展展示:教育部代表現場解讀 "領袖培育計劃",求職者可了解從普通教師到課程專家的晉升路徑,國立教育學院(NIE)同步展示特殊教育研究生文憑(PGDE in SPED)課程體系;

就業支持體系:勞動力發展局(WDA)設立流動職業站,提供從簡歷優化到職場適應的 "一站式服務",工教院與新協立(SG Enable)的實習就業計劃案例成為焦點。

在新加坡,一個特殊需求的孩子,根據其所需特殊教育的程度,可進入普通政府學校或獨立的特殊教育學校,其接受完整教育的可能性已接近100%。一位參與展會的家長分享:"看到特需學校校長親自講解如何用視覺支持系統幫助自閉症學生,我突然明白:教育,不一定是篩選完美,也可以是成就不同。"

教育部的 "特殊" 答卷:用制度托起教育公平

新加坡對特殊教育的投入,體現在真金白銀的政策傾斜與體系化的人才培養。

1. 薪資激勵:讓專業得到應有尊重

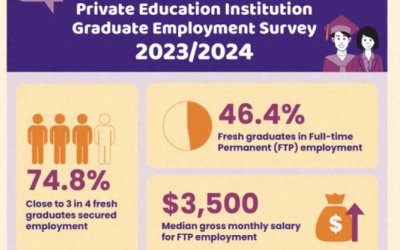

2024-2026 年分階段加薪計劃顯示:教師起薪從 3600 新元(未持文憑)提升至 3800 新元(含獎學金),資深教師可達 8000 新元;教師助理起薪增幅 17%,最高至 4000 新元。

彩虹中心校長黃菊指出:"薪資提升不僅是經濟認可,更是對特教老師每日面對行為干預、情緒疏導等複雜工作的價值確認。"

2. 師資培育:從實踐到理論的閉環成長

准入機制:非特教背景教師需先在特需學校完成至少 1 學期實習,通過課堂觀察、個案處理等評估後,方可進入 NIE 攻讀專業文憑;

在職發展:教育部設立 "實踐社群(Communities of Practice)",如新加坡腦性麻痹聯盟主導的多重障礙教學研究社群,通過工作坊、跨校協作開發本土化教材;

國際接軌:海外教師可通過 3 年經驗認證 + 教學能力考核轉換資質,2024 年數據顯示,特需學校教師中海外背景占比達 18%。

3. 學生賦能:從 "特殊" 到 "適性" 的就業銜接

工教院每年有大約 1000 名學生有特殊教育需求。工教院與新協立的 "實習就業輔助計劃" 堪稱典範:

精準培訓:為自閉症、學習障礙等學生定製簡歷製作、面試模擬課程,2024 年試點期已幫助 100 名學生完成職場過渡;

行業聯動:與星展銀行、樟宜機場等企業合作開發 "支持性就業崗位",如數據標註員、後勤助理等,2025 年計劃擴展至每年 250 人;

融合教育:主流學校同步強化支持,每所中小學配備至少 8 名受過特教訓練的教師,750 名特教輔助人員與家長、輔導員形成三方協作網絡。

新加坡原總理公署部長兼教育部和外交部第二部長孟理齊博士今年3月6日在國會撥款委員辯論教育部的開支預算時,宣布工藝教育學院與新加坡協助殘障者自立局試行的實習與就業輔助計劃,從去年中啟動至今已為100名工教院特需學生提供實習或就業前培訓。此計劃接下來將擴大,每年可惠及大約200人至250人。

特殊教育需求:科學評估與早期干預的新加坡模式

識別特殊教育需求,新加坡建立了 "醫學 + 教育 + 家庭" 的三維評估體系。

評估流程

標準化測評:7 歲以下兒童可在 KK 婦女兒童醫院或國立大學醫院接受發展評估(語言、運動、認知等 12 個維度),政府補貼後費用低至 200 新元;

多方訪談:教育心理學家與家長、教師進行 45 分鐘深度溝通,記錄學生在社交衝突、學習習慣等場景的具體表現;

報告落地:14 個工作日內出具《個性化教育計劃(IEP)》,明確輔助工具(如觸覺教具)、課程調整(如延長考試時間)等細節。

干預黃金期:0 - 6 歲兒童可申請 "早期干預計劃(EIP)",由專業團隊入戶提供每周 2 次、每次 90 分鐘的定製訓練,數據顯示,接受干預的兒童入學後適應率提升 63%。

成為特教教師:"特殊" 中成就不凡

對於有意投身該領域的家長或學生,新加坡提供三條清晰路徑。

應屆畢業生路徑:申請教育部獎學金,在 NIE 完成 1.5 年全日制學習,課程涵蓋《行為分析》《輔助技術應用》等,實習期間可獲每月 2000 新元津貼;

職業轉型路徑:普通教師可通過 6-12 個月的研究生證書課程轉型,聖安德烈博育學校的李招傑校監建議:"先參與特需班級助教工作,再決定是否深造,這是降低試錯成本的有效方式";

國際認證路徑:需通過新加坡心理學會(SPS)認證的評估,如為自閉症學生設計的 VB-MAPP 評估工具實操考核,合格後進入 3 個月的本土政策培訓。

特殊教育,檢驗文明的刻度

"每個孩子都是獨特的(Every Child is Unique)" 被置頂為特殊教育板塊的核心理念。從薪資改革到職業展,從評估體系到就業支持,獅城用近十年時間,將特殊教育從 "慈善事業" 升級為 "公共服務剛需"。

對於精英家長而言,關注特殊教育不僅是對多元包容的踐行,更是對教育本質的回歸 —— 畢竟,一個能讓 "特殊" 孩子綻放光芒的社會,才是真正值得信賴的教育樂土。