當全球供應鏈加速重構,東南亞成為中企出海的關鍵戰場。而馬來西亞——這個既有千年海上絲路基因、又擁有21世紀數字基礎設施的國家,正從中美技術脫鉤與區域經濟一體化的雙重浪潮中脫穎而出,成為中企全球化布局的「戰略要地」。

從中馬共建的智慧物流樞紐到半導體封測的"新三角模式",從清真數字經濟到新能源技術轉化,馬來西亞展現出超越傳統"東協中轉站"的產業縱深。

地理與物流:不止是馬六甲

更是「效率與安全」的平衡點

清晨的巴生港,貨櫃卡車穿梭如織,搭載著中國電動汽車的貨輪正通過 「中馬快線」 駛向東南亞各國,48 小時內即可觸達東協市場。而在柔佛州,菜鳥網絡的自動化分揀中心高效運轉,以低於新加坡 35% 的運營成本,將貨物快速發往印尼群島。

這些繁忙的景象,生動展現著馬來西亞正突破 「馬六甲海峽」 的單一地理標籤,成為全球供應鏈中的關鍵樞紐。

與越南過度依賴單一產業的供應鏈風險,以及印尼存在的本土化經營壁壘不同,馬來西亞展現出獨特的競爭優勢。其高達91% 的英語普及率,培育出大批熟練掌握國際商務語言的勞動力,為跨國企業提供了溝通便利。

同時,馬來西亞長期奉行穩定的外交政策,在東西方之間保持著密切且平衡的關係,這種特殊的 「緩衝帶」 屬性,使其在全球技術脫鉤加劇的背景下,成為眾多企業眼中的 「安全港」。

2024 年,英特爾宣布投資 70 億美元擴建檳城 3D 晶片封裝廠,其執行長帕特・基辛格明確表示:「選擇馬來西亞,是因為這裡能夠同時獲得東西方的技術認證。」

這一決策,不僅是對馬來西亞營商環境的高度認可,更折射出馬來西亞在全球技術合作版圖中的重要地位。從物流樞紐到技術合作高地,馬來西亞正以全新的姿態,重新定義自身在全球經濟格局中的角色。

政策創新:從「免稅換技術」到「清真AI認證」

馬來西亞吸引外資的智慧在於「梯度政策」:

半導體產業:檳城科技園的中國企業享受設備進口全免稅,但需承諾「每投資1億令吉培養200名本地工程師」,形成「市場換技術」的良性循環。

數字經濟:全球首個「清真AI認證系統」將宗教合規與數位技術結合,深圳某預製菜企業藉此將中東市場認證周期從6個月壓縮至45天。

這種政策設計背後,是馬來西亞定位「東方與伊斯蘭世界的數字橋樑」的野心。

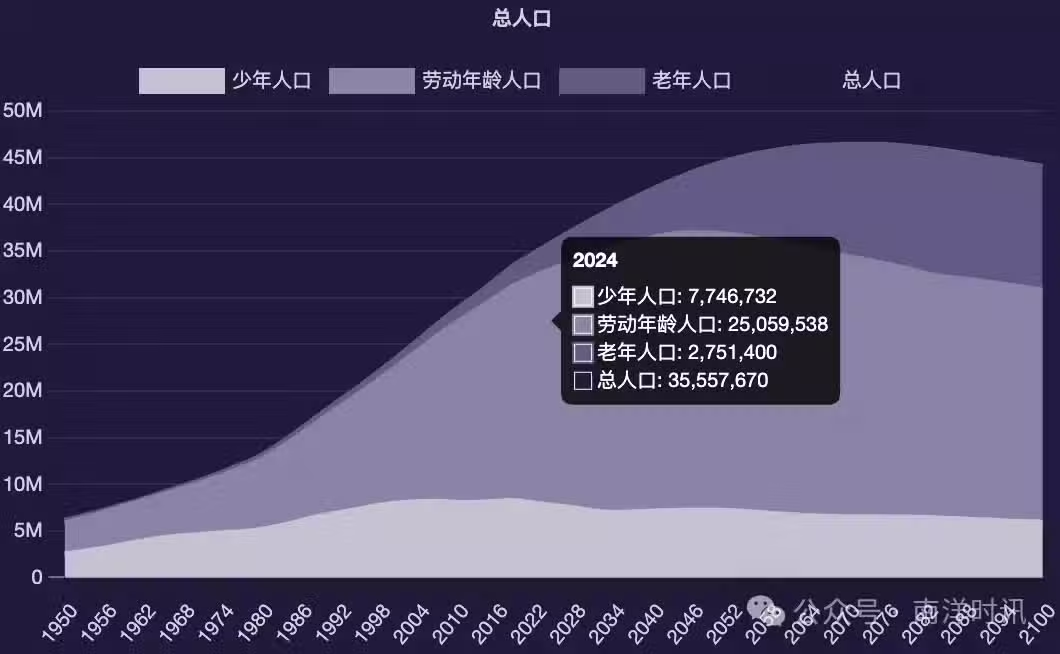

消費市場:分層穿透的「黃金結構」

在東南亞的商業版圖中,馬來西亞雖以 3500 萬人口的規模看似 「袖珍」,但其市場結構猶如精密的多層稜鏡,折射出令人矚目的發展潛力。

數字化都市青年:吉隆坡TikTok用戶日均使用98分鐘,催生「直播帶貨+便利店自提」模式,快時尚巨頭SHEIN的AR虛擬試衣間在此轉化率比中東高20%。

崛起的中產階級:2025年公務員加薪後,家庭月收入中位數突破6000令吉(約人民幣9000元),比亞迪右舵車型銷量同比增170%,成為身份象徵。

伊斯蘭經濟潛能:在全球價值 300 億美元的清真食品貿易領域,馬來西亞率先搭建起區塊鏈溯源系統,讓中國寧夏枸杞廠商得以憑藉全程透明化種植記錄,叩開 JAKIM 認證的大門,解鎖伊斯蘭經濟的龐大藍海。

四業協同:晶片與新能源的「破局點」

在晶片與新能源賽道,馬來西亞正成為中企破局的關鍵支點。面對美國技術封鎖,「大陸設計 - 台灣驗證 - 馬來封測」 的三角協作模式應運而生。

長電科技攜手本土企業組建 「3D 封裝聯盟」,巧妙藉助大英國協法律體系化解合規風險;隆基綠能在檳城設立的光伏實驗室,以應對美國反規避調查為契機,潛心研發適配赤道光照條件的光伏板,劍指全球熱帶市場。

本土化深水區:文化解碼與雙核團隊

然而,這片充滿機遇的土地也暗藏文化密碼。馬來西亞的複雜性常被英語普及表象掩蓋。2024年,某中資建築集團因合同馬來語介詞歧義被判賠2.3億令吉,揭示「語言合規≠文化適配」。

成功企業如華為推行「1+10」人才計劃(1名中國專家帶10名本地骨幹),在5G基站建設中培養熟悉伊斯蘭文化禁忌的工程師,形成「吉隆坡管政府關係,檳城搞技術轉化」的雙核模式。

當越南陷入勞動力成本飆升、印尼加強礦產管制時,馬來西亞憑藉「大英國協法律+伊斯蘭文化包容性」的獨特組合,成為中企出海的「低風險試驗場」。正如馬來西亞投資發展局(MIDA)2025年報告所示:「這裡不是替代中國,而是幫助中國企業走向世界。」