2021年的全國華文大比拼,吸引超過5000名中小學生上線答題。(聯合早報)

作者 胡途

這幾天,本地中文社交媒體不少人在熱議一個小女孩。

她在投函給早報交流站時,開篇第一句就寫「我是一名小四生」。當時本人一看就像螞蟻上身坐不住了,一口氣讀完。

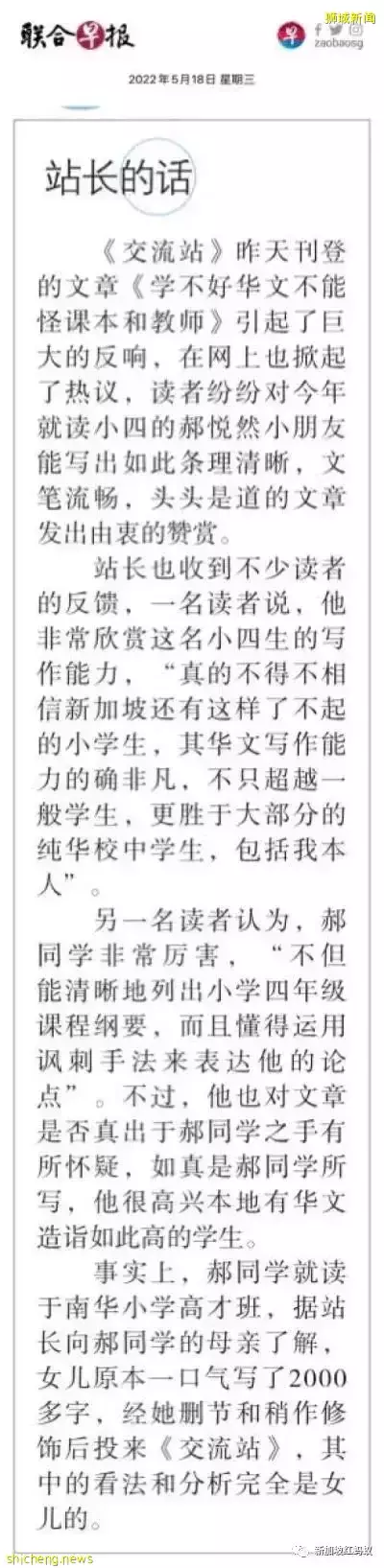

(聯合早報)

原來,小妹妹是在回應之前早報言論版一名作者李敏雯的文章,說本地華文課太枯燥乏味,還一成不變,所以學生都提不起興趣。

(聯合早報)

這個署名郝悅然的小妹妹文章寫得流暢利落,更重要是說理清楚。

她說,現在用的教材和教學模式不可能跟李敏雯那時候的一樣或者沒變,而是有穿插歌曲等不同形式,貼近日常生活,她一點都不覺得枯燥乏味。

她還說老師教作文也很棒,會用不同的寫作手法教,不是只有「李阿姨」給孩子報名的海外網課才會把作文教得棒。

重點是,這位好學生簡直是在幫華文老師們出一口氣,她說如果老師們看到「李阿姨」那篇文章,「估計會傷心的」,「是不公平的」。

文章見報後,網民熱議的第一個重點是:小四生能寫這樣的華文?很多人懷疑是有點不爽「李阿姨」那篇文章的家長甚至老師在背後「操作」的吧?!

(聯合早報)

但是,《新明日報》採訪了小妹妹的母親,她說自己是在看了李敏雯的文章後,拿去問女兒有什麼看法,女兒確實說有些想法,她就鼓勵女兒寫下來。結果一口氣就寫出2000多字,內容也超出媽媽的預期,媽媽才想幫她投稿。

媽媽說:「(我)就幫她修改語病,以及刪減部分內容。」

網民熱議的第二個重點是:小學四年級學生的觀點如此成熟!真是少見啊,本地很多大學生都不能把想法表達得那麼清楚,更何況是用中文!

故事背景交代完畢。

說說本人看法:有理由相信,郝同學是來自中國的新移民家庭,本身資質也不俗。根據早報交流站「站長的話」說法,她就讀南華小學高才班。

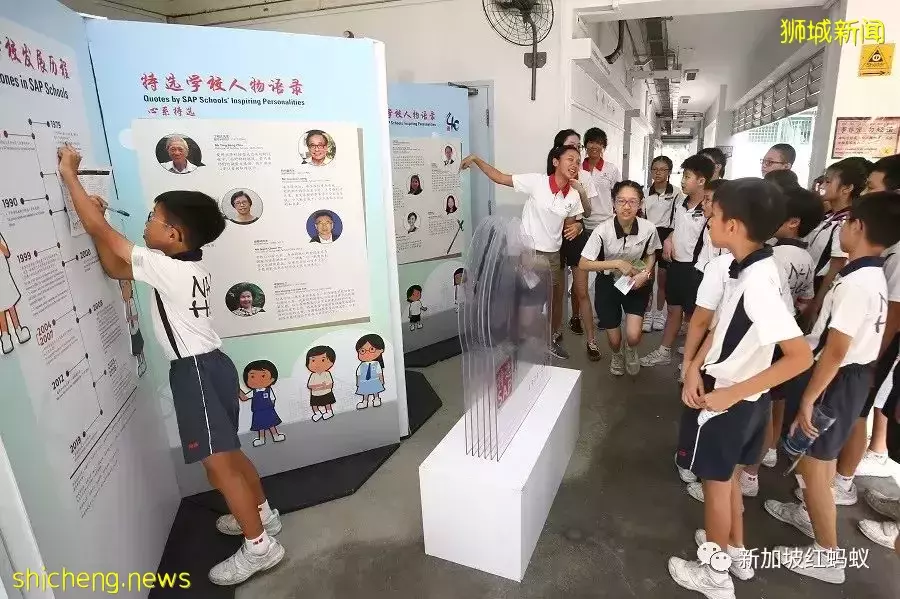

南華小學在2019年慶祝校慶時,學生根據活動紙的任務在特選40展找資料,通過遊戲增進他們對特選學校的認識。校友也回校為學弟妹做講解。(聯合早報)

說新移民的根據之一,是本地極少「郝」姓。根據之二是,就本人所知,中國小孩子,尤其是家境比較好的城市孩子,表達能力不俗的很多。

好啦,萬一本人猜錯,郝妹妹是土生土長的閩粵海南等籍貫人,那就是更大的奇蹟了!

重點來了。華文水平好到小四就能寫出長篇大論,而且相當流暢(這裡還得問她媽媽修飾了多少)固然值得大大給她一個贊,但是更大的贊必須給她對事情的觀點。

可不是?小四生才十歲或十一歲,對一件事情能想清楚就不容易,還能那麼有條理地表達,更不容易。

郝妹妹的文章中間還帶著酸一下「李阿姨」,就更神了(請讀者自己看原文)。

欸,不過,本人對這點可不是很認同。小孩子無論說話還是寫文章,如果學著網民那種酸酸的調調,畢竟不健康。這點,恐怕媽媽得提醒提醒。留點童心還是好的——嗯哼,不好意思。

話說回來,本人不曉得郝妹妹對其他事情是不是也那麼有看法——除非記者去訪問她的老師——這件事直接與她學校的學習情況相關,所以本人相信她有第一手的感受和體會,完全是可能的。她的難得之處在於,有了看法就能完整表達出來。

所以,對這件事該提的問題是:

新加坡有多少學生在小學階段就能對一件事情清楚表達看法?

有多少學生能用華文表達看法?

如果兩題的答案都是非常少,下一個問題就是:為什麼? 直接的答案或許是:我們沒有鼓勵或刺激思考的環境。

小學華文課。(聯合早報)

家庭、學校課堂、社會大環境,好像都是這樣。網絡算是比較無拘束的,但本地網絡也缺乏有水準的百花齊放,多是簡短片段的內容,還總是詞不達意。

媒體更不像其他國家有各種比較高水準的談話節目,可以發揮刺激和培養觀眾思考的作用。這種環境連英文的都少,何況華文。

所以,小四生顯露語文加論述的能力,在本地應該是極少數。但驚艷歸驚艷,接著要想想的是,這是本地教育還是語文問題?是政府還是家庭責任?還是本人根本不該這樣問?

我,我也搞糊塗了。哪位大四學生可以幫幫忙解答一下,please!