國家檔案局釋出50年前英國海外測量局為新加坡留下的紀錄。(李國豪製圖)

1967年7月18日,英國宣布將於1970年代中期將其在新加坡的駐軍完全撤離。然而,迫於國內嚴峻的經濟形勢,英國決定提前於1971年年底前將駐紮在新加坡的英軍完全撤離。

英國從新加坡撤離所有英軍基地的決定,對當時剛脫離馬來西亞獨立不久,國防實力仍極為匱乏的新加坡可說是當頭棒喝。除了對軍事防務的影響,所有英軍基地當時也占了新加坡國內生產總值(GDP)的20%,一旦基地撤離,2萬5000名在英軍基地工作的員工也將面臨失業的危機。

後來的歷史大家都知道了,新加坡並未因此而被打倒,通過一連串的經濟轉型和國家發展政策,逐漸成長為已開發國家。

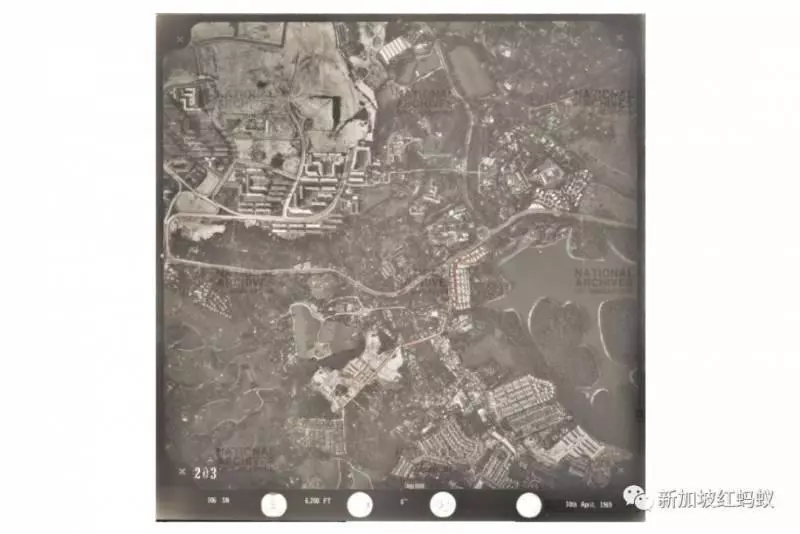

日前,國家檔案館釋出了幾張設於1960年代的空拍圖,記錄了那個風起雲湧的年代,新加坡如何一步一腳印發展成今日的模樣。

該系列空拍圖由英國海外測量局(Directorate of Overseas Surveys)所攝。於二戰後設立的英國海外測量局通過航空攝影(Aerial Survey),協助沒有相關技術的大英國協國家繪製地圖。

可以這麼說,新加坡的城市規劃,英國海外測量局的相關地圖和空拍圖應該也幫了不少忙。

光陰荏苒,這些老舊的空拍圖,也正好可以讓我們一窺洗盡鉛華的新加坡數十年來究竟有了多大變化:

一、加冷

史上首位飛躍大西洋的女飛行員艾蜜莉厄爾哈特(Amelia Earhart)曾將位於此處的舊加冷機場譽為「東方航空的奇蹟」(aviation miracle of the East)。舊加冷機場於1955年功成身退,然而舊機場殘留的跑道軌跡在1969年的空拍圖依然清晰可見。

2019年再使用谷歌地圖的衛星空拍圖回到原地,曾經的「東方航空的奇蹟」已成為集合各種體育設施的體育城(Sport Hub)。

50年前的加冷。(新加坡國家檔案局)

今天的加冷。(谷歌地圖截圖)

把範圍放大來看可以發現橘色區塊以外已經過填海。(谷歌地圖截圖)

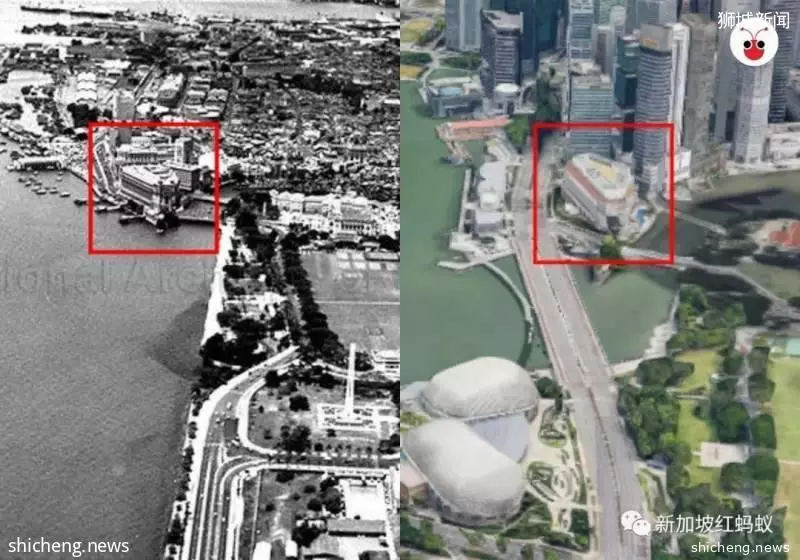

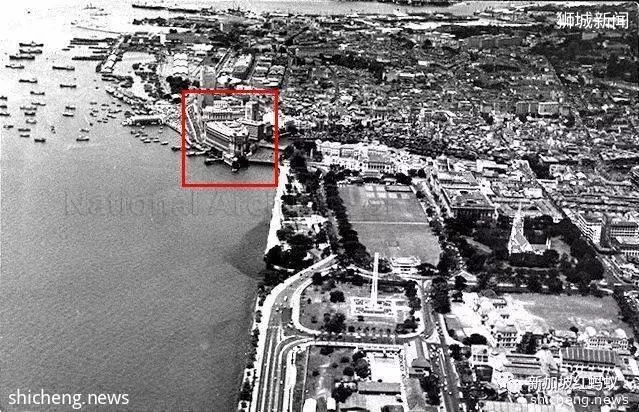

二、濱海灣

浮爾頓大廈(The Fullerton Building)在上世紀50年代曾是新加坡鼎鼎有名的地標。矗立在新加坡河畔的浮爾頓大廈曾是郵政總局、財政部和稅務署的所在地,見證了新加坡數十年歷史的物換星移。

當年的浮爾頓大廈俯瞰新加坡河,指引每一艘進入新加坡的船隻。然而,浮爾頓大廈如今已搖身一變成為新加坡富麗敦酒店(The Fullerton Hotel Singapore)。經歷了濱海灣大興土木的填海造地工程後,如今的新加坡富麗敦酒店(前身為浮爾頓大廈),也從當年的海岸最前線退居二線。

50年前的濱海灣,紅色框內是當年的浮爾頓大廈。(新加坡國家檔案局)

周邊地帶進行大量填海工程,物換星移後今天的富麗敦酒店(前身為浮爾頓大廈)再也不是海景第一排。(谷歌地圖截圖)

三、聖淘沙

聖淘沙在1970年以前還不是一個旅遊觀光遠近馳名的「樂園」。聖淘沙的古名叫「絕後島」,源自馬來文的「死亡從身後襲來的島」(Pulau Blakang Mati)。這麼不詳的地名由來眾說紛紜,有一說是古時候該地充斥著殺戮和海盜,另有一說是島上曾經發生瘧疾,導致島民幾乎滅絕。

1942年日軍攻陷新加坡後,將聖淘沙作為投降英軍的戰俘營,許多抗日華人也在該處被處決。

無論如何,1960年代末政府決定將該島發展為旅遊勝地,並為此舉辦全國性的名稱甄選,為該島「換名改運」。最終,「聖淘沙」(Sentosa)雀屏中選。「Sentosa」在馬來文中意為「靜謐」。

「絕後島」於是逐漸改頭換面成為吸引海內外遊客觀光的「聖淘沙」。2006年,聖淘沙名勝世界和新加坡環球影城陸續開張。2018年6月12日,美國總統特朗普和朝鮮領導人金正恩的「特金會」在聖淘沙登場,再度讓聖淘沙聲名大噪,火紅了一把。

50年前的聖淘沙。(新加坡國家檔案局)

今天的聖淘沙,可見其面積已因填海而增加不少。(谷歌地圖截圖)

四、大巴窯

大巴窯是新加坡繼女皇鎮後的第二個衛星鎮,同時也是第一個完全由1960年成立的建屋局所構思和建造的衛星鎮。這項結晶作品是為了因應當時新加坡面對的住房短缺問題。1966年6月20日,大巴窯衛星鎮迎來它的首批住戶。

此後大巴窯仍不間斷地翻新與發展,根據《聯合早報》報道,大巴窯截至2015年3月31日為止,共有3萬6439個組屋單位,為10萬7500人提供了遮風擋雨地的住所。

50年前的大巴窯。(新加坡國家檔案局)

今天的大巴窯已成為人丁旺盛的社區。(谷歌地圖截圖)

五、東海岸公園

東海岸填海計劃(The East Coast reclamation project)在1966年開展,直到1986年這項歷時20年的大型填海計劃才告一段落。

占地185公頃的東海岸公園是我國最大的休閒公園。集慢跑、腳踏車、露營和野餐等休閒功能的設施統統都建在填海擴充的土地上。

50年前的東海岸已經開始填海工程。(新加坡國家檔案局)

今天的東海岸公園就在當年的填海面積之上。(谷歌地圖截圖)

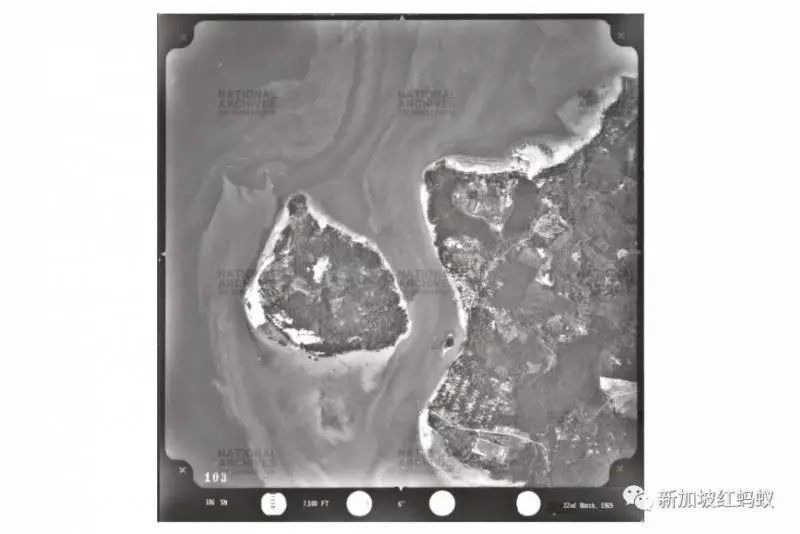

六、德光島

對於所有已服完兵役的新加坡成年男性而言,這座島嶼夾雜各種酸甜苦辣的回憶。成為軍事保留地前,德光島在上世紀80年代依然是5000位居民的棲身之所。

當時島上仍有許多種植榴槤、山竹、椰子等作物的果園。傳說早期在島上曾有許多野豬和鹿,因此吸引許多狩獵愛好者到前往德光島。

最後一批島上居民在1987年遷離德光島,此後德光島成為新加坡軍隊的訓練基地。

德光島1992年至2004年也曾進行五個階段的填海計劃。馬國2003年曾以填海工程會破壞海洋生態和侵犯馬國領海為由入稟海洋法國際法庭,要求禁止新加坡在德光島和大士兩地填海。不過最終海洋法國際法庭21名法官一致否決馬國申請,我國因此可繼續進行填海工程。

50年前的德光島。(新加坡國家檔案局)

今天的德光島同樣大型填海計劃而有了不一樣的風貌。(谷歌地圖截圖)