種族和宗教議題仍是新加坡風險最高的潛在斷層線,近半受訪者認為種族和宗教議題若管理不當,可能激發對某些族群的憤怒情緒;三分之一的受訪者認為,不當的管理可能引發暴力行為。

調查結果顯示,約四成的受訪者認為,若種族與宗教議題管理不當,可能引起不同群體之間的猜疑和不信任。(謝智揚攝)

新加坡政策研究所2月4日發布一項針對新加坡斷層線的調查報告,共有4000名新加坡居民參與調查。這是調查團隊第三次展開這項調查,此前兩輪調查分別於2013年和2018年進行。

報告中聚焦的五個社會斷層線分別是:種族、宗教、移民、社會經濟地位,以及同性戀、雙性戀與跨性別群體(LGBT)議題。

調查結果顯示,約四成的受訪者認為,若種族與宗教議題管理不當,可能引起不同群體之間的猜疑和不信任。相較下,只有不超過三成的受訪者認為,移民、社會經濟地位和階級差異,以及有關同性戀、雙性戀與跨性別群體的議題可能導致不同群體相互猜疑。

整體而言,每十人有約八個相信,若種族、宗教、移民、社會經濟地位及LGBT等議題沒有妥善管理,會引起重大社會後果。

報告也詢問受訪者對新加坡種族相關政策的看法,相較於上一輪2018年的調查,受訪者更加重視國會裡少數種族的比例代表,有84.8%受訪者認為這重要,比2018年高出6.8個百分點。新加坡目前通過集選區制度保障國會的少數種族比例代表。

新加坡種族宗教和諧 與信任程度提高 但調查也顯示跨族友誼減少

新加坡種族與宗教關係整體向好,超過六成受訪者認為新加坡種族與宗教和諧處於良好或非常好的水平,各種族之間的信任度也有所提升。但隨著國人總體朋友圈縮小,密切的跨族友誼有所減少。

新加坡政策研究所與種族和諧資源中心的一項調查顯示,超過六成受訪者認為新加坡種族與宗教和諧處於良好或非常好的水平。(吳先邦攝)

種族和諧資源中心(OnePeople.sg)主席、數碼發展及新聞部兼衛生部高級政務部長普傑立醫生指出,總體縮小的社交圈意味著各種族之間較難有機會建立和強化友誼,全球多國已出現類似趨勢,新加坡必須謹慎應對。

新加坡政策研究所與種族和諧資源中心2月3日發布第三屆種族與宗教和諧指標調查報告。65.4%的受訪者認為,新加坡的種族和宗教和諧處於良好或非常好的水平,比上一輪2018年的調查高出8.3個百分點。

種族與宗教和諧指標調查,此前分別於2013年和2018年兩次進行,旨在定期追蹤新加坡種族和宗教和諧情況。這一輪調查於去年4月至8月間進行,共有4000名年滿18歲的新加坡居民參與調查,報告結果根據新加坡人口結構加權統計。

調查涵蓋的種族與宗教和諧指標包括:受訪者對新加坡種族和宗教和諧的評價、不同群體之間的信任、相互接受程度和社會聯繫。

年長者對新加坡種族與宗教和諧評價較高

年長者對新加坡種族與宗教和諧的評價較高,年滿65歲的受訪者中,超過七成認為新加坡種族與宗教和諧水平好或非常好。相較下,18歲至35歲的受訪者中,只有超過半數給予好或非常好的評價。

新加坡政策研究所社會研究室主管兼首席研究員馬修博士說,全球過去十年來面對區域衝突、極端主義等挑戰,有可能增加新加坡社會的緊張氛圍。「但調查結果展現了新加坡不同的景象,各族都認為新加坡的和諧狀態正在強化,不只是作為大多數的華族社群,馬來族和印族等少數民族也能就此產生共鳴。」

普傑立指出,新加坡過去五到十年展現出向好的整體趨勢,不論種族和諧、國人對其他文化的興趣,以及對不同宗教的接受程度等指標都有所提升。

他說:「調查結果也顯示,年輕一代對社會凝聚力的期待比上一代高。這意味著,隨時間推移,每一代的年輕人都會為未來設下更高的標準和願景。這是件好事,每一代人在社會凝聚和融合方面要求更高,這能推動我們前進。」

各種族之間的信任度在過去三屆的調查中逐步提升。77.6%的非華族受訪者認為,在出現類似冠病疫情的全國危機時,相信超過半數的華族會提供援助。這個比率比2018年的調查高出6.4個百分點。

在同一道提問中,表示相信過半馬來族、印族和歐亞族會提供援助的受訪者比率,分別達到69.7%、68.6%和67.4%的水平。較年輕、教育水平較高,以及住在私人住宅的受訪者對異族的信任程度相對較高。

逾八成願接受異族作為好友

願意接受異族作為好友的受訪者,總體維持在超過八成的高水平。受訪者對異族文化的興趣也有小幅提升,41.8%的人表示有興趣和非常有興趣了解其他種族的習俗,比2018年高3.5個百分點。

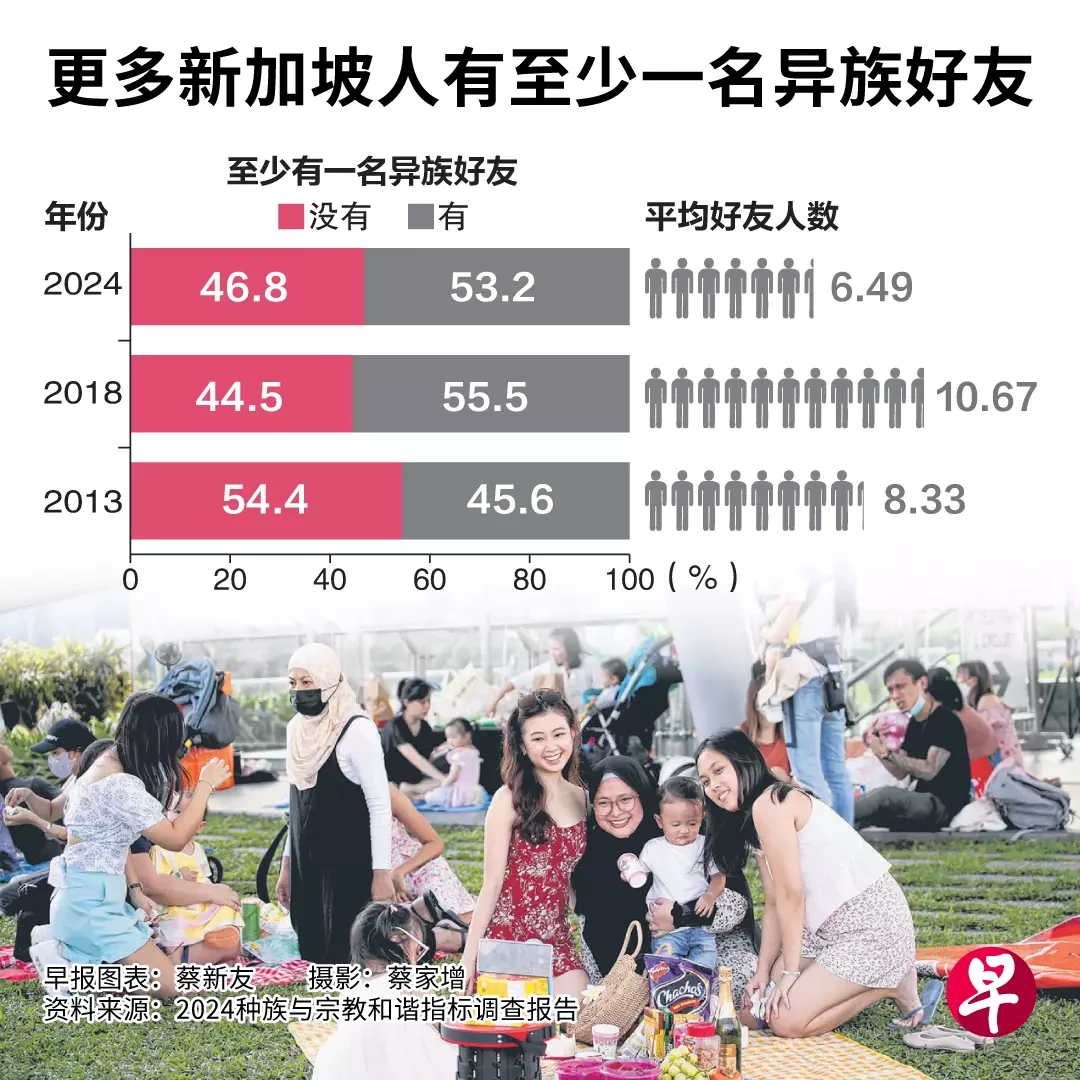

不過,過去六年內,受訪者的朋友圈整體縮小,好友的人數從2018年的10.67,減少至6.49。受訪者跨族好友的數量也有所下滑,有至少一名跨族好友的受訪者比率從2018年的55.5%,小幅降至53.2%。

普傑立提醒,調查凸顯新加坡必須在一些方面改進,過去五年跨族友誼減少,是其中的關鍵議題之一。

他說:「儘管越來越多國人對跨族友誼保持開放態度,但總體縮小的社交圈意味著國人較難有機會建立和強化這類友誼。這不只是新加坡的議題,許多其他國家也出現類似趨勢,我們必須謹慎思考如何應對這個挑戰。」

文:黃小芳