昨天一早很多小夥伴都震驚了,新加坡的新冠死亡病例再破記錄。

一日報15例去世創新高; 首次有23歲和34歲的年輕人死亡!

(圖源:海峽時報)

但同時再看一眼,這兩天的新增總病例並無大幅上升。一直都在日增3000例上下徘徊,究竟是怎麼回事? 年輕人死亡打破「安全感」 李顯龍曾說這些人是高危人群

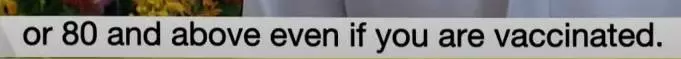

新加坡宣布與冠病共存之後,衛生部一再強調高風險人群主要是沒有打疫苗的人和老年人。

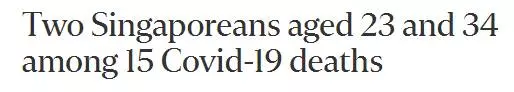

李顯龍總理曾在上周的全國演講中這樣說

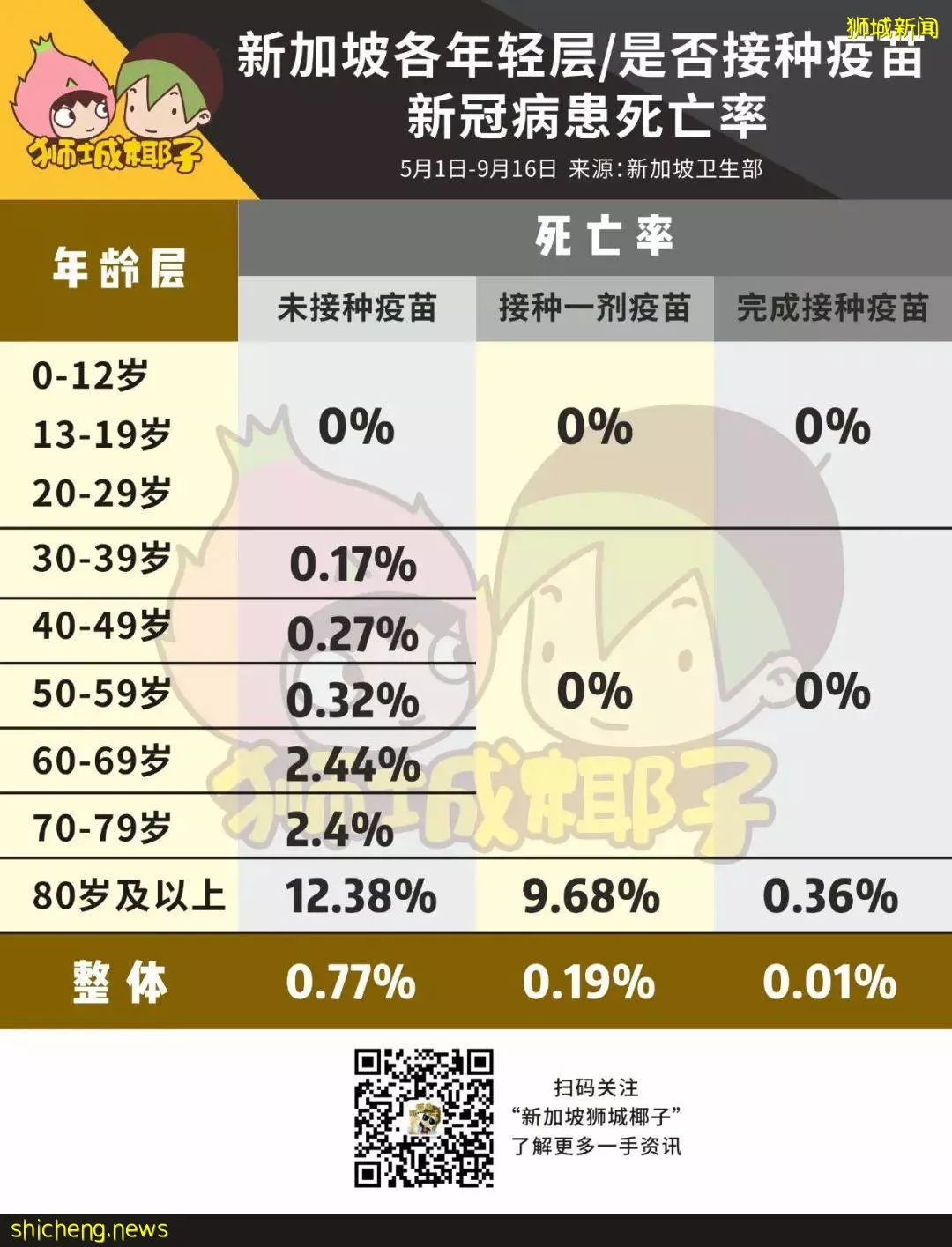

「新冠主要對老年人產生威脅,對60歲以上未接種人群,或者80歲即使接種疫苗的人群。」

(來源:CNA)

當時很多年輕人鬆了一口氣,不過總理的話是基於早前的統計。

在前天之前,確實新加坡的死亡主要集中在中老年人,最年輕的本地人也有50歲。

但是,前天一下子報兩起年輕人死亡,顛覆了很多人的預期,年輕人也突然感到了切身的威脅。

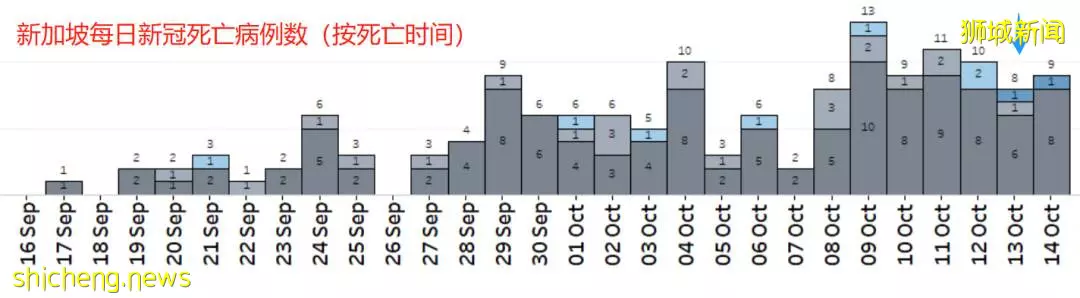

前天通報15人死於新冠併發症(八男七女),是疫情以來通報最多死亡病例的一天。

也讓總死亡病例累計死亡病例破200例,達207例。

回想李總理講話那天(10月9日),累計病例還只是142例,也就是最近一周報超過60例死亡。

根據衛生部昨晚的文告,兩位年輕的新冠死者都沒有完全接種疫苗。

一名23歲因新冠併發症死亡者,未完成接種,只接種了一劑,是至今最年輕的新冠死者。

另一名34歲死者,完全未接種疫苗。

其他13名死者年齡介於60歲至89歲,其中8人未接種疫苗,5人已完成接種。

這15人生前均患有其他病症,目前我們所能知道的信息只有這麼多。

因為從9月27日起,衛生部不再列出死亡病例生前患有哪些其他疾病,也不公布他們何時確診。

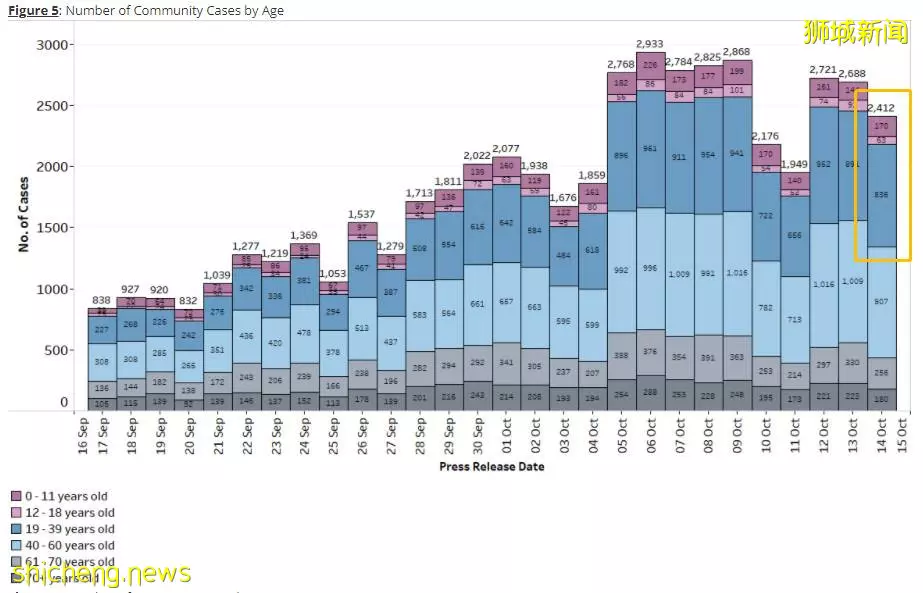

現在新加坡的年輕人究竟風險如何,讓我們來看看各種數據(39歲以下算作年輕人)

年輕人的確診風險

如果社區病例按照年齡劃分

60歲以上老年人:436起

40-60歲中年人:907起

12-39歲年輕人:836起

12歲以下兒童:170起

0-39歲的病患一共占社區總病例的41.7%,看來年輕人的感染率不容小覷。

(圖源:海峽時報)

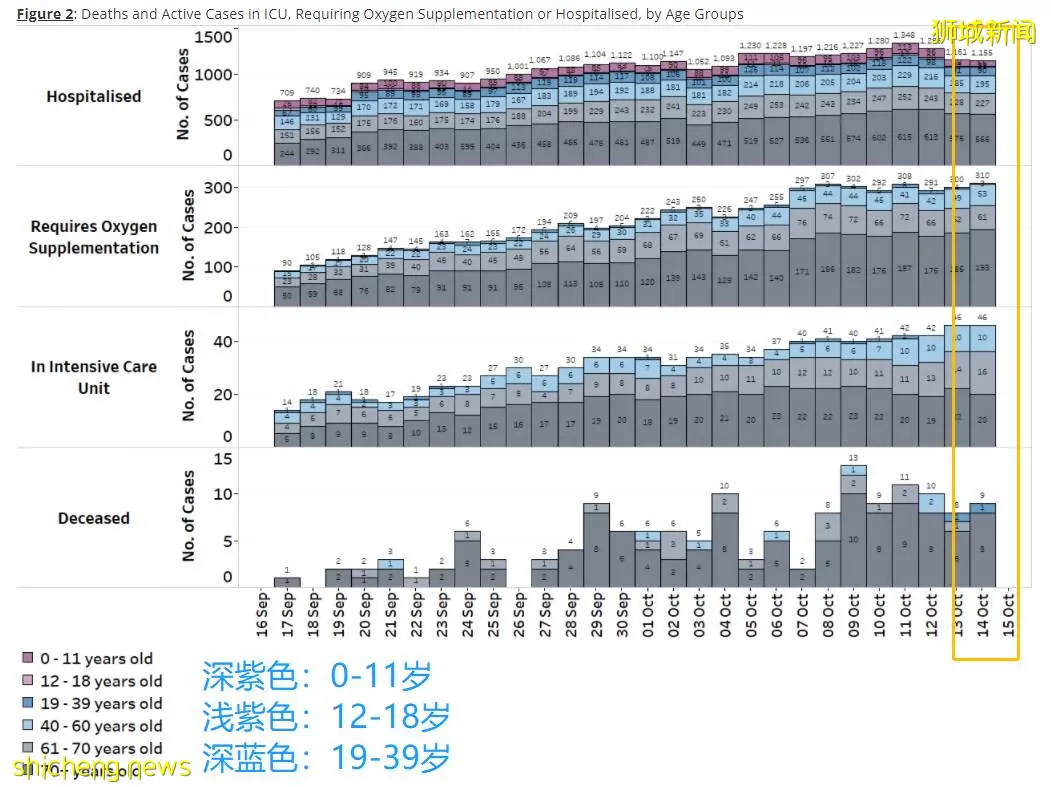

年輕人的中症、重症率

我們知道一般需要住院的都是有一定情況至少是中症,而到了吸氧和ICU的地步屬於重症。

從衛生部公布的統計來看,10月14日這一天住院、吸氧、ICU是這樣的

最新數據10月14日: 共有1155人住院,其中167人是39歲以下年輕人,占14.5% 共有310人需要吸氧,其中3人是39歲以下年輕人,占0.97% 共有46人在ICU,無39歲以下,40歲或以上。其中40-60歲有10人,61-70歲有16人,70歲以上有20人,年紀越大ICU風險越大。

(圖源:The Straits Times)

年輕人的死亡風險

至於死亡病例,從圖標看最近明顯有更多較年輕病患死亡了。

(以上圖表:新加坡衛生部)

圖上深藍色為20-39歲年齡段;淺藍色為40-60年齡段,進入10月份後藍色的比例隨著死亡數增加而明顯增加。

綜上所述,新加坡年輕人的確診比例約為41.7%、發展成中症(住院)約14.5%、而發展成重症和死亡也有將近1%的幾率。

我們也注意到,23歲和34歲去世的兩個年輕人,都沒有完整接種疫苗。

說明在沒有疫苗的情況下,感染後風險非常大。

王乙康:「即使你是年輕人但沒有打疫苗,我們數據顯示40歲左右的人,最後1%的感染者也進了ICU。」

歐美國家的情況

說明歐美國家的例子都說明德爾塔病毒對年輕人的致死率更高 8月美國疫情正嚴重的時候,佛羅里達州的醫院湧進大批年輕成年患者,很多人都需要吸氧。

一周以內該州36%的死亡病例年齡在65歲以下,100個死亡病患中36個是65歲以下的。

而2020年同期,這一年齡段患者死亡僅僅占17%。

也就是說德爾塔導致較為年輕的年齡層死亡率增加了一倍。

(圖源:紐約時報)

而更早之前,今年3月疫苗還沒完全推廣的時候

義大利,40-49歲年齡段的患者確診後死亡率為0.4%;

美國,40-49歲年齡段的患者確診後死亡率約為0.7%。

同樣是在今年4月,英國出現最年輕的新冠死亡患者,年齡只有13歲。

其家人宣稱沒有任何潛在的健康狀況,如此年輕也讓全國上下感嘆。

(圖源:aljazeera)

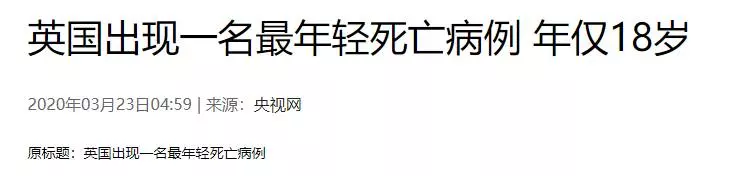

翻一翻,英國還有不少這樣的新聞,18歲、21歲等諸多報道。

(圖源:英國衛報)

所以年輕人也不應該掉以輕心,沒接種疫苗僅靠自身對抗德爾塔風險還是很大。

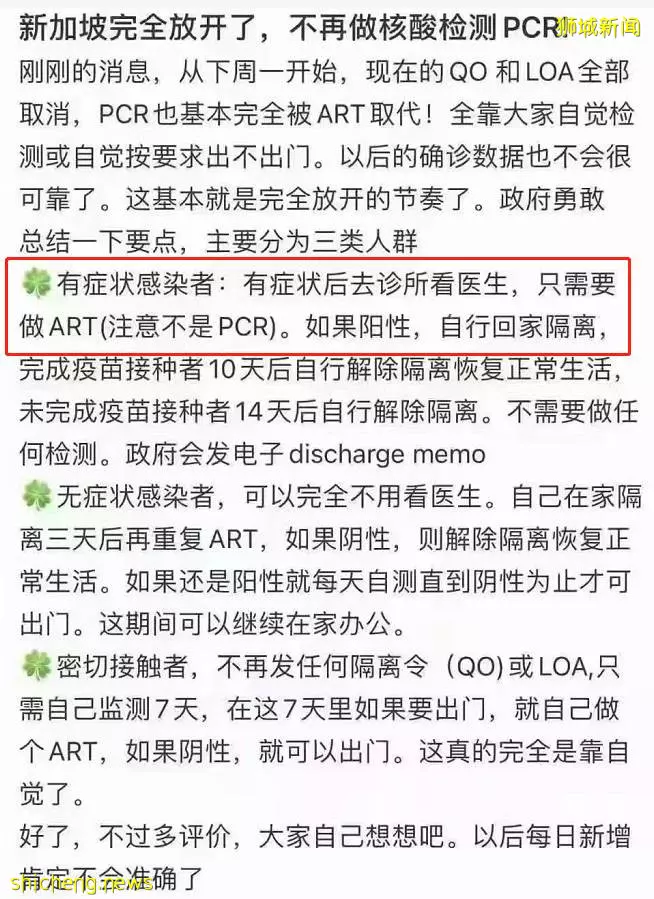

新加坡的病例數準確嗎

網傳完全不需要核酸檢測了?

所以前天有一張傳得沸沸揚揚的截圖解讀新流程。

(網傳解讀)

乍一看很離譜,關於無需做PCR檢測部分有些絕對,但是其實文中大部分政策已經開始實行了。

10月11日起簡化醫療流程開始生效

在新流程下症狀輕微者(情況1)無症狀的自檢陽性者(情況2)都可能無需做PCR檢測,而進入隔離流程。

抗疫小組成員顏金勇部長也說過,更新的檢測方案,將為有症狀者保留PCR檢測資源。