長輩給予後輩紅包,象徵祝福。(聯合早報)

作者 許耀泉

每逢農曆新年,你是不是也煩惱著紅包該包多少錢,然後嘗試上網找答案?

紅螞蟻也這麼做了,答案不知是否真的找到,令人咋舌的數字倒是找到了一些。

原來提供紅包「行情」的網站還不少,但這些所謂的行情坦白說還有點挺令人難以接受。

以紅螞蟻整理出的新馬兩地紅包行情為例:

(黎曉昕製圖)

若取新加坡行情各個組別的平均價位,再做出以下假設:

一對育有兩名孩子的夫婦

夫妻倆各有一名未婚的兄弟姐妹

雙方父母都健在

那麼,這對夫婦一年的紅包開銷就已經超過了4000元。

而且,我們還沒算上送給堂表兄弟姐妹、要好朋友的孩子、路上巧遇的老朋友等人的紅包。

如果考慮到新加坡2021年的中位數家庭收入是9520元,這個數字在目前樣樣起價的情況下,會不會有些嚇人,對結婚不久、事業剛起步的夫婦是否尤其如此?

網上這類「紅包行情」相關的文章不少,且流傳甚廣,在某種程度上雖然為讀者提供參考,卻也不免令人懷疑,是不是也給大家製造了一定的壓力?

打個比方來說,如果自己只給未婚的兄弟姐妹包了28元的紅包,但是他看到的「行情」卻是58-288元,是否會因此而覺得自己吝嗇?

又或者,孩子們在學校里問起各自收到的紅包錢後,回家後向父母轉述,給得較少的父母會不會因此覺得虧欠了孩子,紅包錢收得少的學生會不會感到自卑?

信不信由你:紅包的重點在於紅紙,而不是裡頭的鈔票。(海峽時報)

其實,根據民俗,送紅包的主要意義其實在於象徵好運的紅紙,紅包里的錢反而還在其次。

或許多數現代人已經忘了這點,看待紅包的方式才有所改變。

當然,傳統是會隨著時代演變的。長輩給孩子的壓歲錢就從古代的一串串銅錢演變成今天用紅紙包的貨幣,而大家隨著生活日益富裕,紅包也包得越來越厚。

一些人可能是出自善意,在自身經濟能力允許的情況下多給一些。

例如,正在求學的十多歲青少年日常開銷一般比較年幼的孩子大,給他們的紅包如果包得大些,也不失為一種為他的父母幫襯開銷的辦法。

給家長或長輩的紅包包得大一些,稍稍回報他們的養育之恩,或表示尊敬,相信也是大家普遍能接受的做法。

但也不排除大家同樣由於各種原因,忘了送紅包的真正意義,才造成農曆新年演變成一種為了面子或攀比的「紅包競賽」。哪怕大家只是私下不愉快,仍不免得不償失。

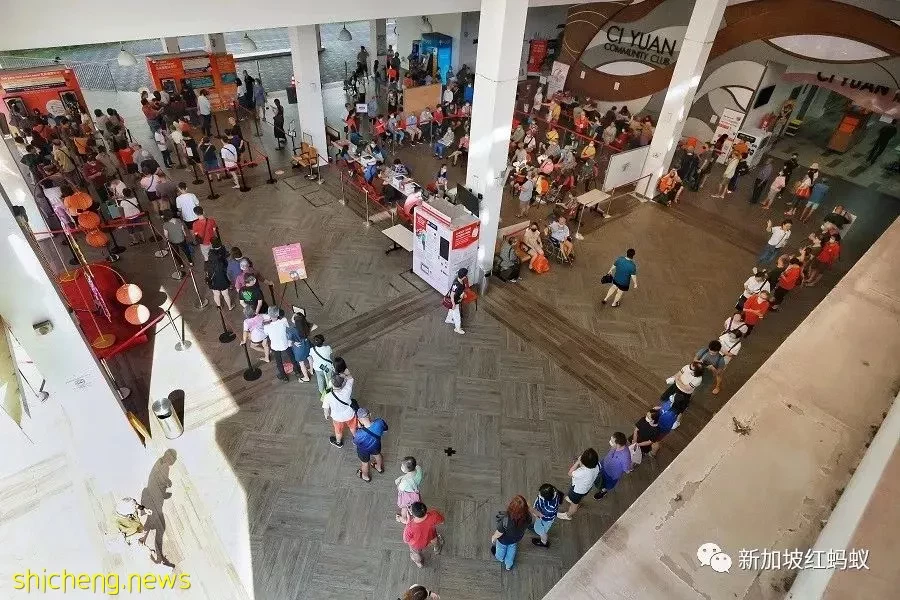

在自動提款機外排隊領取新鈔的人龍。(海峽時報)

除了紅包里的數額,有些人堅持紅包里的鈔票不只要全新的,就連鈔票上的編號都要相連,寓意「連連發財」或「連連高升」。

坦白說,如果收到一封設計精美的紅包,裡麵包的是長輩費時費力去換取的新鈔,且編號也是相連的,這份象徵了新年新氣象和連連高升的節日祝福,應該比裡頭鈔票更珍貴吧?

問題是,現在還有多少人了解這些舉動所蘊含的意義?

隨著環保的聲浪日漸高漲,使用二維碼或電子轉帳的電子紅包也大行其道,新加坡金融管理局也基於減少浪費和減低碳排放的原因,逐漸減少每年印製的新鈔。

金管局今年就推出適用鈔取代往年的如新鈔,但公眾對新鈔的熱情絲毫不減,本地三大銀行為想換取新鈔的人士提供的時段上網後就迅速一掃而空,看得出農曆新年的傳統在一些人的心中仍根深蒂固。

電子紅包。(星展銀行提供)

環保誠然重要,但握在手裡,暖在心裡的傳統紅包變成了銀行手機應用螢幕上冷冰冰的數字,也難怪人們一時難以接受。

或許,要讓農曆新年更溫馨,更歡樂,需要的不是塞滿了鈔票的紅包,而是提醒大家一些新年習俗背後的寓意,不讓「紅包只是個意思,心意最重要」淪為空話。

這個農曆新年,無論是你送人還是收到的紅包,你又會帶著什麼眼光看待它呢?