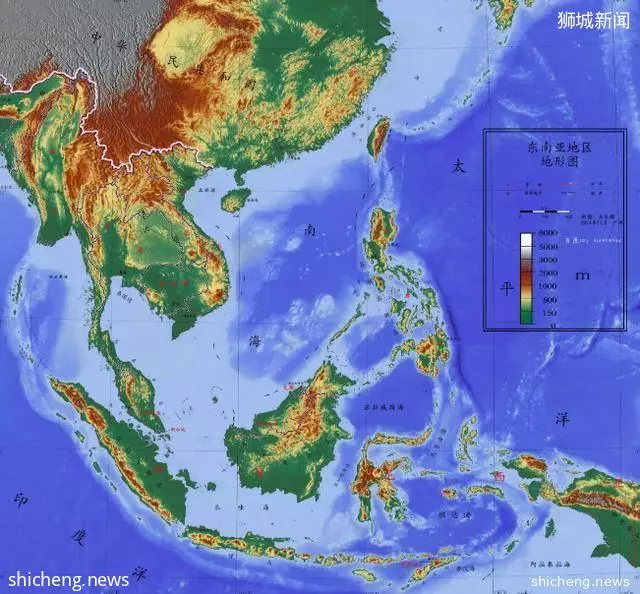

在東南亞各國中,民族矛盾是一個突出的問題,比如馬來西亞曾奉行過「馬來人至上」的種族主義信條,印尼曾出現過「大爪哇民族主義」的事件,越南有一定程度上的南北矛盾,菲律賓也有問題……這些主義也好,信條也罷,最後爆發成事件,就是排(斥)華(人)。無論是越南,馬來,菲律賓還是印尼,都處理不好這種種族間的矛盾,尤其是印尼。

在東南亞的這些國家中,一個例外就是新加坡,新加坡的歷史上很少有排斥華人的事件,原因很簡單,因為新加坡是一個以華人為主體民族的國家,華人占到了其國民總數的77.5%。事實上,他們在1964年就是因為這個原因被馬來西亞驅逐出去的,因為馬來西亞政府不能容忍自己的國內有一個以華人為主體的成員國,這會威脅到馬來人的統治地位。

所以,新加坡的民族矛盾和東南亞的這些國家不一樣,那些國家容易出現「馬來人沙文主義」,「爪哇人沙文主義」,而新加坡如果有民族矛盾的話,只能演變成「華人沙文主義」。

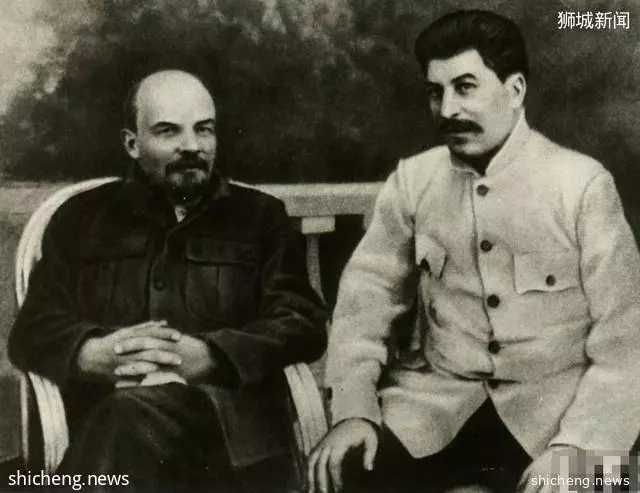

主體民族向少數民族推行沙文主義,這是歷史上非常常見的事情,當年的日耳曼人對猶太人,就是某種形式的民族沙文主義,後來蘇聯國內的「大俄羅斯主義」也是如此。回顧歷史,我們會發現,主體民族一旦推行這種政策,必將有無數慘案發生,而且會留下無數解不開的歷史恩怨,比如解體後的蘇聯變成了俄羅斯,但俄羅斯依舊被當年的那些盟友記恨在心。防止主體民族產生沙文主義情緒,這是非常有必要的一件事,事關國家前途和民族命運,不能不萬分小心,而李光耀在新加坡的做法,無疑給全世界有這類問題的國家上了一節精彩的課。

1966年2月,李光耀在一次講話中提醒人們,千萬不能有這類的情緒,他說:「如果你要一個華人沙文主義的社會,那麼失敗是肯定的。新加坡(在東南亞地區)必然會被孤立。」當時的新加坡,華人掌握有新加坡的經濟實權,他們難免會有高人一等的感覺,他們看不起馬來人,而馬來人則厭惡他們,在此之前,他們不是沒有過種族衝突。李光耀多次不厭其煩地強調:把一切關於種族仇恨的和報復的流言蜚語砸得稀爛,讓友好和平取而代之。

為了實現新加坡種族和睦,李光耀提出了兩大概念,「復合民族」和「新加坡人」,李光耀非常重視這兩個概念。為了實現這一點,李光耀需要弱化各種族國民腦子裡根深蒂固的種族意識,讓國民意識取而代之。實際操作起來,李光耀還要考慮到不能讓各民族的人失去他們的民族歸屬感,或者他們文化的「根」。

怎麼做到這一點呢?李光耀認為,各民族必須掌握他們本民族的語言,華語(華人)、馬來語(馬來人)、泰米爾語(印度裔)、英語(歐裔)都被列為官方語言,除此之外,新加坡政府把英語作為這四大種族的共同語言,掌握了英語這門共同語言,大家就能培養共同的情感。把英語的地位拔到最高,作為共同語言,這樣各民族都不反對,而且,英語還是「商業語言」,「謀生工具」,有利於新加坡在國際市場上的競爭。

李光耀曾說過:(設立一門共同語言,培養共同的文化)可以保證將來我們的人民有分歧的時候,不至於因為種族的界限而使國家陷入四分五裂。這很容易讓我們想到狄托,狄托掌管南斯拉夫期間,也提出了「南斯拉夫人」的概念,想以此來緩解當時南斯拉夫國內的「大塞爾維亞主義」,但是具體操作的過程中,狄托卻犯了很多致命的錯誤,因此他一死,南斯拉夫就四分五裂了。

當然,只玩這些「虛的」,並不能徹底消除種族矛盾,李光耀認為,消除種族矛盾的最關鍵的一環還是要消除各種族之間經濟水平上的差距,尤其是華人和馬來人之間的經濟差距。當時華人富有,馬來人窮,愚蠢的人會選擇通過各種手段把華人的財富分給馬來人(這樣的例子有很多),但是李光耀的做法卻是給馬來人更平等的教育,更平等的機會,他先後頒布了一系列扶植馬來人的政策,他積極和華人溝通,換取他們的理解,取得了卓有成效的結果。