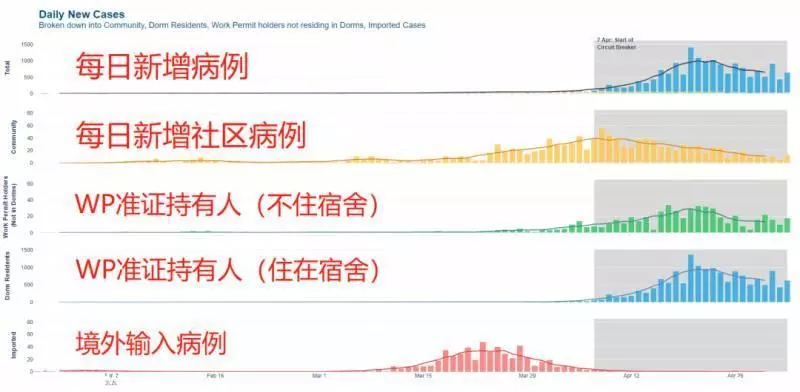

最近新加坡的疫情進入到一個相對平穩的時期,雖然略有波動,但是每日病例的增長曲線趨於下降和平緩。

甚至開始探討逐步鬆綁。大家的心態也與之前緊繃的狀態不同了。

不同的群體病例均呈平緩下降

(圖源:MOH)

雖然大部分人感到「度日如年」,感覺疫情持續了很久。但是掐指一算,新加坡面對新冠疫情才剛剛過了100天。

(圖源:海峽時報)

以1月23日新加坡出現首例新冠確診病例為起點,到5月2日剛剛好100天。這短短100天新加坡經歷了好幾波疫情衝擊。跌宕起伏的劇情,既有鮮花掌聲,也有罵聲。

疫情最嚴重的時候,大家都很擔心新加坡能不能「扛得住」。每當新增病例變多,很多網友就會喊「這是要變成第二個武漢、第二個湖北的節奏啊」。

在中國,湖北有難全國各地鼎力支持、各省都派遣精英醫療隊奔赴。雖然早期武漢比較困難,但是醫療人員、口罩、捐款在疫情後期都源源不斷。

(圖源:timeout)

而新加坡只是一個人口560萬的外向型城市國家。在幾乎沒有任何「外援」的情況下(指醫療設備、人員、金錢等方面的支援)竟然支撐到現在。

雖然累計確診超過了1.8萬人,但是盡力救治重症,至今只有18例死亡,死亡率維持在千分之一。

不管你是夸還是罵,新加坡都撐到了現在。

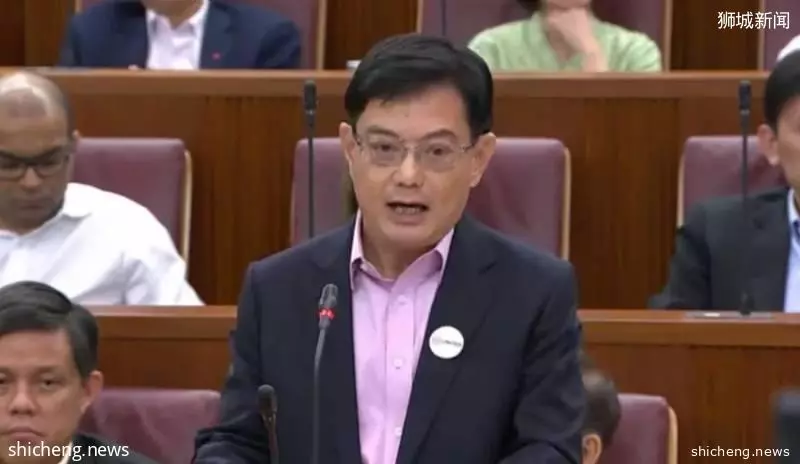

專訪!副總理談抗疫100天

海峽時報的周日專刊通過電子郵件採訪了新加坡副總理王瑞傑。他同時是新加坡的財政部長,普遍被視為現任總理接班人。

請他談談這100天的感想,問了很多大家關心的問題:例如到底誰在做決策?怎麼看待疫情現狀?……

以下問答摘自《海峽時報》

01 誰在負責?

問:這場「戰疫」中,您的角色是什麼?疫情中的重大決定是誰說了算?例如調動醫療資源和國民服役人員。

答:新冠Covid-19是一個席捲全球,跨多個戰線的大流行病。需要多方協調後採取一致的應對措施,所以幾乎新加坡所有機構都有參與。

我們成立了跨部門工作小組來監督這項工作。在諮詢過總理李顯龍之後,我請了衛生部長顏金勇和國家發展部長黃循財來領導這項工作。

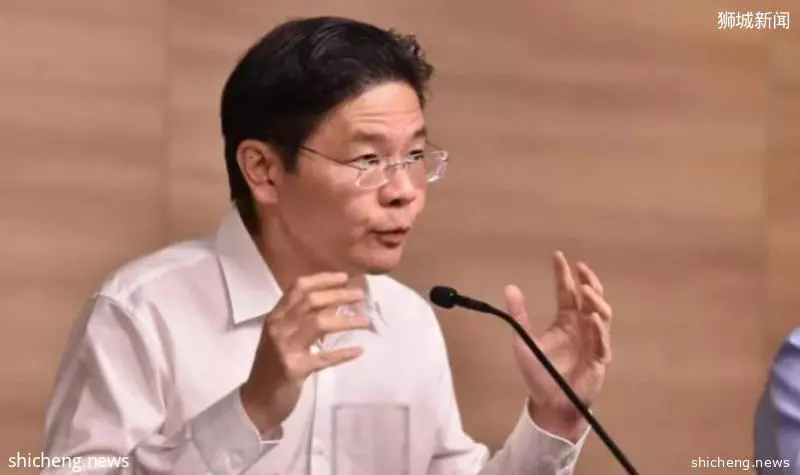

國家發展部長黃循財(左)和衛生部長顏金勇(右)

圖源:todayonline

疫情在快速發展,我們需要做出快速的決定。但是許多決定,都面臨著權衡取捨——例如「阻斷期」的實施,對疫情控制至關重要,但是會給個人和企業帶來沉重的經濟成本。

跨部門工作小組會進行嚴格的辯論,而我作為顧問的角色是權衡這些關鍵決策,並且確定在必要時間實施決策。

而重大決定會由李顯龍總理主持的內閣審議。

Tan Chorh Chuan

(圖源:亞洲科學家)

顧問方面,我們有衛生部首席醫學專家Tan Chorh Chuan教授與專家團隊合作,研究疫情會如何演變,並準備我們的下一階段應對措施。

02 如何評價團隊的工作?

問:疫情是您將要領導的4G第四代領導團隊的第一個大危機。您願意評論下您的團隊嗎?

答:黃循財和顏金勇一直是非常有效的跨部門工作聯合主席。

(圖源:時代才智)

作為衛生部長,顏金勇對醫療保健機構有深刻的了解,確保醫療系統能夠應對不斷變化的疫情。

(圖源:CNA)

黃循財通過研究影響社區和經濟的問題實施跨境措施,並且有效地吸收了其他部長和公職人員的想法。

危機時期也是檢驗我們(政府)與人民之間信任度的時候。必須對我們的國民坦率和透明,並解釋政府做出艱難決定的原因,是非常重要的。

03 最大的挑戰?

問:100天過去了,您對新加坡抗疫整體有什麼看法?迄今為止最大的挑戰是什麼?

答:總體而言,對於新加坡而言,我們在某些關鍵數據上表現良好,例如死亡率仍然很低;我們大大提高了測試能力;儘管我們的醫療保健系統有些捉襟見肘,但是運作良好,盡職盡責。

(圖源:NUHS)

但是,在一些特定的區域,例如我們的療養院,客工宿舍,這些都是我們必須採取進一步針對性措施的區域。

我感到鼓舞的是,我們的人民在很大程度上保持冷靜和體貼,對一線人員表示最大支持。

還有許多人以各種方式為這場鬥爭做出了貢獻,例如我們看到捐款增加了七倍;許多人自願在我們的醫療機構中擔任安全距離大使的服務,或聯繫獨居的老年人。

最終,我們作為一個集體做出的反應,將決定我們是否能成功抗疫。

04 經濟目標:疫情後更強大

問:疫情讓新加坡經歷了經濟痛苦,特別是對於小型企業,自雇和工人來說,您有什麼想對他們說的?

答:我們必須採取強有力的措施,包括「阻斷期」來保護生命,這些措施也產生了經濟影響。不過有些人簡單地認為我們在「保護生命」和「保護生計」之間做取捨,這是錯誤的二分法。

(圖源:海峽時報)

如果現在不採取強有力的措施遏制該病毒,那麼局勢很容易升級,經濟動盪將更加嚴重。

相反,如果每個人在阻斷期間都充分合作,我們就可以打破本地病毒傳播鏈,並以一種經過校準的方式逐步恢復經濟活動。

(圖源:網絡公民)

為了支持我們的工人,企業和家庭,在不到兩個月的時間內宣布了三個預算(註:超過600億新幣),這是前所未有的。並且我們儘量加快補貼的支付速度。

我們也必須將目光投向未來。在某個時候,這種大流行病將會過去。

我們必須尋求變得更強大。我們必須保持適應能力,培養我們的技能和能力,並致力於在疫情後世界中變得更加強大。

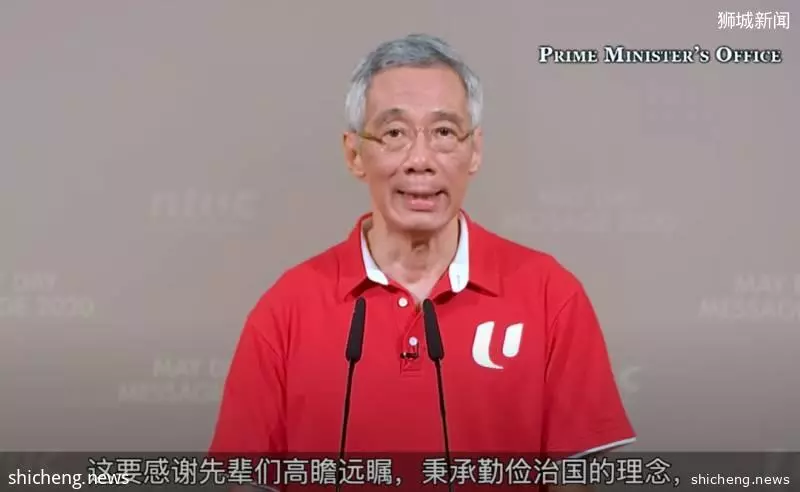

全民抗疫,自給自足

新加坡在這次疫情中,談不上抗疫成功,但是方方面面都在表現出了自給自足。

經濟方面依靠往屆政府理財有道,能夠兩個月內拿出600億新幣以上補貼國民。

(圖源:YouTube@Prime Minister's Office)

並且儘量照顧到每一個人:

190萬的員工的工資在4月和5月的得到75%的補貼,減輕僱主負擔,保住員工飯碗。

失業者、自僱人士均可以領取可以支撐基本生活的補貼。

(圖源:sinagpore business review)

醫療方面就像採訪中王瑞傑提到的,新加坡的醫療系統雖然緊張,但是還是運作良好。超過1萬8千人累計確診,新加坡醫療系統竟然還沒垮,仔細想想還是挺不容易的。

這除了得益於機制、政策、還有前線人員的通力合作。

分診制度

在看診方面,新加坡的醫療制度避免了患者湧向醫院。新加坡原本就是施行分診制度,小病去診所,大病去醫院。

為降低社區傳染的風險,2月18日起,新加坡就啟動「公共衛生防範診所計劃」PHPC。

(Public Health Preparedness Clinics

簡稱PHPC)

在PHPC計劃下凡患有呼吸道疾病(如發燒、咳嗽、喉嚨痛和流鼻水等)的新加坡公民和永久居民可以到全島約900家指定的私人診所看病。

只需要付10元新幣(年長者5元)的看診費。

(圖源:海峽時報)

PHPC很好地分擔了醫院的發熱篩查壓力,讓眾多私人診所成為抗疫的一分子。