(9月26日)是第九屆烏敏島日。新加坡國家發展部長李智陞昨天通過面簿,宣布了烏敏島生物多樣性綜合調查的初步成果。

這項生物多樣性調查預計於今年底完成,至今已進行超過165次田野考察,發現20個島上新物種,包括科學界未曾記錄的蜘蛛品種,顯示烏敏島在保護新加坡生物多樣性方面扮演了重要角色。

這項調查是從2018年1月展開,是本地首個圍繞烏敏島生物多樣性進行的研究。調查結果有助國家公園局更新島上生物資料庫,以更好地管理烏敏島和規劃未來保育項目。

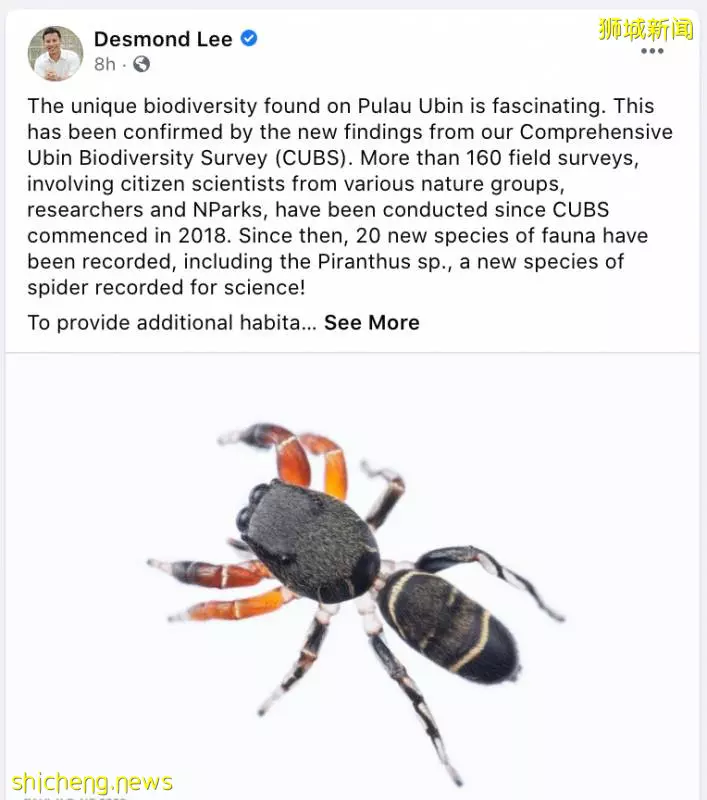

這次發現的新蜘蛛品種尚未有正式學名,但被鑑定為蠅虎(Piranthus)屬蜘蛛。它最早於2012年在汶萊被捕獲,當時被錯誤鑑定為巴韋蛛(Bavia)屬蜘蛛。

調查人員是在烏敏島沿岸的原始次生林尋獲該蜘蛛,並證實這是科學界未有記錄的新品種。這類蜘蛛偏好沿海棲息地,特徵包括雌蜘蛛的兩個前腳是鮮艷的橙紅色。

調查人員在這次多樣性綜合調查中,發現六個本地未有記錄的物種,如愛妃斑蝶和錫蘭長腳蛛,以及13個烏敏島未有記錄的物種,如黃腰斑啄木鳥、黑須墓蝠和朱紅蜻蜓。

為加強烏敏島的生物多樣性,公園局計劃在島上三個地點種植超過1萬6000棵本土樹木。

這三個地點是巴萊採石場以南(Balai Quarry South)、特利絲河(Sungei Teris)和惹蘭日落洞(Jalan Jelutong),總面積16公頃,約等於22個足球場。它們原本用於開採花崗石和養殖水產,如今被非本土植物覆蓋,無法吸引多樣的野生動物。

公園局自2015年起為烏敏島北干採石場(Pekan Quarry)試行浮動濕地系統,至今已將浮動濕地從原本的20平方米擴至超過4000平方米,約等於三個奧利匹克泳池,可供蒼鷺等動物棲息。

公園局計劃種植的這1萬6000多棵樹,將納入公園局今年4月推出的「百萬樹木運動」。該運動的目標是在未來10年內在全島種下100萬棵樹,目前已栽種了近5萬2000棵。