噪音問題在本地不時發生,尤以鄰里噪音問題最常引起關注。

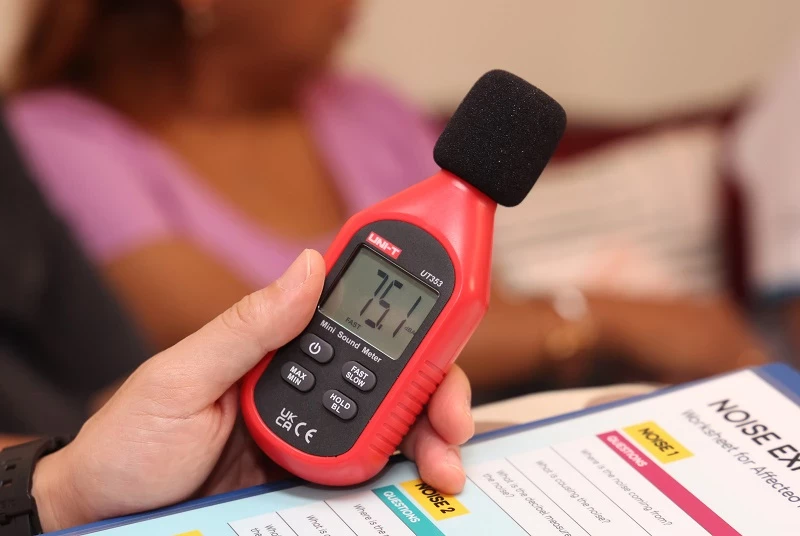

去年,社區諮詢小組建議把清靜時段延長多一個半小時;社區事務署也在不久前成立本地首個噪音體驗空間,讓公眾親身體驗各類噪音,提高他們居家時的噪音意識。

這兩個方案都有一個共同目的,那就是營造和諧生活環境,但能否成功仍是未知數,因為每個人能夠忍受噪音的程度各不相同。

有些人可以「左耳進,右耳出」,但有些人因長時間受到噪音困擾,最終以相對極端的方式試圖解決問題。

以個人來說,如果身體開始發出警訊,本以為只是單純受不了噪音,卻演變為情緒易受波及的心理狀況,或者發現自己對周遭聲響的容忍度大大減弱,那就要小心留意了。

社區事務署成立本地首個噪音體驗空間,讓公眾親身體驗各類噪音,提高他們居家時的噪音意識。(聯合早報)日常聲響也感覺大聲刺耳

本地聽力學家接受媒體訪問時指出,對噪音敏感的確是一種症狀,但相關病例較罕見。

國大醫院高級首席聽力學家呂慧盈博士透露,醫院的耳鼻喉科每年平均為兩到三名病人看診,小孩或成人都可能出現症狀。社會上相信還有更多病患尚未求診。

對噪音敏感的人可能出現以下兩種情況:

① 極度嚴重聽覺過敏(Hyperacusis)

專家指出,極度嚴重聽覺過敏的人一般對「正常」聲響過度敏感,會覺得這些聲音大聲刺耳,且難以忍受。

一般人可以承受85分貝頻率不同的聲音強度,像是食物攪拌機發出的聲音、坐在車裡聽到車外交通擁擠的聲響、嘈雜的餐廳環境、戲院裡的音效等。

極度嚴重聽覺過敏患者接觸到的可能只是日常聲響,如說話的聲音、大雨聲、吹風筒吸塵機或洗衣機等家具電器發出的聲響,卻足以令他們感到痛苦難耐。

極度嚴重聽覺過敏患者接觸到大雨聲等日常聲響,可能就會感到痛苦難耐。(海峽時報)

② 恐聲症(Misophonia)

恐聲症患者對特定聲音的忍耐度較低,並且會觸發負面情緒和反應。

專家說:每當被觸發時,這些人就會表現出極端情緒和行為,包括大聲喊叫、亂丟東西,甚至動手打人。

與此同時,一旦聽到某種聲音時,他們也會產生生理反應,如心跳加速、呼吸急促、排汗率增加等。

戴耳塞可能會屏蔽有用的聲音

如果有疑似上述的症狀,該如何應對?

有些人第一個想到的解決方案就是戴耳塞,但專家強調,這樣做可能會適得其反。

「耳塞會完全屏蔽環境噪音,包括一些有意義或有用的聲響(編按:像是大自然的聲音)。大腦會因此專注於被降低的聲響,使人頻頻尋找安靜的環境,這並不實際。」

2003年有一項研究發現,戴耳塞會使周圍的聲音持續減低,反而讓聽力正常的人對聲音的響度更敏感。

「相比之下,連續兩周聆聽發聲器發出的低強度噪音的人,對聲音的響度反而不再那麼敏感。這項研究顯示,人可以訓練大腦習慣噪音,減弱對聲音的敏感度。」

專家認為,與其一直要避開喧鬧和擁擠的環境,對噪音敏感的人應嘗試每天一點一點地接觸日常生活的聲音來脫敏。(聯合早報)

以極度嚴重聽覺過敏患者為例,與其一直避開喧鬧和擁擠的環境,不如每天一點一點地接觸日常生活的聲音,幫助自己脫敏。

不過,倘若無法控制所聽到的聲響,如小孩突然大哭或乘搭公交時旁人大聲對話,最好的方式就是遠離噪音源頭。

辦公空間嘈雜,會讓員工表現「占有欲」?

除了鄰里噪音或通勤時接觸到的聲響,辦公室嘈雜聲,有時也會令上班族做出一些不尋常的舉動。

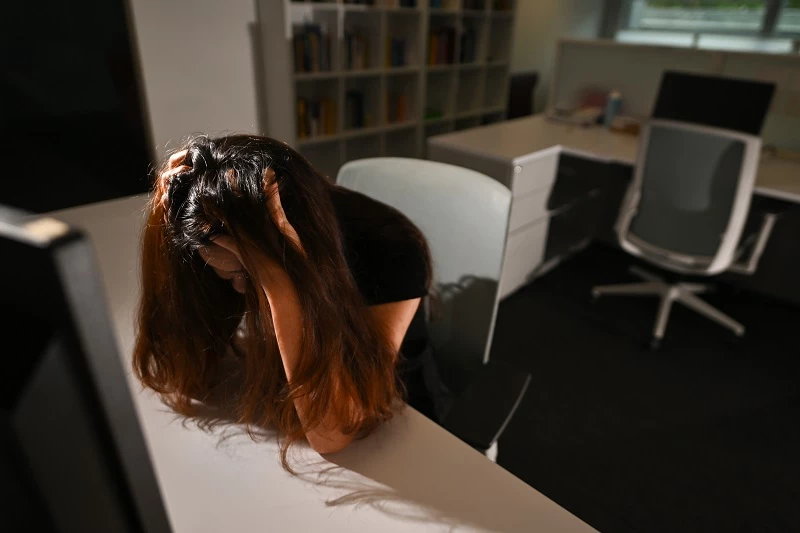

澳大利亞昆士蘭大學近期發表的一項調查結果發現,辦公室噪音與沮喪、憤怒和焦慮等情緒之間,有一定的聯繫。

調查也顯示,身處在吵鬧辦公環境的員工,心理上對工作產生排斥的機率更高,他們會花更多時間休息,或在辦公期間處理私人事務或上網。

更吵鬧的辦公空間不只讓員工的情緒受影響,久而久之,這些負面情緒也會讓他們越來越常展現「占領」更多辦公空間的行為。

調查發現,辦公室噪音與沮喪、憤怒和焦慮等情緒之間,存在中等強度的聯繫。(海峽時報示意圖)

調查說,女員工一般會放置照片、或朋友或家人送的小紙條,男員工則會展示與體育或娛樂有關的物品。

這種「治療法」其實也讓受影響員工有機會反映他們的真實個性,有助於增加員工的滿意度和福祉。

總的來說,噪音不僅會讓耳朵「受罪」,也可能產生一連串生理狀況,因此如果發現自己出現過敏症狀或感到不適,就該儘早求醫。