除了銀行外大排長龍,許多公眾也會到臨時提款機排隊領取適用鈔和新鈔包紅包。(聯合早報)

作者 王震宇

每當農曆新年來臨之際,新加坡媒體報道中最熱門的話題之一就是紅包。縱觀各大新聞標題,總能留意到一個有趣的現象:

有關當局近年來不斷鼓勵人民跟上科技的腳步、推出「適用鈔」,還用數據告訴你少印紙鈔所帶來的環保效益,直接或間接宣傳電子紅包的諸多好處。

另一邊廂,又總會看到報章或網上有發出銀行外依舊大排長龍的照片。排隊的多數是等待換領新紙鈔的公眾,有些甚至深怕換不到而起個大早去排隊。因此不少銀行那些適合用來包紅包的小額鈔票總會被「秒空」。

如同兩年前紅螞蟻曾寫過的,領取新鈔的過程絕非易事,兩年後的今天即便鈔票不再發新的,也無阻許多公眾的堅持。

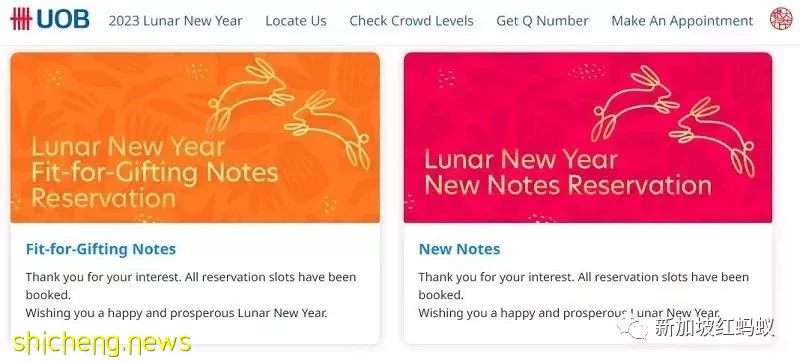

紅螞蟻查看新加坡三大銀行——星展銀行、大華銀行以及華僑銀行的網站,預約換新鈔的所有時段早已一掃而空。

大華銀行網站顯示,預約換適用鈔和新鈔的時段也被掃空。(網站截圖)

由此可見,實體紅包在獅城華人的心中還是占據重要的位置。

有媒體去年詢問引述幾家銀行的數據,顯示電子紅包交易的確有上升的趨勢,一些顧客可能認為發電子紅包能減少觸碰的機會,在疫情期間比較衛生安全。

然而,電子紅包標榜的便利,還是難以取代實體紅包的意義。

紅螞蟻沒收過電子紅包,但曾收過的小夥伴就直言:真的沒有feel。

賀年卡「退流行」,電子版又缺乏誠意?

紅包象徵祝福及好運,但同樣是作為新春佳節的一種祝賀方式,傳統賀年卡似乎早已被科技取代。

蟻粉試想想,如今還會收到親朋好友寄出的新春賀卡嗎?

或換個方式問,你上一次收到實體的賀年卡是什麼時候?

實體賀年卡已走入歷史?(聯合晚報)

紅螞蟻回想念書時,班上還會用賀年卡作為新春裝飾,家中也會出現裝有賀年卡的粉色信封。

今時不同往日,賀年卡不知曾幾何時已「退流行」,還會發實體卡片的人已經相當稀有。

新加坡一家職業戰略顧問公司的創辦人Adrian Choo,在一篇名為《別以新春電子賀詞讓親友暴怒》的英文評論中,探討以手機發送的佳節祝語,在某些情況下可能會使得收信人感到疲勞轟炸。

Adrian Choo舉例說,邁入2023年的幾天後,他在一家咖啡廳用餐時,聽到隔壁桌一名衣冠楚楚的行政人士申訴,跨年之際收到了多達423封賀年「罐頭簡訊」,其中一些發信人更是久未聯繫。

他說,這名行政人士當時大聲嚷道:

「最遭的是,(我收到他們的簡訊後),我自覺有義務得同樣以沒啥誠意的電子賀詞,一一回復他們!」

Adrian Choo坦言,他在跨年期間也收到許多條類似的簡訊,因此對於對方的無奈及「痛楚」能感同身受。

他對此也詢問了另一名友人的看法。那名朋友告訴他,大量的電子祝語還不是最「難頂」的,關鍵在於大部分都不是「客制化」的,只是大規模投放。

他引述這名友人的話說: 「(發送電子版祝語)宛如只是對方的例行公事,或是完成待辦清單(to-do list),一點溫度也沒有。」

Adrian Choo說,發送電子祝語確實是一種向親友表達關心及祝福的方式,但做法有待改善。

他認為發送電子賀詞時,應附加收信人的姓名,以免讓對方有「又是一封罐頭簡訊」的感覺。

他也建議,可「從零開始」寫一段祝語,讓收信人感受到誠意,或錄製語音甚至短視頻。

「如果能『更進一步』,寄出實體賀年卡,就再好不過了。(如果你還記得怎麼做的話)」

(聯合早報檔案照)

紅包或成春節習俗「最後底線」?

這篇評論反映出兩點:

一、佳節期間通過手機發送電子祝福,誠意從缺。

公眾使用的通訊應用,舉凡農曆新年等節日,幾個群組都會收到親友之間互傳新春賀詞或可愛逗趣的應節貼圖。

一個最方便的做法就是,把這些貼圖儲存下來轉發給其他人,或把同一個新春賀詞在另一個群組裡複製貼上。

如此稀鬆平常的祝福方式,是不是如同Adrian Choo所言,最終淪為一種「例行公事」?

同理可證,姑且不論多少人是因無法適應電子轉帳應用的緣故,一些長輩之所以堅持給實體紅包,就是因為親手把壓歲錢交給後輩較有意義,能傳遞祝福的溫度。

有趣的是,這些不太能接受電子紅包的人,似乎對電子賀卡或賀詞並不那麼抗拒。

二、實體賀年卡走入歷史,實體紅包會不會也步上後塵?

相比發送賀年卡,包紅包的習俗似乎還未跟上時代步伐。(星展銀行)

發送電子賀卡對許多人而言,或許已不再是遵守農曆新年的傳統習俗,而是緊跟上科技時代的腳步。 紅螞蟻好奇的是,再過幾年,電子紅包會否也以便捷及環保之名,逐漸取代實體紅包呢?

按照近年來的觀察,發出實體紅包的傳統應該還會持續好一陣子。

不妨再換個角度想想:到了實體紅包也不復存在的那天,殊不知農曆新年屆時還剩下什麼能象徵「年味」的東西?