1988年9月14日至22日,時任我國李光耀總理(左)應中國政府之邀,到中國作為期9天的官式訪問。9月17日,李光耀在人民大會堂與鄧小平進行了他們之間的第四次的會面。(聯合早報檔案照)

作者

沈澤瑋

中國改革開放40年,感謝國內100人和國外10人所做的貢獻,其中一位就是我國已故建國總理李光耀。

中國今天慶祝改革開放40周年大會,李光耀是獲頒「中國改革友誼獎章」的10名外籍人士之一,也是唯一的東南亞國家政治人物。他獲中國官方評價為,「推動新加坡深度參與我國改革開放進程的政治家」。

(別急,讀完這篇文章才看整份名單,就放在文章末端。)

這是我國已故建國總理李光耀獲頒的「中國改革友誼獎章」。(海峽時報)

一切源於40年前的「李鄧會」。1978年,鄧小平(右)訪問新加坡,受到時任新加坡總理李光耀接待。(海峽時報)

唯一東南亞政治人物入列 獲贊「推動新加坡深度參與中國改革開放」

以40年的跨度來說,10人名單非常短。新加坡這麼一個在世界地圖上毫不起眼的小國的已故領導人入列,可說是對李光耀的高度評價,也是對新中關係的一種肯定吧。按中共政治局常委、中共中央書記處書記王滬寧的說法,獲表彰的外籍人士是「中國人民的老朋友」。

李光耀這位「中國人民的老朋友」是如何推動新加坡深度參與中國改革開放進程的呢?中共黨報《人民日報》旗下《環球時報》網站是這麼介紹的:

李光耀(1923年09月16日~ 2015年03月23日),新加坡華人,祖籍廣東省梅州市大埔縣高陂鎮黨溪鄉,畢業於新加坡萊佛士學院,新加坡人民行動黨創始人之一。 曾任新加坡總理(開國元首)。

李光耀在70年代末開始與中國大陸交往,雙方都放棄了60年代時敵對的政策,李光耀會晤過多位中國領導人,對中國的改革開放政策制定方面有重要影響。

有學者總結,李光耀曾助力推動中國改革開放進程。早在1978年,中國改革開發前夕,鄧小平就曾去新加坡考察,從李光耀那獲得啟發,學習新加坡發展經濟和治理國家的經驗,並由此堅定了改革開放的決心和信心。

上世紀90年代,李光耀退居二線,但仍然在推動中新的第二輪合作,即新加坡在中國的直接投資,建立了蘇州工業園區,由此通過帶動一個城市的發展,進一步拉動了長三角經濟的飛速發展,開創了國家經濟合作新模式。

在本世紀初,李光耀又推動了中新第三輪合作,建立了一種更加環保、更具生態意義的經濟模式,即在天津建立了新加坡生態工業園區,將一種新的生態經濟模式引入中國。

李光耀曾表示,中國自實行改革開放政策以來,政治穩定,經濟快速發展,社會面貌發生了巨大變化,這不僅造福中國人民,也為地區和世界和平繁榮作出了重要貢獻。

500多字的短文雖然細節不多,但基本概括李光耀生前為推動新加坡深度參與中國改革開放進程所作的努力。

回想起2008年,鄧小平訪問新加坡30周年,同時也是中國改革開放30周年,中國和新加坡學術界就中國借鑑新加坡經驗的課題發表了一系列研究成果,其中有一種觀點認為,鄧小平當年所說的借鑑新加坡經驗及對新加坡的美言,僅僅是「一句客套話」。

十年後的今天,中共借改革開放40周年肯定李光耀的貢獻,已徹底扳倒所謂「客套話」論了。

鄧小平到訪新加坡 歷史性的一刻定格在1978年11月12日

一切回到40年前。

歷史性的一刻定格在1978年11月12日這一天。鄧小平到訪新加坡,李光耀親自到機場接機。此後,兩位領導人建立起很好的互信關

系,也開啟了新加坡參與中國改革開放的不解之緣。

1978年11月12日,74歲的鄧小平到訪新加坡,李光耀親自接機,這也是鄧小平唯一一次到新加坡進行正式訪問。(通訊及新聞部)

1978年11月12日,74歲的鄧小平到訪新加坡,李光耀親自接機,這也是鄧小平唯一一次到新加坡進行正式訪問。(海峽時報)

1985年9月13日至25日,時任我國總理李光耀(右)率團第三次訪問中國,9月20日與鄧小平在人民大會堂見面。(聯合早報)

作為歷史片段的參與者,我國前外交部長楊榮文和巡迴大使許通美不久前撰文,描述當年兩位老人在特定歷史時空下的互動細節。

許通美在《聯合早報》中國改革開放40年特輯中談到鄧小平與李光耀的情誼:

雖然鄧小平與李光耀在1978年11月只見面三天,這次會議讓兩位偉人建立了特殊的關係。他們彼此欣賞尊重,建立了互信關係。1978年後,鄧小平沒有再訪問新加坡。但李光耀1980、1985和1988年,分別三次在中國與鄧小平再度會面

新中在1990年才正式建交,由此可見,兩國之間很多密切往來在還未建交之間就開始了。

新加坡,一個「疏遠了的親戚」能取得成就

楊榮文在11月12日刊於《聯合早報》的文章透露:

那是1978年11月,他(鄧小平)並不是因為新加坡的發展水平而受到啟發。如果是這樣的話,日本或西方的許多城市將會給他留下更深刻的印象。新加坡特別之處,在於它代表了一個疏遠了的親戚所能取得的成就。在中國以外,沒有任何國家的人口以華人占多數。

當事人李光耀在《李光耀觀天下》一書中描述,鄧小平到訪時向自己透露:

「你們有一座美麗的城市,一座花園城市。」李光耀向他表示感謝,但補充道:「你們完全可以做得比我們更好,因為我們是中國南方沒有土地的農民後代。你們有學者,有科學家,有專家。你們將比我們做得更好。」鄧小平當時沒有回答李光耀,只是用銳利的目光看著他,隨後繼續轉向另一個話題。

說到發展經濟,日本或許是中國的重點學習對象,但新加坡這個華人占大多數、又是「低學歷苦力後代」的國家也能夠把經濟搞好,這肯定給了鄧小平莫大的啟示:新加坡能,中國也能,甚至更能。

鄧小平1978年訪新回國後 中國啟動改革開放 1992年明確提學習新加坡

就在鄧小平回到中國後的一個月,中共召開十一屆三中全會,正式拉開了改革開放的帷幕,隨之而來的一場翻天覆地的巨變,不只釋放了中國巨大市場的活力,也改變了14億中國人民的命運。

1992年,年事已高的鄧小平在南巡談話中,更是明確提出要學習新加坡。他說,「新加坡的社會秩序算是好的」,「我們應當借鑑他們的經驗,而且要比他們管得更好」。此後,學習新加坡模式的熱潮在中國應運而生。

中國已故領導人鄧小平第二次南巡的那年(1992年),深圳在該市的深南大道旁豎立起巨幅鄧小平畫像,以紀念這一歷史性事件。(聯合早報)

知名學者鄭永年曾經撰文分析,到了1990年代,在經歷八九政治風波、東歐劇變、蘇聯解體之後,鄧小平需要處理中國當時面臨的經濟發展與政治秩序之間的關係問題,在那樣的時代背景下,新加坡再次成為鄧小平的關注對象。

1990年代李光耀退居二線 仍積極推動新中關係

而那個時候的李光耀雖然已經退居二線,仍積極推動新中關係發展。在李光耀的提議下,新中在1994成立了蘇州工業園區,新加坡通過這個合作項目幫助培訓中國官員,同時也分享我們在吸引外資以及建設工業區方面的知識和經驗。

蘇州工業園區美麗的金雞湖畔不僅是這座城市的一張發展名片,也是當地居民的休閒好去處。(蘇州工業園區提供)

2007年,當環保問題成為制約中國發展的短板時,新加坡向中國建議聯手打造生態城,促成了天津生態城這個第二個國家級合作項目。2013年,在中國的建議下,兩國同意在中國西部地區開展第三個國家級合作項目——中新(重慶)戰略性互聯互通示範項目。

同個時候,新加坡也與中國建立了多個合作機制及對話平台,包括副總理級的新中雙邊合作聯合委員會及地方政府級的經貿理事會。

新加坡商人高管都被吸入中國改革開放浪潮中

李光耀不只推動新加坡深度參與中國改革開放進程,也鼓勵新加坡企業去中國投資。不只是政府層面,還有許許多多的新加坡商人和高管都被吸入中國改革開放的浪潮中,小伙子一頭栽進,轉眼已是中年人。

為了新中關係,李光耀生前還到訪過中國30多次,與中國國領導人建立了良好互動。在中國經歷八九政治風波後,李光耀協助中國突破西方的外交封鎖,也使新加坡在上世紀90年代能夠成為中國重視的合作夥伴。

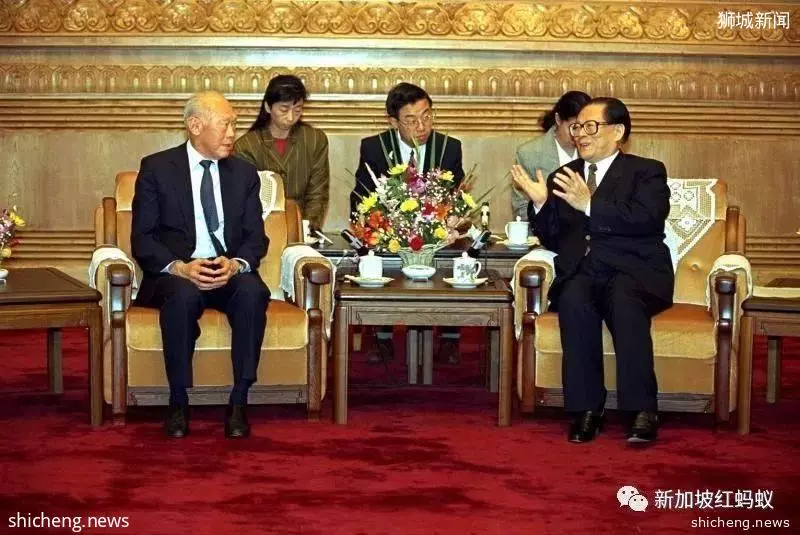

1994年10月6日,時任新加坡內閣資政李光耀訪問中國,與中國國家主席江澤民(右)在北京人民大會堂會面。(聯合早報)

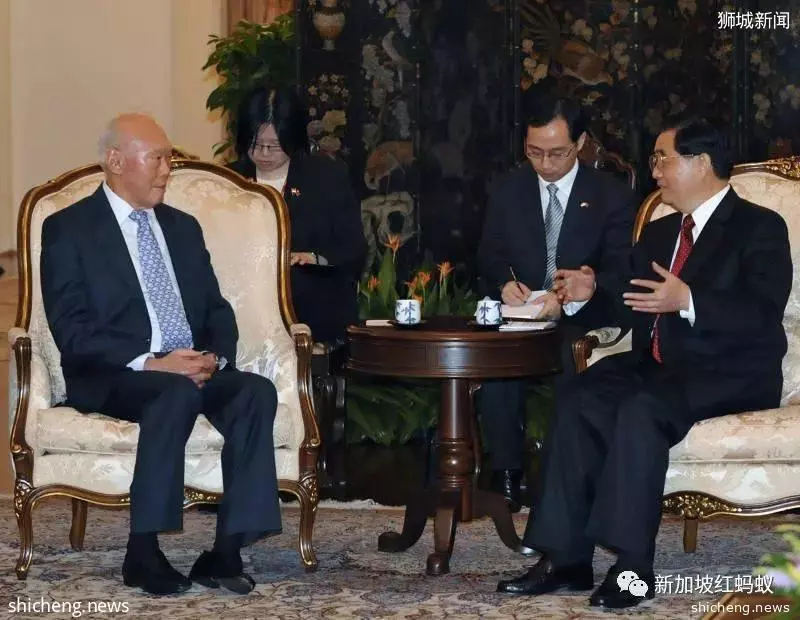

2009年11月11日,時任中國國家主席胡錦濤(右)到訪新加坡與李光耀會面。(海峽時報)

「汪辜會」、「習馬會」都在新加坡舉行

1993年,李光耀更是憑藉自己長期與台海兩岸建立起的聯繫,促成了首次汪辜會談在新加坡舉行。因為新加坡與兩岸特殊的聯繫,2015年11月,歷史性的兩岸領導人「習馬會」也在新加坡中舉行。2015年也是新加坡建交25周年,到訪我國的中國國家主席習近平在演講中緬懷李光耀。

習近平說:

「我經常回憶起和李光耀先生會面時的情形,他講的話,言猶在耳,對我的啟示很深。」

2010年11月14日,時任中國國家副主席習近平(左)到訪新加坡期間,與李光耀資政在新加坡河畔為鄧小平紀念碑揭幕時握手交談。(海峽時報)