新加坡的教育制度,跟組屋價格和公積金一樣,是新加坡人可以說個沒完的話題。

其中,常聽到的一個抱怨是新加坡教育制度很「卷」,學生除了功課繁重,還得面對會考的壓力,課外活動也不能鬆懈,因為它既是通往名校的鑰匙,還可以計算在報考大學的積分之內。

因此,學生只要十八般武藝樣樣精,360度零死角就好。小事一樁!

但說笑歸說笑,在經歷過中國高考制度的人看來,新加坡教育制度可就自由得多了。

《南華早報》上周末刊登了一篇題為《在新加坡,我的孩子比我在中國有更多空間快樂成長》的評論,作者形容了自己三歲半的兒子如何在本地幼兒園參加多項增益課程,包括音樂、全面發展和英語演說與戲劇(speech and drama)。

而且,他在幼兒園之外,還參加跆拳道和繪畫課程。

乍聽之下,這不是拔苗助長嗎?三歲半的孩子,就逼著他什麼都會?

但專欄作者卻解釋,她無意成為一味鞭策孩子的虎媽,而是希望讓孩子有機會探索興趣,在沒有壓力和期望的環境下成長,激發其求知慾。

準備參加高考的學生在考點外排隊,等待入場。(路透社)

作者跟著形容自己在中國高考制度下的經歷:除了長輩屢次以「千軍萬馬過獨木橋」來形容高考的競爭如何激烈,提醒她要力爭上遊,「數學習題連做幾小時是常態,玩樂時間則是奢侈......對我這一代的年輕人來說,考進名牌大學就是終極目標。「

因此,在她看來,「新加坡(的教育體制)在鼓勵孩子探索興趣之餘,仍要求高水準......壓力雖然還是存在,但新加坡卻似乎通過強調學生的全面發展,找到了緩解壓力的方案。」

至於直接收生計劃(DSA),作者也有積極評價:

「這種做法顯示,成功可以有不同的定義,每名孩子獨特的能力都值得認可。」

直接收生計劃可說讓不少新加坡家長操碎了心,他們若看到這裡,還可能想起該計劃引發的一些問題,如有資源的家長如何利用這項計劃讓孩子在報讀名校時占盡優勢,甚至有教練聲稱能利用自身關係幫學生們通過該計劃獲名校錄取而索賄,因而對這種讚美報以尷尬但不失禮貌的微笑。

但新加坡家長有這種反應,會不會是因為不了解其他國家的教育制度,無從比較的緣故?

同樣的原因,會不會也使《南華早報》評論作者提到的中國長輩,將高考制度視為成功的唯一途徑?

對學生來說,成功該如何定義?(海峽時報)

不同的角度會如何影響我們對成功的看法,教育部長陳振聲近日上亞洲新聞台的播客節目時,碰巧也談到類似的話題。

他回憶自己從軍時參加兩項訓練課程的經驗:第一次雖然以最佳成績畢業,卻發現自己的評級只獲得C級。

「我問教官,我做錯了什麼?教官卻說:『你應該感到驕傲才對,你是我們能記得起來的第一位考到第一名的學員,還獲得C級!』」

第二次,他出國參加另一項課程,經歷卻全然相反:

「這回,我寫的第一篇文章就考到93分(滿分為100分)。在新加坡,我們從來沒有考過70分以上,所以93分讓我簡直樂翻天。這在新加坡的語境就是優於特優(A++)的成績,不是嗎?

我高興極了,就做了一件典型新加坡人會做的事。我問同學:「你考得怎樣?」結果,我發現另一名國際學員考了98分,而且他的第一語言還不是英語。我頓時完全氣餒。」

陳振聲於是向節目主持人拋出這道問題:

考到C級的全班第一,還是考了93分卻遠不是成績最好的那位,你要做哪個?

絕對的成績或相對的成績,我們應該更滿意哪一個?

選擇前者或後者,其實只在一念之間。

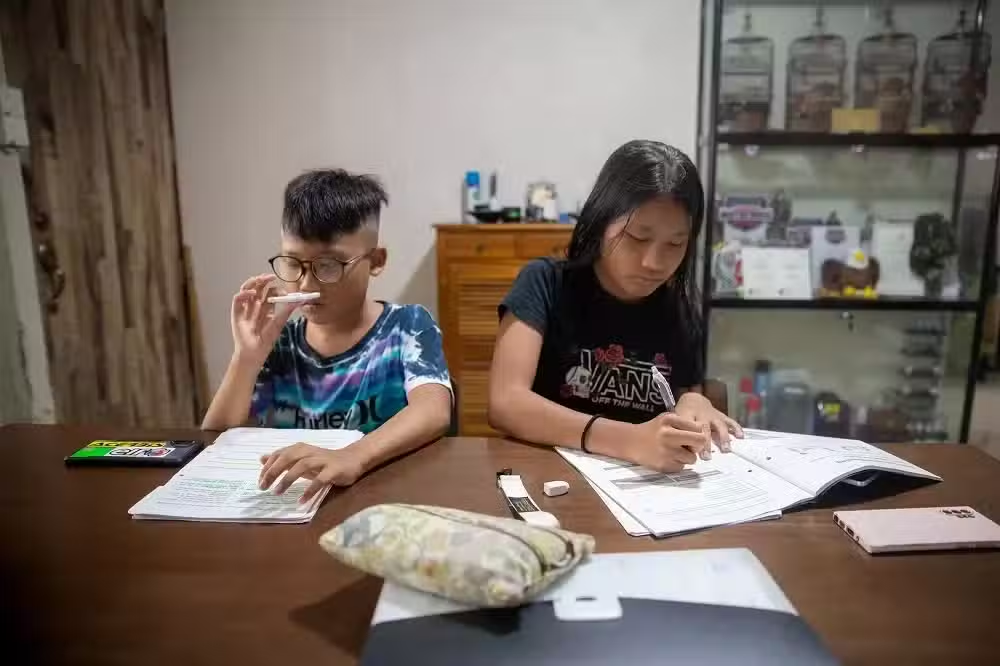

玩樂中的幼兒園學生。(聯合早報)

當然,世上或許沒有完善的教育制度,但有時只要換個角度來想,便會豁然開朗。

《南華早報》評論作者在文末表明,對她來說,最重要的是讓孩子能夠快樂、自由地探索他們的喜好,在成長過程中獲得充分支持,因為成功的定義不是成名,而是滿足。

從直接收生計劃到全面科目編班計劃(subject-based banding)、開辦藝術學校、體育學校等等,試圖將新加坡教育制度改變成「通往成功的不同途徑」的各項計劃已經實行了一段時間,但似乎還有不少家長仍在把它當作千軍萬馬過獨木橋。

何不換個角度看待孩子的教育,放過自己,也放過孩子們?