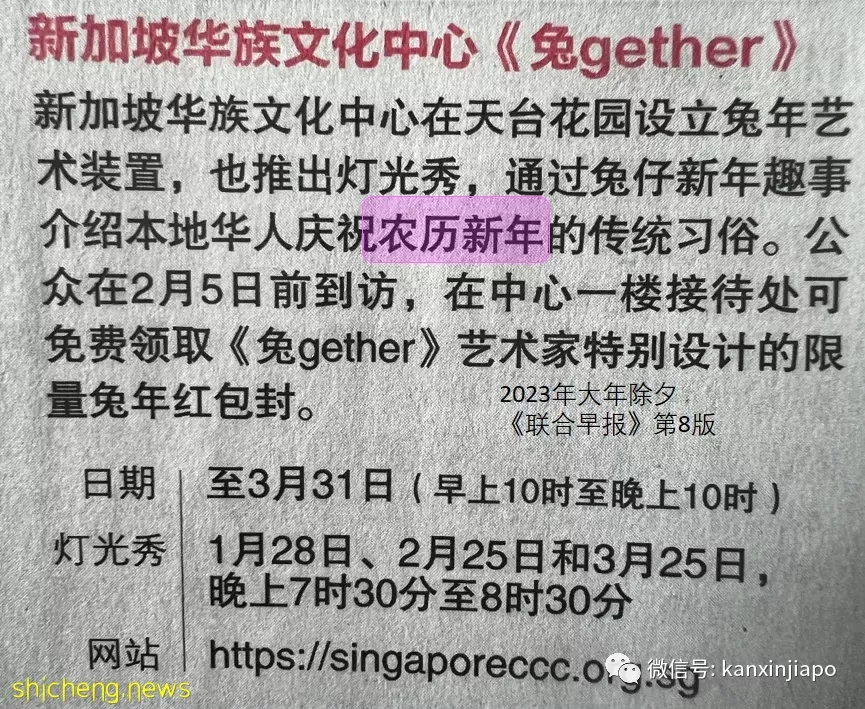

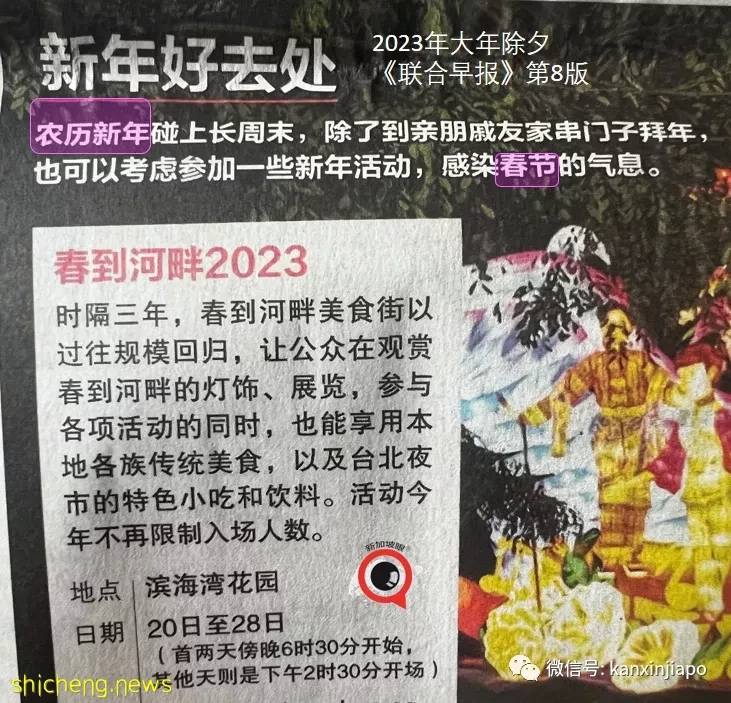

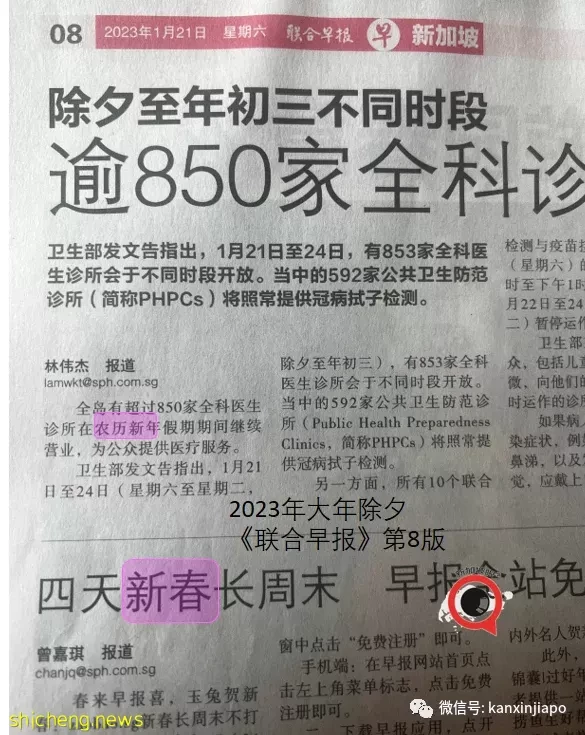

新加坡「8視界新聞網」報道,一名網民近日在社交媒體小紅書上發表了一則帖文,對南洋理工大學NTU在校園活動中堅持使用「Lunar New Year」(農曆新年」)字眼而非「Chinese New Year」(華人新年),感到不滿,問:「這是對華人學生的尊重嗎?」。

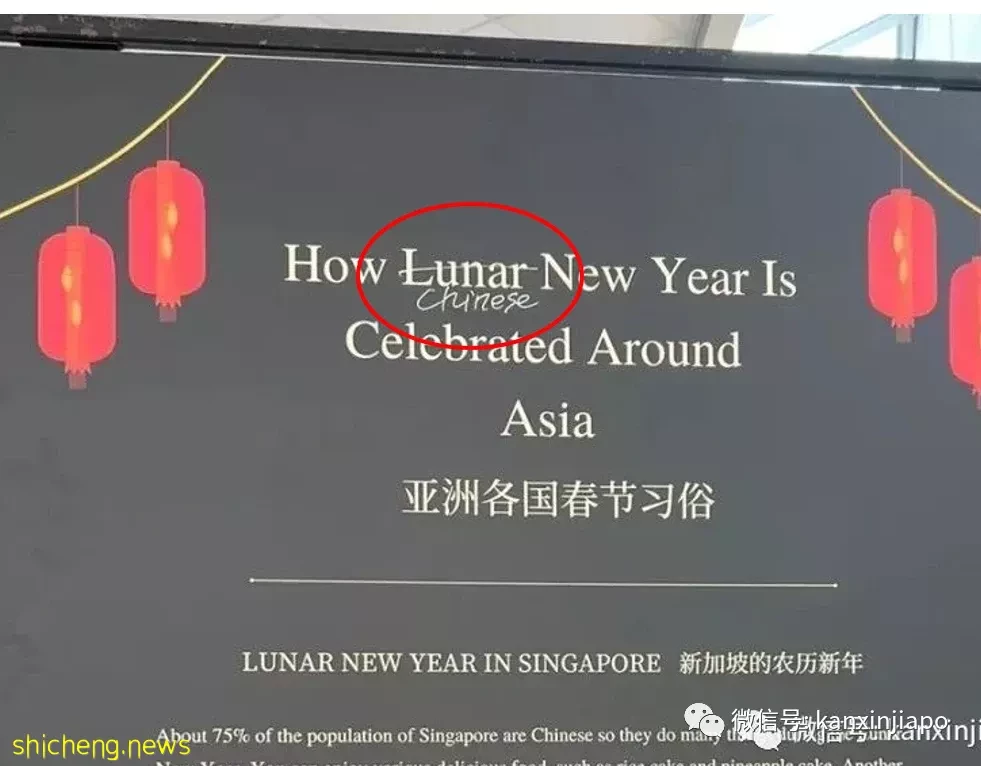

網上流傳實地實拍,NTU一個新春嘉年華活動展板上的「陰曆/農曆」(Lunar)字眼被人劃掉,改成了「華人」(Chinese),引髮網民熱議。

(圖源:小紅書)

1月18日、19日的慶祝活動是由南大中文學會、南大學生會和研究生會主辦,其中包括中華文化和傳統活動,如剪紙和揮春等。本地和國際學生都踴躍參加。

據悉,NTU學生事務辦公室要求所有學生組織使用「陰曆/農曆新年」(Lunar New Year)這一英文譯名。

南大發言人答覆「8視界新聞網」詢問時解釋,由於NTU有來自不同國家的師生與職工,包括來自中國、韓國和越南等,都在農曆正月初一這段期間紀念和各自的新年。

南大發言人說:「本著多樣性和包容性的精神,我們在年度慶祝活動中,使用了『y陰曆/農曆新年』(Lunar New Year)這個詞。」

無獨有偶,之前,美國紐約也發生類似的事,網名為「北京大妞」的網民在商場見到「Lunar New Year」字樣,一氣之下把它扯掉了,結果被人報警,警察把她請去了警局。

新加坡到底是用

「農曆新年」還是「華人新年」?

那麼,現在問題來了,新加坡究竟是用「Chinese New Year」(華人新年)還是」Lunar New Year」(陰曆/農曆新年)?

身為土生土長新加坡土著,筆者以在本地五十年以上生活經歷背書,可以很負責任地向各位介紹五個要點。

英文媒體稱「華人新年」 第一點,新加坡英文界統一使用「Chinese New Year」(華人新年)。

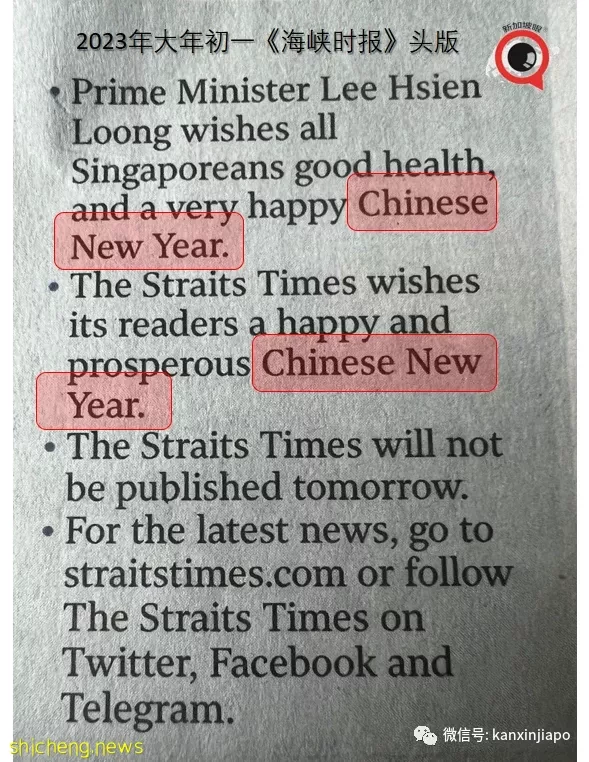

我們看看新鮮出爐的主流媒體《海峽時報》。

2023年1月22日,大年初一,頭版頭條就出現了至少三處「Chinese New Year」華人新年。

我們接著看下去,同日,《海峽時報》頭版:

我們看看第A18版:

還有,第A24版:

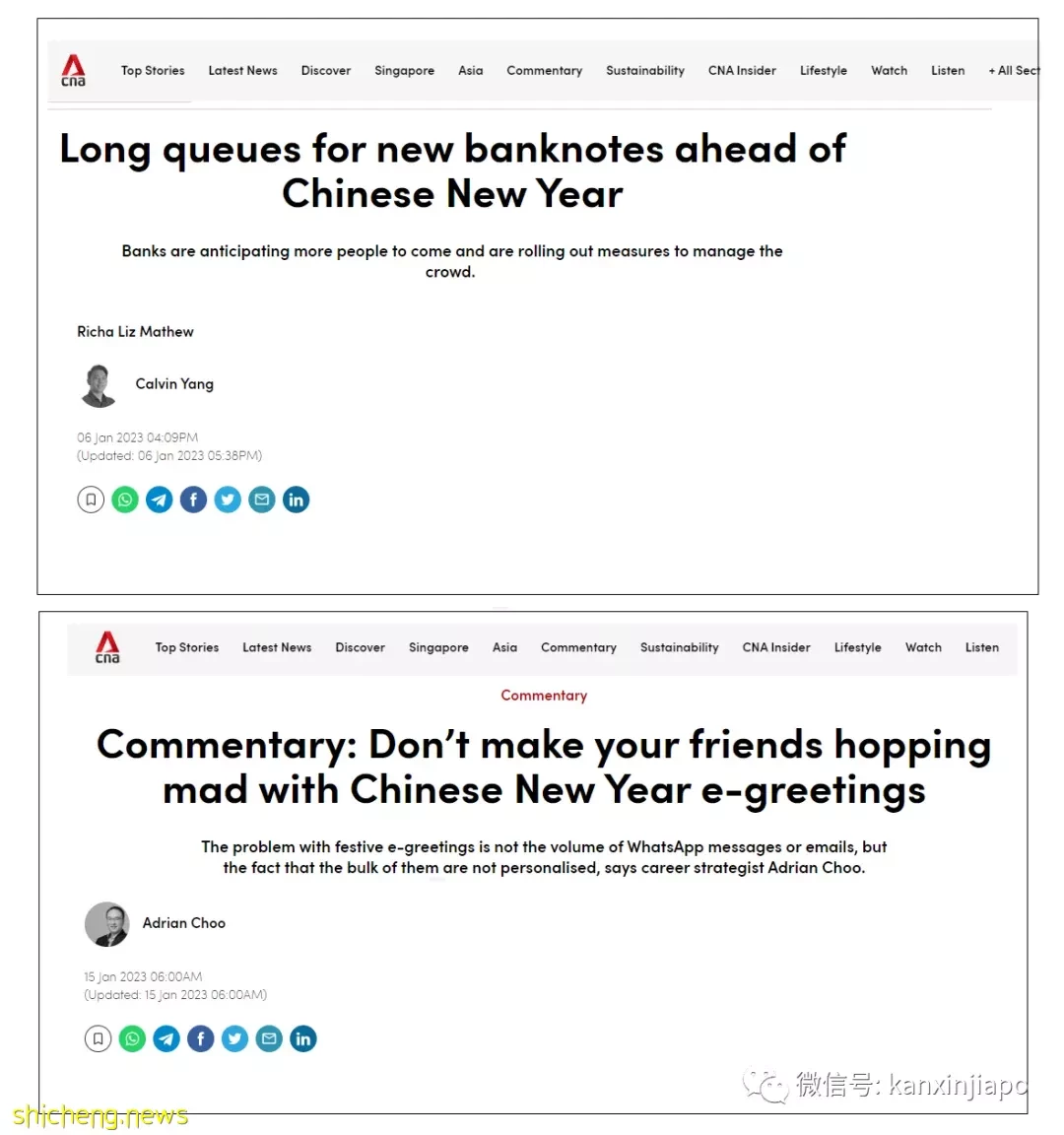

現在我們來看看另一個主流英文媒體 Channel News Asia 「亞洲新聞台」 。

滿滿都是「Chinese New Year」、「CNY」,也就是「華人新年」,有沒有?

中文媒體稱「農曆新年」

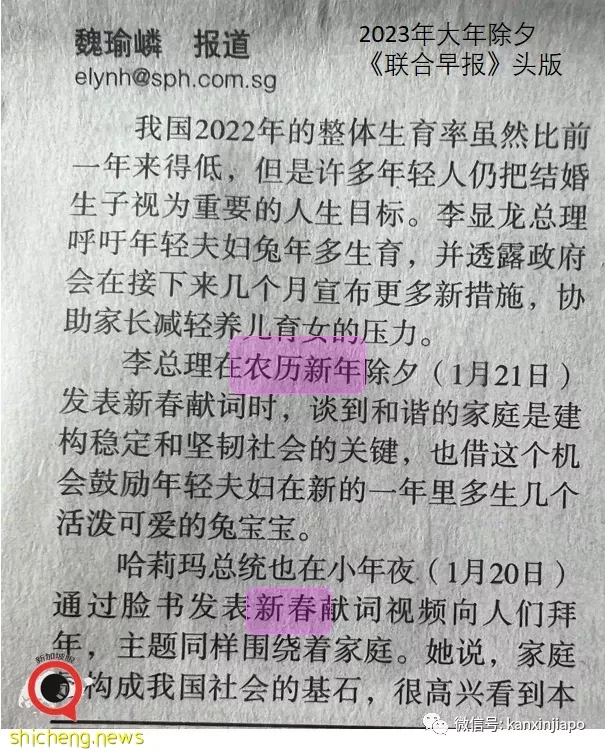

第二點,好了,我們現在來看看中文媒體用的是什麼表述方式。

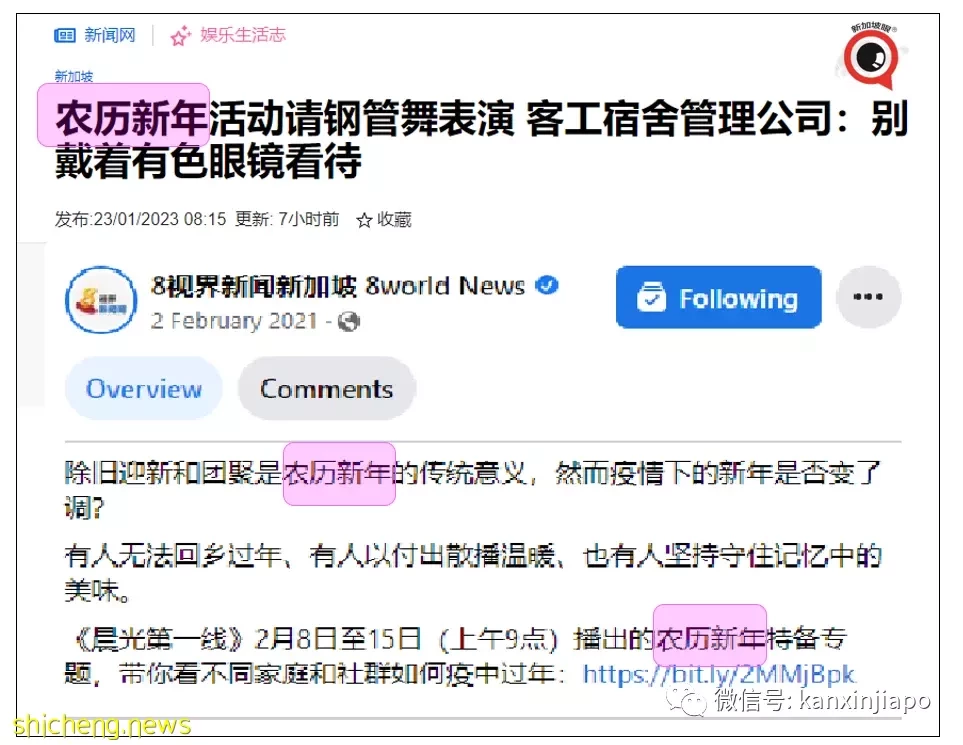

現在我們來看看同樣是新加坡主流中文媒體的」8視界「電視新聞:

發現了嗎?

英文媒體都稱為「Chinese New Year」(華人新年),而中文媒體都稱為「陰曆/農曆新年」或「春節」,而不稱「華人新年」。

為什麼?

因為受眾有別。傳統上,新加坡英文媒體受眾橫跨各個種族,而中文媒體的受眾則是本地華人,所以,華人媒體沒必要把華人的節日稱為「華人新年」,就像中國人不會把農曆正月初一稱為「中國人新年」或「華人新年」、日本人不會把農曆正月初一稱為「日本新年」或「大和新年」,是同樣的道理。

為了把陽曆/公曆1月1日的「元旦」或「公曆/陽曆新年」區分,新加坡華人於是把農曆正月初一稱為「陰曆/農曆新年」。

其實,再早以前的新加坡中文媒體,甚至連「農曆新年」都不用,而是使用本地流行的閩南語和潮汕語,稱為「新正」。

1919年的《叻報》刊登了「慶賀新正「的賀詞,也就是「慶賀新年」。「正」者,正月也;「新正」就是「新年」。至今祖籍閩南、潮汕的新加坡人在過年時仍用」新正如意」等賀詞,十分傳統。

新加坡官方稱「華人新年」

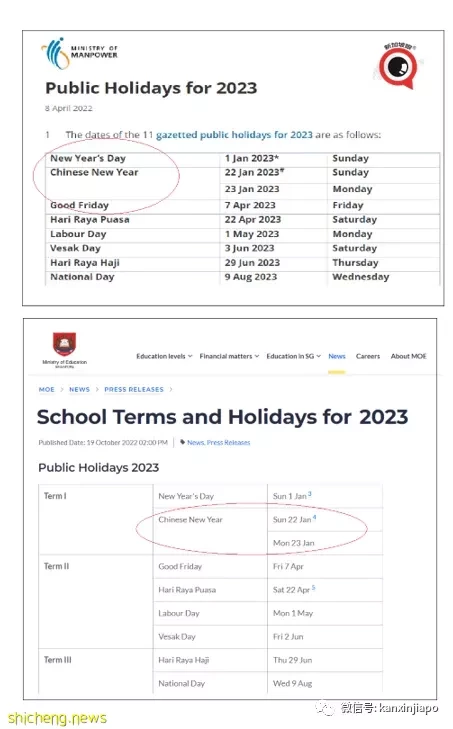

第三點,我們來看看新加坡官方的說法。

無論是人力部或教育部,對農曆正月初一、初二的說法都是「Chinese New Year 華人新年」。新加坡每年的公共假期都由人力部發布,因此,既然人力部稱之為「Chinese New Year」,可以將之視為新加坡的官方表述。

又例如,新加坡國家圖書館的百科詞條,也稱為「Chinese New Year」。

新加坡旅遊局官方網站,英文介面稱為「Chinese New Year」,中文介面則稱為「農曆新年」。

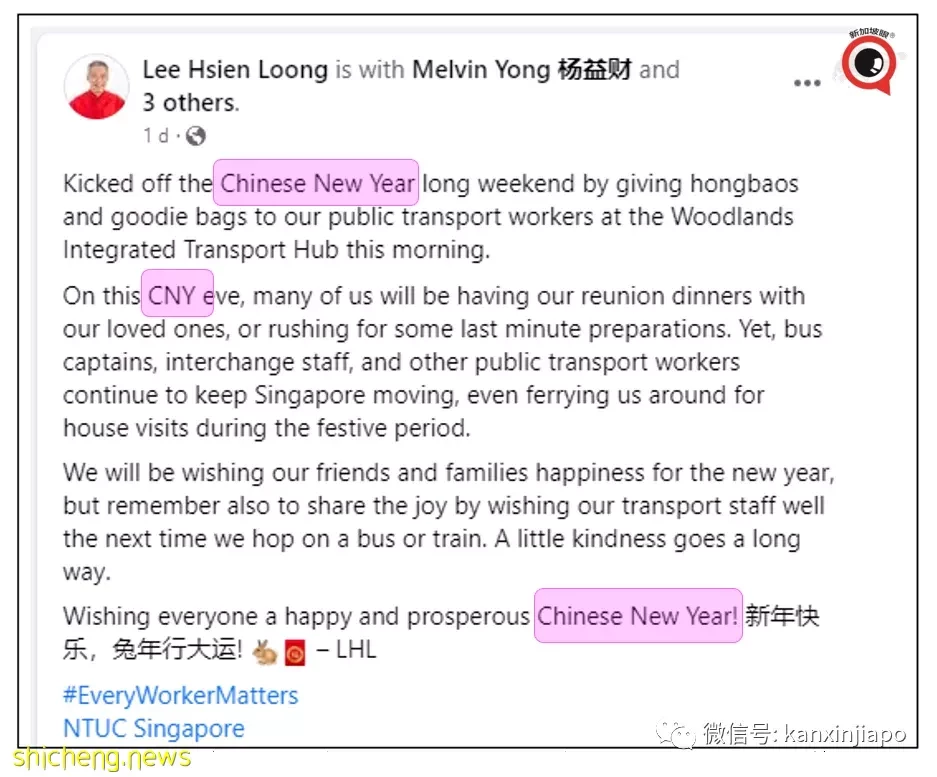

「華人新年」 「農曆新年」 李顯龍分場合使用 第四點,我們來看看新加坡高層怎麼表述。 很巧,就在大年初一,李顯龍在臉書Facebook發帖拜年,第一句話就是.....Chinese New Year(華人新年)...... 最後一句話還是Chinese New Year......

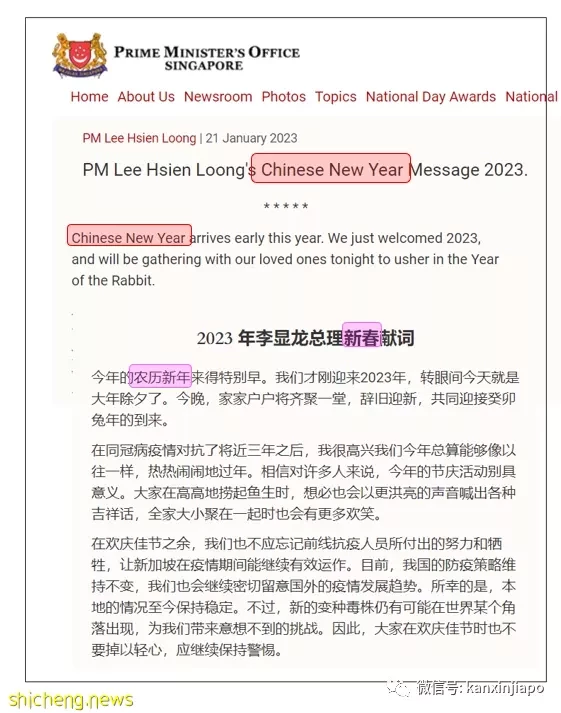

其實,最有代表性的就是李顯龍的新春獻詞,堪稱經典,我們來學習學習:

大家發現了沒有?李顯龍的英文獻詞當中,正月初一、初二稱為「Chinese New Year」(華人新年),而中文獻詞當中,則是表述為「春節」、「農曆新年」。

這完全就是跟新加坡主流社會、主流媒體的口徑是一致的。

新加坡什麼時候開始講究使用

英文「Lunar New Year 農曆新年」?

第五點,新加坡是什麼時候有人開始講究使用英文「Lunar New Year(陰曆/農曆新年)」 的表述的?

新加坡中文界一直使用「農曆新年」,從未用過「華人新年」,畢竟,自己是華人,把自己的新年稱為「華人新年」,就像把其他華人傳統節日稱為「華人元宵節」 「華人清明節」 「華人端午節」 「華人中秋節」一樣,多此一舉,畫蛇添足。

但是,在英文界就有不同情況。據我記憶,新加坡英文界至少在二三十年前就有人開始倡議,由於農曆正月初一初二不僅華人慶祝,其他民族如日本、韓國、越南等等也慶祝,因此,建議改名為「農曆新年」。雖然這個倡議有不少人支持,但是,恐怕有更多人認為不必多此一舉,因此,並未得到重視,至少,官方至今仍保持英文使用「Chinese New Year」的習慣。

不過,在一些人員的國籍分布比較多元化的企業和單位,有許多慶祝農曆新年的並不僅僅是華人,因此,為了照顧這些外國人的民族感情,倒是有不少是選擇使用「Lunar New Year」的,南洋理工大學就是一個。

簡單說,在新加坡,通行做法就是英文稱之為「Chinese New Year 華人新年」,而中文則稱為「陰曆/農曆新年」或「春節」;英文雖也有稱為「Lunar New Year」的,近年來是有所增多,但仍屬於非主流,中文稱為「華人新年」的則幾乎沒見過。