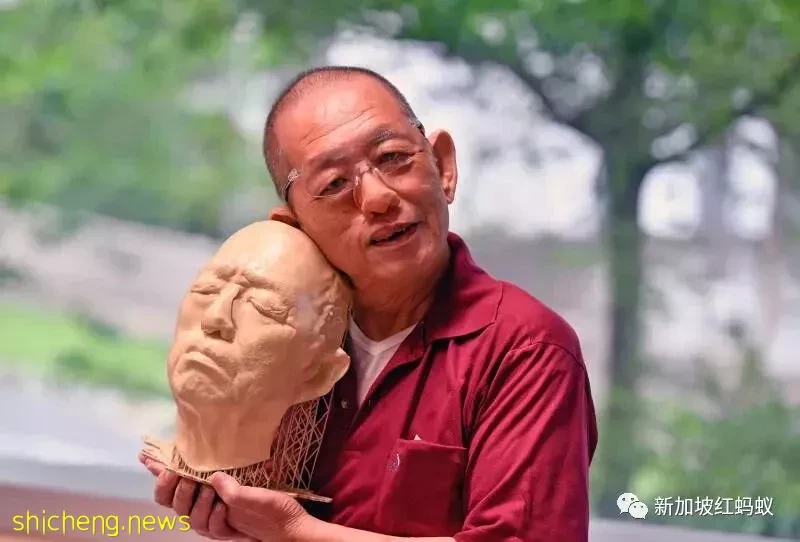

從這張照片來看,如果不說,還難以看出連先生戴著的是假鼻子。(陳篤生醫院臉書)

作者 侯佩瑜

73歲退休人士連先生去年因為皮膚癌,得切除大部分鼻子保命,手術後他外出時都會戴著口罩,避開別人的異樣眼光。

(海峽時報)

一年後,多虧了3D列印技術,他重新擁了「鼻子」。

(海峽時報)

陳篤生醫院2019年開設3D列印中心,剛開始是為了按照實際大小,替病患列印患病部位的模型,好讓醫生做好術前準備,以及根據不同病況製作手術工具,縮短手術時間。

醫生也能使用模型給病患講解病情和手術過程,減少病患的緊張感和擔憂。

今年初3D列印中心開展三個新的列印項目,包括本地首個3D列印的鼻子、具備活動功能的手指,以及有助於開顱手術病患康復的顱骨保護罩。

中心至今已為一名病患列印鼻子、為兩名病患列印手指,另有五人佩戴顱骨保護罩。

而本地首個3D列印的鼻子,就是歸連先生所有。

一般接受類切除鼻子手術的患者,術後有兩種恢復方法。

一是可以選擇使用手臂組織進行鼻子的美容重建。不過這種手術的挑戰在於如何讓新鼻子看起來沒有違和感,因為整個重建過程都是基於外科醫生對鼻子的構想。

然而,像連先生的案子,醫生擔心皮膚癌可能會在同個部位復發,他日後也許需再次動刀切除癌細胞。

另一種選擇則是戴上塑料假鼻,但陳篤生醫院給了連先生另外一個選擇。

花了4個月打了七個模型,才作出一個完美的假鼻

中心在連先生做切除手術前,先為他的臉部進行電腦斷層掃描(CT scan)。再根據連先生臉部的掃描,列印出量身定做的假鼻子。

這個假鼻子由常用於牙科修復的樹脂材料製成,只有12克重,非常輕巧。

然而,設計和列印一個看起來像「原來鼻子一模一樣」的假鼻子並不容易,假鼻子至少經過了7次的疊代,才達到理想的結果。

中心主任楊貴傑顧問醫生解釋說,鼻子模型在電腦模型中可能很完美,但實際上可能不太適合。

其中的挑戰包括確保合適的尺寸,以及為假鼻子塗上與使用者皮膚匹配的顏色。

團隊考慮的因素包括假鼻子的重量和材料。最重要的是,連先生使用起來必須是舒服的,無論是移動還是做各種活動時都不會感到不適,而且不會引起任何皮膚過敏或毒性作用。

團隊剛開始用鼻夾把假鼻子固定在連先生的臉上,但長時間佩戴讓他感到不舒服。後來,團隊改用透明膠帶固定在他的臉上。

連先生告訴《海峽時報》,假鼻子很輕盈,感覺沒有任何重量,就好像根本沒有穿戴任何東西一樣,日後他打算睡覺時也戴著假鼻子。他說:

「我曾經很擔心睡覺的時候昆蟲會飛進我的鼻子,但現在不用再擔心了。」

假鼻子從最初的列印成品,經過修整,打磨和拋光,到最後上色。(海峽時報)

有了戴得最舒服的假鼻,還要塗上最吻合的膚色,才不會露出「破綻」。

陳篤生醫院和工藝教育東區學院的美容與保健管理學院合作,為假鼻上色。

學院的美容與健康部門主任吳儲億擁有多年的舞台化妝和特效化妝經驗,但起初卻因為這項工作的難度,差點婉拒。

團隊為了給假鼻子上色,與使用者的膚色匹配,從策劃到幾次試戴,整個過程花了六周。

她受訪時說,為假鼻子上色對她來說是一件新鮮的事,因為平時的特效化妝只是需保持幾個小時或一天,但這個鼻子是要日常使用的。而且顏色在皮膚和「樹膠」上很不一樣,因此團隊至少面對面討論了五次,才調到最接近的顏色。

(海峽時報)

團隊花了四個月,終於把成品交到連先生手上。

楊貴傑顧問醫生說:

「當他們把假鼻子交給連先生時,我覺得很有滿足感,就好像把屬於他的東西歸還到他的手中。」

3D列印出的鼻子改善了病患的外形,如今連先生外出時更有自信。

3D列印中心目前有九台印表機,去年共列印約250種模型,列印一個模型平均需要幾小時,主要視模型的大小而定。

列印成本平均只要約幾百元,院方接下來將確保收費是病人負擔得起的。

楊貴傑說,列印鼻子是醫院邁向精準醫學的第一步和一大步,他希望繼續擴大列印項目,惠及更多病患,包括研發可植入體內的3D列印裝置。