作者:何惜薇

新加坡前外交部長楊榮文提出,未來華文會變得更重要,而新加坡應著力培養本土華文精英。(林澤銳攝)

新加披前外交部長楊榮文認為,為未來華文變得更重要做準備,新加坡應設立特選大學和特選理工學院培養本土華文精英,而不是依賴外來人才來彌補一代「南大生」退休後所留下的缺口。他建議,由義安公司創辦的義安理工學院可作為特選理工學院,而坐落在南洋大學原址的南洋理工大學則是特選大學的不二選擇。

「英文未來還會占一席之位,但華文對我們的未來會更加重要,我們必須為這樣的未來做好準備。」

今年67歲的楊榮文認為,要做好這個未來的準備,新加坡應設立特選大學和特選理工學院培養本土華文精英,而不是依賴外來人才來彌補一代「南大生」退休後所留下的缺口。

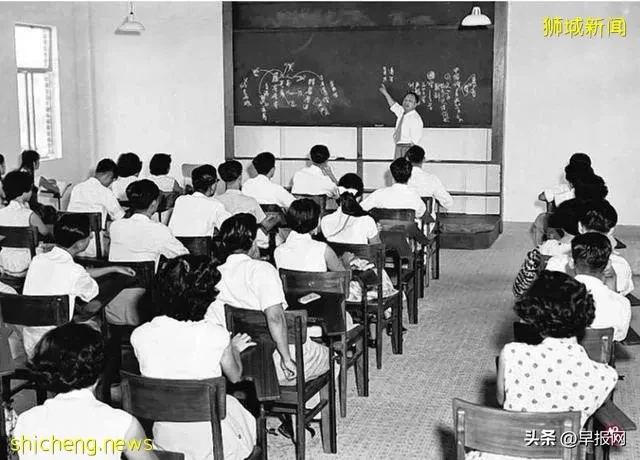

1955年民辦的南洋大學是東南亞第一所華文大學,後因新加坡語言政策改變在1980年關閉。(檔案照)

楊榮文8月底將推出新書「Musings」(暫譯《沉思冥想》),他在接受《聯合早報》專訪時,進一步解釋他在書中提出的上述觀點。他建議,由義安公司創辦的義安理工學院可作為特選理工學院,而坐落在南洋大學(簡稱南大)原址的南洋理工大學則是特選大學的不二選擇。

過度依賴外來華文人才是危險的

他說,隨著中國崛起、世界更加多極,華文在未來會更見重要。「如果我們沒有一群華文精英,就得依賴外來華文人才。但是過度依賴外來華文人才是危險的,因為他們不在這裡長大,沒有同樣的早年經歷,對社會沒有同樣深入的了解。如果你有一群以新加坡人為核心的華文精英,就可以在這個基礎上吸引外來人才。否則,就無法這麼做了,還可能把我們的社會帶向錯誤的方向。」

楊榮文在書中,有相當篇幅談到他對本地華文教育的看法。他說,少了南大畢業生,新加坡越來越缺乏精通華文華語,以及了解中華歷史、文學和文化的人。這造成許多公私機構里所需要的華文精英領袖出現嚴重斷層。「把英文視為既定語文也變成過於便利的做法。」

南洋大學存續期間,以華文為教學媒介用語。圖為當時的課堂舊照。(檔案照)

他在書中也指出,如果把南洋理工大學轉成培養華文精英的特選大學,同時也為南洋大學復名,「將有助解決(當年關閉南大留下的)歷史問題,讓我們從更有利的位置迎向未來。」

1955年民辦的南洋大學是東南亞第一所華文大學。它後來因為新加坡語言政策改變在1980年關閉,與新加坡大學合併為新加坡國立大學。這事件直到今天仍讓老一輩華校生感到不勝唏噓。楊榮文認為,為南大復名有助癒合舊傷口。

2019年10月,南洋理工大學將校園內原名「南洋谷」的道路,易名為「陳六使徑」(Tan Lark Sye Walk)。南大創辦人陳六使在1960年代被指和反國家的共產黨份子合作,被政府褫奪公民權,「陳六使徑」的命名被好些人視為是肯定他的貢獻,或對南大歷史問題作某種了結。

不精通華文華語是他一生中最大缺憾之一

楊榮文不認同這個說法,他雖然同意這是個「具重要象徵意義的小舉動」,但不覺得它其實強調了結的必要,「因為過去是不會被遺忘的」。

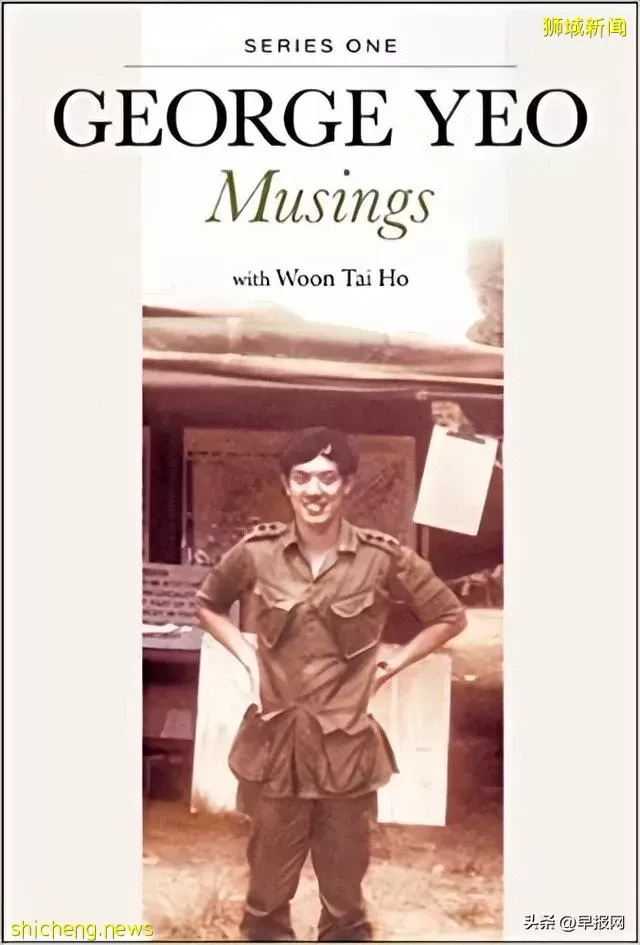

楊榮文的新書由前媒體人云大篪以訪談的方式撰寫,並由世界科技出版社出版。全書共有17章,其中有關中國、華人、華文華語的內容占了八章。其他內容包括他的成長、從政經歷,以及新加坡與印度的關係。焦點出版社下來也會出版《沉思冥想》華文版,預計今年年底或明年1月初推出。

楊榮文新書Musings將於八月底推出,華文版預計年底推出。(網際網路)

楊榮文上小學時,他的母親意識到新加坡正準備與馬來西亞合併,便決定讓他以馬來文為第二語文。

書中引述他不精通華文華語是他「一生中最大的缺憾之一」,因為即使他能夠通過翻譯作品接觸中華歷史和文化,還是不夠深入。

他受訪時說:「如果你的根不深,出現變化、颳起風時,你很快地就會被吹倒,因此新加坡有紮實的深根是很重要的。我們有如被捆綁在一起的不同植物,有不同的根,但那不礙事,把深深的根牢牢地扎在一起,我們就能生存。」

他認為,南大、華文教育和中華文化是重要的根,印度、馬來同胞的根也同樣要珍視自己的根和讓它們保持茁壯,同時培養自己的語文精英,只有這樣,整個社會才能一起經歷變化,而不落下任何人。

小兒子在北大本科畢業

楊榮文(左二)參加其次子(左三)北京大學本科學位畢業典禮留念。(楊榮文提供)

在英文英語已是社會主流語文、母語水平下降的今天談論培養華文精英的重要,難道不會太遲?

楊榮文並不這麼認為,他以許多家長讓孩子補習華文,他的次子則在兄姐的鼓勵下到北京大學完成本科為例,對此表示樂觀。

「這在過去是我無法想像的,那麼為什麼會發生在我、我家人身上呢?那是因為潮流在改變,這股洪流不僅影響我和家人,也影響我們所有人,因此我不悲觀。」

如果你的政治身份與你深層的身份是兩碼事,我想兩者遲早會相牴觸,並引發矛盾。到那個時候,你要以良知來決定是不是要繼續留守政治職務……政治不能是你賴以養活一家的事業,我向來相信也告訴我的家人,每一個任期都可能是我最後的任期。

——談政治身份與個人身份不應有衝突

很少新加坡人熟悉東協之歌(Asean Anthem),我認為應當讓所有新加坡人學唱這首歌……新加坡或馬來西亞的大使館,都會在國旗旁邊設東協旗,這是我們仿效歐盟的做法。但我們不該以此為終點,而是要做得更多,讓東協成為身份認同中的重要一環。

——談必須重視東協,以東協一致的立場來抵禦須在大國之間選邊站的壓力

我對其他文化也有濃厚的興趣,這也是為什麼我的書里有多個有關印度的章節,我還參與那爛陀大學事務長達10年,在印度和相關工作上投入了大量時間。在我的第二本書里,我講述了我如何投入於梵蒂岡的事宜、我與歐洲的聯繫、對歐洲的看法、對歐洲去基督化的看法,還有對俄羅斯和美國的看法。我的興趣是很廣泛的。

——回應經常談論中國事務,以致一些人覺得他「過於親中」