新加坡面對疫情表現出的奇怪現象

這幾天新加坡的疫情悄無聲息的上升到了40例而且還包括找不到源頭的人傳人感染事件,政府宣布進入了緊急橙色預警,昨天晚上開始被朋友圈刷屏,各大超市食品被搶購一空,以為不是絕大多數事件,結果早上我媽去附近超市買菜也遇到了大隊伍,排隊買肉幾斤幾十斤的,罐頭架子上所剩無幾,最好笑的是廁紙最受歡迎,然後各種消毒水等清潔工具完全被奪走。早上政府發群消息說大家無需囤積食品,政府有足夠的庫存和儲備,真是讓人哭笑不得。

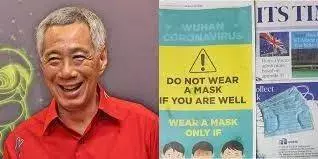

同時,我媽點出了一個關鍵問題:「這些人瘋狂搶購應該是害怕疫情吧?但為什麼戴口罩人依然寥寥無幾呢?

我覺得這是個好問題。這些日子沒少跟同事聊到肺炎的事,你會看到總體來說新加坡本地人比起西方人是高度重視的多,但從外表看來卻非常chill 冷靜。平時只是說到政府不建議帶口罩的事情才會過多表態,除此之外,生活似乎沒有任何影響。

如何解釋這樣的「兩極分化」的現象?

我覺得可以從曾經抗擊非典的時候找些端倪。簡單總結一下當初新加坡是如何面對「非典」這場非典型戰役的。這就要從2003年的3月3號開始說起。

3名從香港度假回新加坡的空服人員感染了病毒,病毒迅速發展,被世界衛生組織給予了「嚴重疫區」的國家之一,新加坡衛生部立刻投入到了抗擊戰役之中。最著名的「三道防線」就是指導方向

第一道:將所有的懷疑和可能的SARS病例集中在陳篤生(Tan Tock Seng)醫院統一治理。

第二道:「增強SARS醫護人員的保護措施」和在全國所有的急症室為可能的SARS病人提供隔離監控。同時,新加坡政府還極其重視其「社區戰略」-「所有被確認和SARS病人有過緊密接觸的人」必須在家居留10天。醫護人員每天監測這些人員的健康狀況,並立刻將有症狀的人送往陳篤生醫院。傳染病法包括廠對家庭隔離令的一個強有力的執行機制。醫療部門使用攝像機和腕關節電子標籤監控,確保人們不會離開自己的家。違令者最高的懲罰可以達到1萬新加坡元和六個月的監禁。新加坡衛生部為了防止醫院外傳播的第二條防線是,為可能的SARS病例提供專門的救護車服務,直接將他們送到陳篤生醫院。任何一個具備SARS症狀的人都能免費叫一輛救護車,從而避免他們污染公共運輸。

第三道:加強邊界安檢。新加坡政府在機場出入口設置了體溫測量屏。對體溫偏高的旅客會進行全面檢查。這類測量屏每天對10萬從馬來西亞進入新加坡的人進行體溫檢測。從樟宜機場離境也要篩查體溫

於是,在這種強勢的措施實行後,在2003年5月底,新加坡戰勝了非典病毒,世界衛生組織將新加坡移除了「疫區」名單。

另外我也看到了一些關於非典的一些調查。

當病例出現在新加坡的起始時機最危險的就是醫護人員,縱觀整個世界,新加坡的被感染醫護人員數量僅次於加拿大(43%),以40.8%」排列第二位。但奇怪的是從一項統計數據來看,在10,511份有效問卷中,儘管大多數(76%)認為個人患上SARS的風險很大,但他們(69.5%)也認可這種風險是工作的一部分。臨床人員(醫生和護士),每天與SARS患者接觸的人員,以及受SARS影響的機構的工作人員表現出更高的焦慮水平。超過一半的受訪者表示工作壓力(56%)和工作負荷(53%)增加。許多人遭受了社會污名(49%)和家庭成員的排斥(31%),但是大多數人(77%)感到社會讚賞。大多數人認為所實施的個人保護措施是有效的(96%),機構的政策和方案清晰(93%)且及時(90%)。

明明將近一半的醫護人員被感染,但96%的人認為 「總體而言機構採取的防護措施在工作中有效」 ,95%的人對「機構對自己的必要性和重要性的強調」表示滿意atisfied with the explanation of their necessity and importance to me 」 ),93%的人認為 「 每個人應遵守的政策和協議非常清楚」 ,90%的人認為 「政策/協議實施得足夠及時 」 。

不僅是醫護人員的調查顯示這種「兩極」,超過80%的新加坡人認為,官方提供的有關SARS情況的資料 「準確、清楚、充分、及時和可靠」 。普通民眾的焦慮水平較低。

所以我個人總結來看是,當然,每個人面對這些未知的時候都很恐懼都會害怕,但因為有了曾經的經驗和戰勝過疫情的信心所以才不會過分的恐慌和影響到自己的生活。大家去搶口罩買不到的失望和抱怨總好過內心深層的恐懼和擔憂。這種微妙的擔心會因為在家裡囤積必備的食品而感到釋放。

剛才收到政府的群發消息,第一行的字就是「Let’s be Calm & Considerate. We can get through this together」 -保持冷靜,我們可以一起攻克難關。

不要放鬆警惕,同時保持積極樂觀的態度,這是每個人對周遭人最好的慰藉。