「上台領獎的,不少都是中國新移民。」

「感謝校工和食堂阿姨。」

「要有包容心,要欣賞多元性。」

「成績好固然要表揚,做出重要進步更是可嘉。」

這四句話,深深觸動了我。

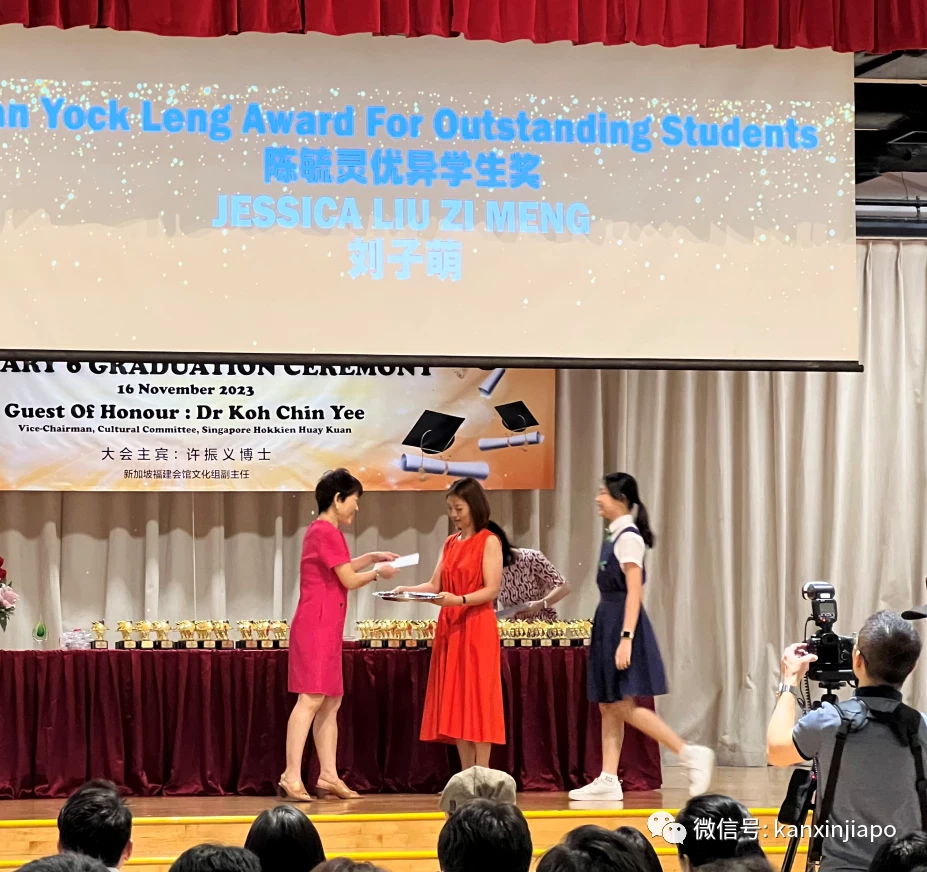

(萊佛士女校劉子萌同學回母校道南學校領獎)

這兩天,是新加坡的畢業季。

朋友圈裡到處都是孩子畢業的照片和視頻。

都是上台領畢業證、上台領各種獎狀的應屆畢業生。

(畢業生臉書洋溢著快樂和不舍。圖源:運佳博士)

除了這些小六生,也有去年PSLE(小升初)成績輝煌、回母校領獎的學長們、學姐們。

當然,也少不了低年級的學弟、學妹,在各個方面做出成績的,也上台接受表彰。

(三年級生孫博遠考到了班級前三名。圖源:Tiffany)

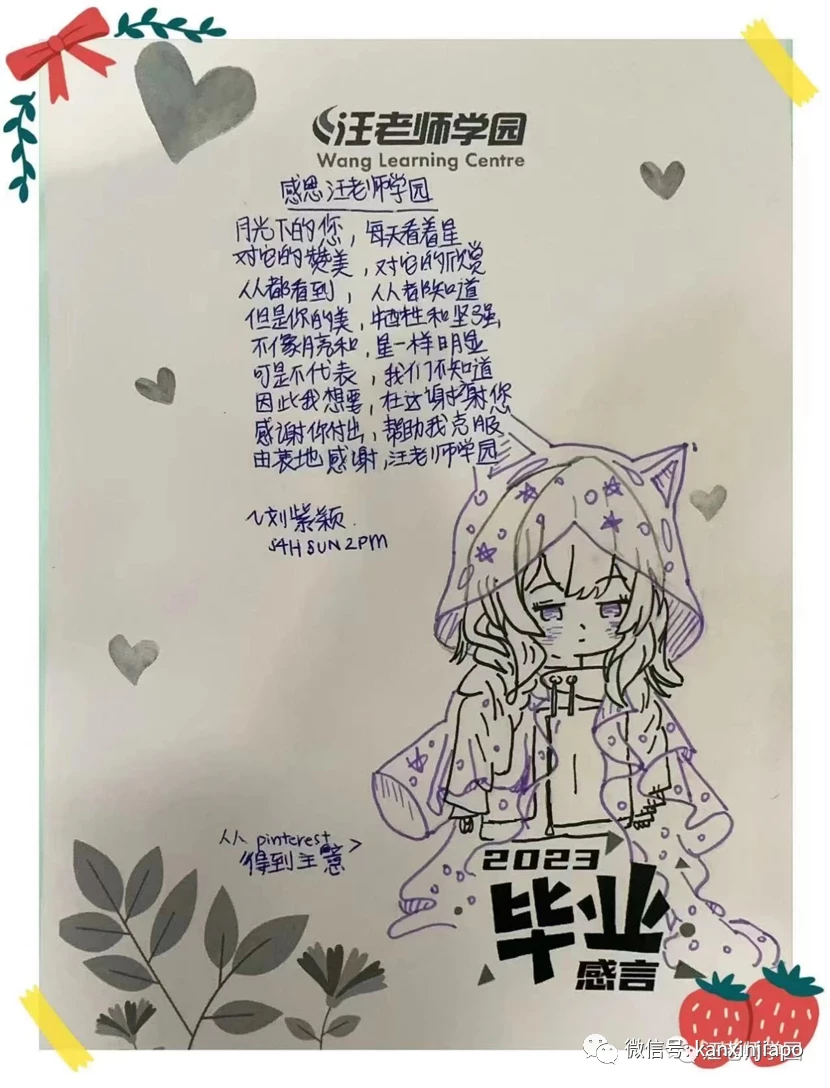

汪老師學園的同學們也畢業了。

滿目的中華文化因素

前天,我碰巧出席了道南學校的畢業典禮,深有感觸。

道南學校創辦於1906年,至今已有一百多年歷史,是新加坡福建會館的六個屬校之中歷史最悠久的。

(1909年,道南學校,放學之後。圖源:NAS)

(11月16日,畢業生魚貫上台領畢業證書。圖源:許振義)

由於跟福建會館的淵源,道南學校禮堂命名為「嘉庚堂」,右邊是「傳承文化 培育英才」,左邊是「創意無限 放眼未來」。

福建會館屬校十分重視「雙語、雙文化」,也就是培養精通漢語、英語,以及能夠掌握中華文化、西方文化的人才。

一進入道南學校,四處滿目是中華文化因素。就在畢業典禮進行的嘉庚堂外,我見到了這些畫作。

很明顯,都是前不久中秋、重陽、冬至的應景之作。

我還看到了新加坡傳統藝術中心的老師們在給道南同學上傳統戲曲課的照片。

(圖源:新加坡傳統藝術中心臉書)

(同學們演示茶道。圖源:許振義)

在畢業典禮開始之前,有三位同學給我們演示中國茶道。

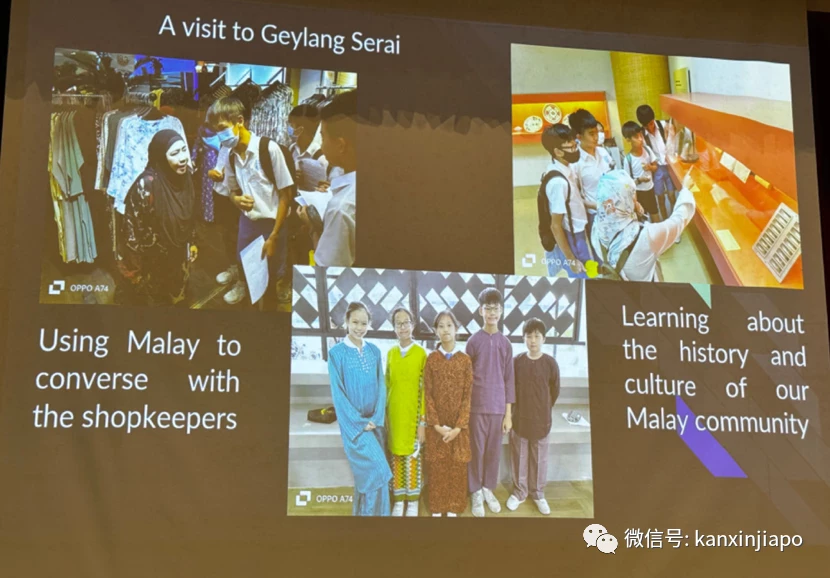

道南學校安排同學們參加各種外展活動,包括到芽籠士乃學習馬來族文化,用馬來語與小販溝通,到小印度參觀,到新加坡華族文化中心展覽、出席國慶慶典、參加露營、到茶館學習茶道等等。

據一些同學說,正是參觀茶館這樣的活動,激發了他們對中華文化的好奇心和興趣,也增強了學習華文的動力。

畢業生家長運佳博士跟我說,他很感謝道南學校給孩子們的充滿關愛而又有傳統要求的先進雙語教育,作為新移民家長,他覺得很幸運。

畢業典禮正式開始。

先是給舞龍點睛。而且不止點雙眼,連額頭、牙齒、鱗、角、爪、尾,全都要點。

(台下烏壓壓一片,都是畢業生、學長學姐、教職員、家長。圖源:許振義)

舞龍之後,就是朗誦《花木辭》並演出《花木蘭》短劇,傳承孝道、愛國的價值觀。

(朗誦《木蘭辭》。圖源:許振義)

而就在前一天,同樣是福建會館屬校的愛同學校,同學們則演出了《精忠報國》。

(演出《精忠報國》。圖源:陳康威)

其實,新加坡一直很重視培養孩子的雙語能力。我有個朋友昨天出席幼兒園畢業典禮,就有非華族小朋友上台用華語簡單致辭的。

道南學校昨天的一個精彩演出是小五生杜奕輝、李悠然的相聲演出。好酒不怕巷子深,表揚的話我就不多說了,大家自己看視頻。

上台領獎的,不少是新移民

有人注意到,好些上台領獎的、上台表演的,看起來像是來自中國的新移民。

別說小學畢業典禮了,連新加坡宗鄉會館聯合總會前兩天頒發的傑出會館獎,「傑出青年」的兩位得獎人,其中一個就是新移民陳奕妏。

對,就是創意融合川菜——寬窄巷子的合伙人陳老闆。

我一直認為,新移民在本地表現好,再也正常不過,而且,這恰恰說明了新加坡的成功。

過去,曾經不只一個中國新移民很自豪地跟我說,在新加坡,在學校表現好的,很多都是中國人,「我們中國人就是優秀,勤奮又聰明」,我的答覆是:「當然優秀了;不優秀,新加坡吸收你幹嘛?」

我沒說出口的下一句是,「你難道沒發現,考得好的同學當中,也有不少來自印度的新移民嗎?」

新移民的孩子為何考得比本地人好,這事得從三方面來分析。

【首先,移民准入有選擇性】新加坡對引入移民是有選擇性的。我經常說,新加坡難道要選比我不如的?又不是武大郎開店。

新加坡引入移民,除了要補充人口生育率的不足,也要提高本地總體的素質和水平。在批准移民入籍的時候,要經過層層篩選。最後獲得PR身份甚至獲准入籍的,大多數都是高素質人才。他們所具備的社會經濟地位和各種資源,包括對孩子的培養,本來就高於本地人的均值。

早在1978年,李光耀就跟鄧小平說過:「怎麼說我們都不過只是福建、廣東等地目不識丁、沒有田地的農民的後裔,你們有的卻儘是留守中原的達官顯宦、文人學士的後代。」 老李這話,有他一定的道理。

45年前的今天,新加坡迎來了鄧小平;他在中國的改革開放,改變了世界格局

【其次,涉外婚姻高達三四成】從2012年至今,新加坡涉外婚姻的比例介於29%至40%之間;涉外婚姻的比例如此之高,孩子是新移民的比例當然也相應的不低。如果按這個比例,那麼,「上台的領獎的,有不少是新移民」,從統計學上來說,完全是意料中事。如果上台領獎的新移民不多,就有問題了。

【再次,內卷 vs 躺平】一些新移民的孩子考得比本地人好,也許與他們「原生國家」非常重視教育和考試成績的文化和氛圍有關。相對於新移民孩子教育的「內卷」來說,大部分本地孩子有點像「放養」,甚至有人形容為「躺平」。

無論如何,新移民在各領域表現出色,這恰恰是新加坡成功之處。移民是雙向的選擇,如果有一天,我們發現新移民都不如自己,甚至連不如自己的外國人都不考慮移民新加坡,那才是我們走向沒落的開始。

我曾經想,如果不引進新移民,孩子各種考試就可以減去相當多的競爭,也少了許多壓力。但是,再仔細想想,現在早已是全球化、地球村的時代。我們小學、中學、甚至大學可以躲在溫室里,免於外來的競爭;但是,將來就職之後,我的公司難道對外來競爭也免疫嗎?如果不能免疫,我們年輕時時總是被「人為保護」起來,一旦放到真實世界,我們競爭得過嗎?

殘酷的國際競爭,是新加坡這個被戲稱為「坡縣」的蕞爾小國,無法躲避的宿命。

與其埋怨競技場太大、競爭對手太多,不如提高自身的競爭能力。

稱新加坡為「坡縣」,到底是可愛還是侮辱?你怎麼看?

話說回來,新加坡社會的主流,仍是本地人。總理李顯龍說,土生土長的本地人,目前是,將來也會是人口的大多數,並且是新加坡國民的核心。

為何土生土長的本地人必須是新加坡社會的主流?此事不必多加闡述,只要找個反面教材,大家看看歐洲某些國家所面對的社會內部矛盾,就知道問題出在哪裡了。

在身份認同、文化認同、情感認同上,要求第一代移民與新家園完全融合,於情於理都做不到。因此,第一代移民不時會出現糾結,尤其與「原生國家」有關聯的課題。

但是,到了第二代移民,情況就發生變化了。要嘛土生土長,要嘛年紀很小就到了新家園,第二代移民無論文化認同或情感歸屬,與本地融合毫無問題,不會或很少會有糾結。一個社會要穩定,主流就必須是天然認同於本地、情感歸屬於本地的人們。

潤物細無聲

這次到來道南,我還發現了個細節。很小的細節,不過,體現了學校對華族價值觀的重視。

那就是班級的編號和署名。道南今年六年級有12班,英文從6A排到6L。具有深意的是,這些班級,按英文字母A到L,也排了中文班名。

依次為:A愛、B博、C誠、D德、E恩、F奮、G恭、H恆、I毅、J儉、K懇、L禮。

什麼叫潤物細無聲?這大概就是。

感謝校工,感謝食堂阿姨叔叔

新加坡這些小學對華文和中華文化的重視,我算是見識到了。但是,昨天最讓我感觸良多的,還是畢業生代表龔德瑩的致辭中的一句話。