文 | 餃子媽

我來新加坡7年多了,是在和隊友分居兩地3年多,感情快破產的時候來的。我想著,好歹也是自由戀愛結的婚,給彼此最後一個機會。

於是,我們用一個小胚胎,換來了感情的回溫,這個小胚胎如今長成了一個活潑過頭的女娃——就在剛剛,我碼字之前,她在走廊練習徒手爬牆,把胳膊摔腫了。

和很多新移民一樣,喜歡上新加坡是因為它簡單環境好,活著沒那麼累。最終選擇定居或移民,是因為孩子的教育。

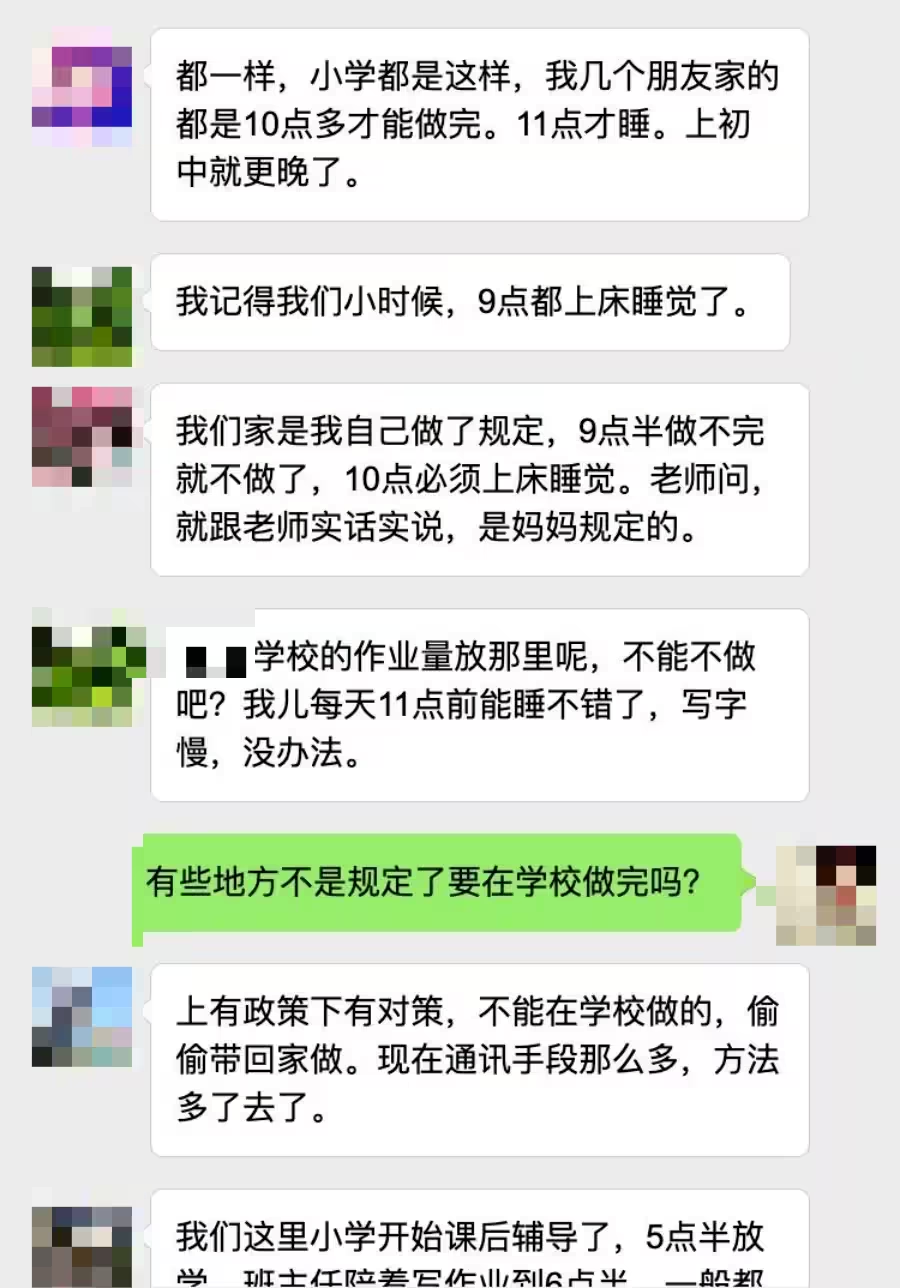

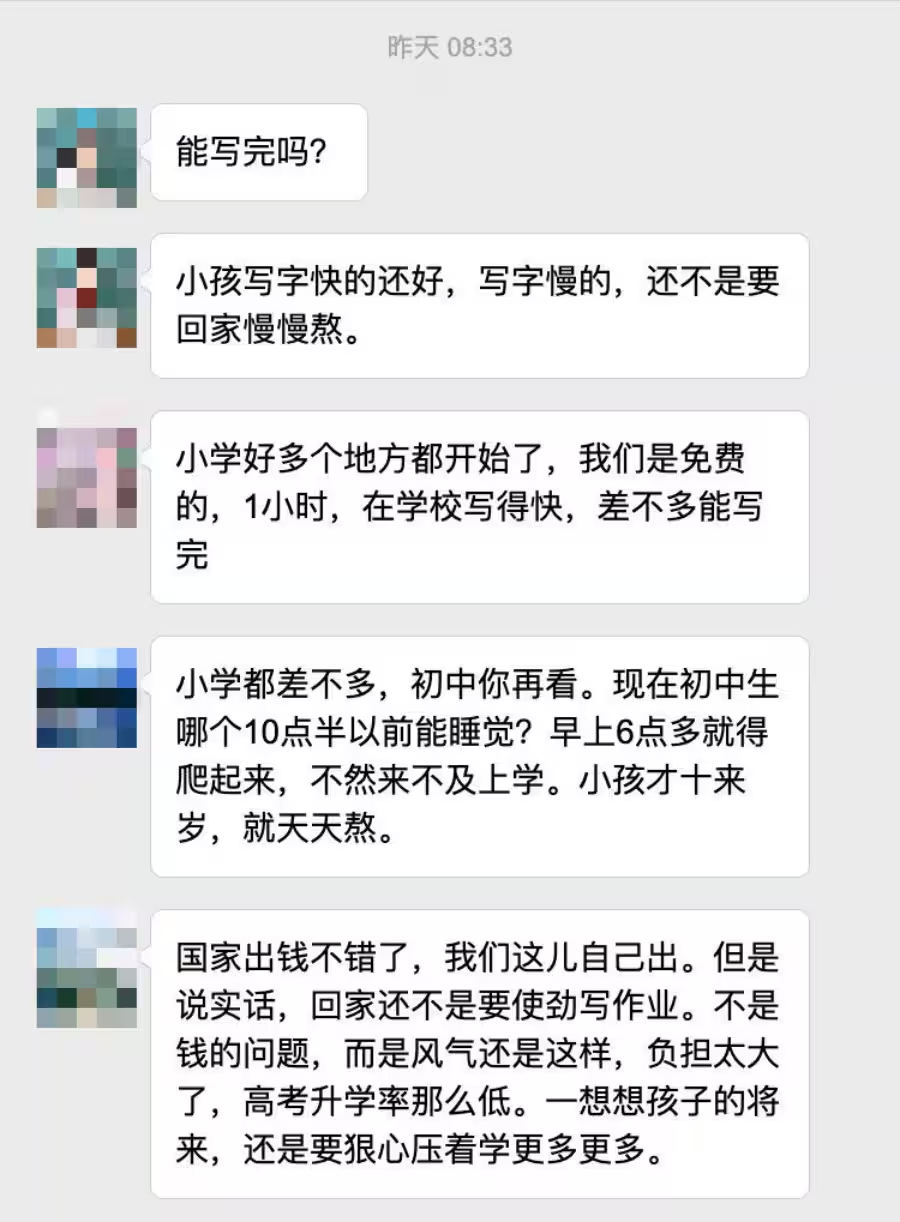

前幾天,看大學同學微信群內討論國內教育內卷,很多孩子,從一年級到初中(對,我是最早一批80後,少數一畢業就結婚的同學,孩子都上初中了),就沒有幾個晚上10點之前能睡覺的。

據說,雖然現在有些省市試點教育改革,規定小學孩子多留校1小時,作業做完再走,課後不許補習。但是,上有政策下有對策,偷偷去老師家補習,請大學生來家1對1補習……

我突然,想勸大家來新加坡。

除了35歲以上換工作,在這裡受歧視不嚴重,另外還有一個很重要的原因就是,孩子在中國費勁兒不小,不一定有新加坡一個天天不背書包回家的孩子,最後上的大學好。

上次大選的時候仔細看了下新加坡政要的資歷,簡直兩眼放光,大多數都畢業於世界頂尖牛校,跟朋友感嘆說,新加坡「精英治國」的名頭真是名不虛傳。

總理李顯龍,一路學霸附身,也是新加坡總統獎學金獲得者,畢業於英國劍橋大學,榮獲過資深蘭格勒頭銜(Senior Wrangler,指劍橋大學數學尖子生中的第一名),同時修了計算機科學的雙學位。後來他又在哈佛大學約翰·F·甘迺迪政府學院修讀碩士。

曾經的副總理王瑞傑,是新加坡紅山甘榜長大的貧家子。萊佛士初院畢業後,王瑞傑在1980年,成為第一批榮獲警察部隊海外獎學金的得主,到英國劍橋大學修讀經濟。

1993年,他又取得美國哈佛大學公共行政碩士學位。

如今的「領導班子」,學歷也超牛。

黃循財

總理黃循財曾獲得新加坡公共服務委員會獎學金,就讀於威斯康星大學麥迪遜分校,並於1993年獲得經濟學理學學士學位。

隨後,他獲得密西根大學安娜堡分校的經濟學碩士學位,以及哈佛大學甘迺迪政府學院的公共管理碩士。

陳振聲

國防部長陳振聲,在1988年榮獲新加坡總統獎學金和武裝部隊海外獎學金到英國劍橋大學研究金融學,畢業後獲得第一榮譽學位。2005年,他獲得李光耀研究生獎學金進入美國麻省理工學院史隆管理學院深造。

王乙康

衛生部長王乙康,1988年入讀倫敦政治經濟學院,並於1991年完成了理學學士(經濟)學位。1999年,他在瑞士的國際經濟學院獲得了工商管理碩士學位。

李智陞

教育部長李智陞於2001年在新加坡國立大學完成法學學士榮譽學位。2005年,他獲得了牛津大學民法學碩士學位。

(資料來源,維基百科)

但研究完這些轉身就發現,不止是部長們,光看看身邊的新加坡本土同事、朋友,牛校畢業的就有點多啊!什麼藤校校友會,牛津哈佛研究生,餃子媽參加的一個跑團,光畢業於世界前20名校的小夥伴,就占了快一半了。。。別問我,問就是國內普通一本

雖然我不是名校的,不妨礙我搞點「數據對比」,找到了關鍵點:這也許是因為,新加坡「精英」基數本來就很大!

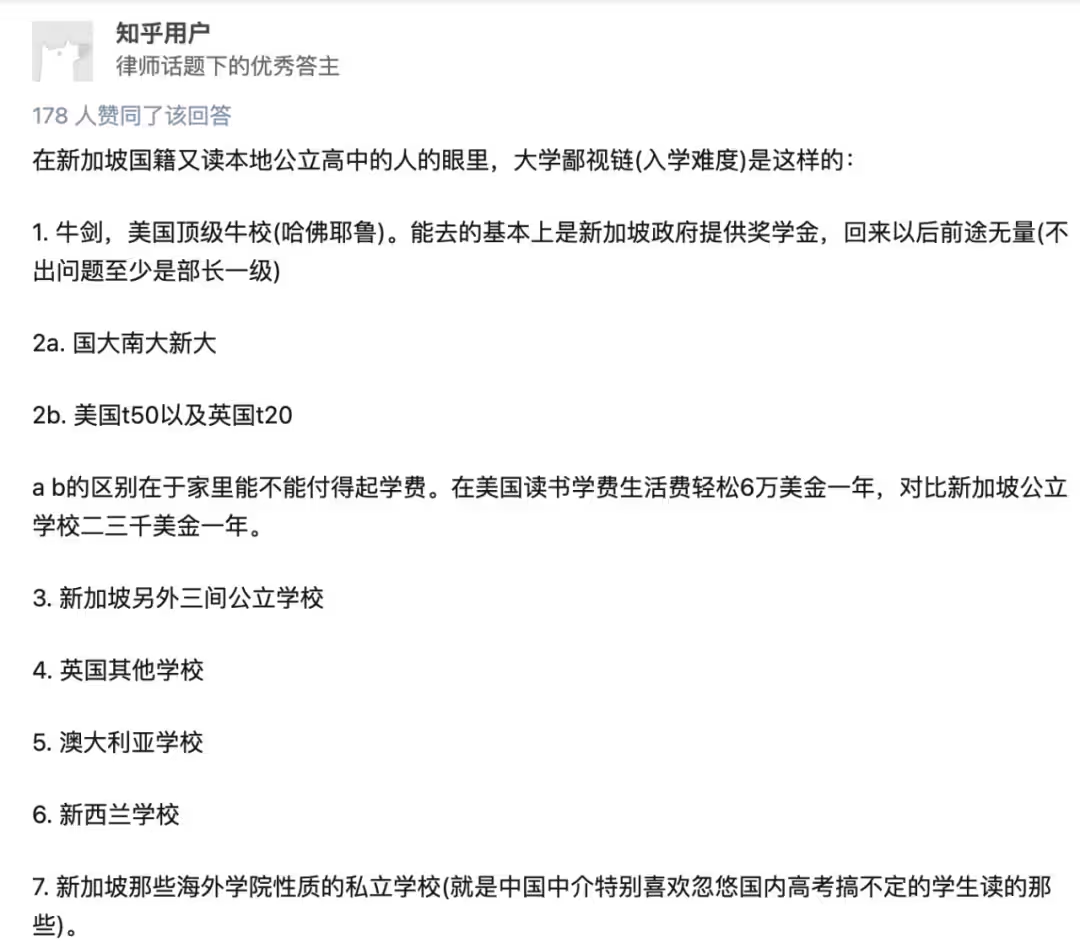

在新加坡,考名牌大學有點EASY

在新加坡讀書,想讀「名牌大學」,讀個牛劍、常青藤,或是新加坡國大,培養一個「精英」,比國內輕省太多了!!!

這也是我們決定申請PR(新加坡永久居民)的最重要原因,沒有之一。據我了解,這也是很多新移民的「內心真言」。

看數據的話,這種對比會很清晰。

新加坡2000年初期,每年孩子出生數量約在40000多點(當然,現在下降了,從20年到現在幾乎是每年3.5萬左右)。

這也就意味著,加上新移民,近幾年要考大學的孩子,也就40000多名。這些孩子的去向,我們先看能上世界排名前位的頂級名校,有多少。

每年1000多新加坡學生入讀世界TOP10頂級名校

新加坡常年占據牛津劍橋招收中學top10中的5個席位,甚至給這兩所傳統牛校輸入學生最多的中學,根本不是英國本土的超一流私立中學,而是新加坡的兩所公立中學——萊佛士書院和華僑中學。萊佛士還有一個綽號,是「常春藤直通車」。

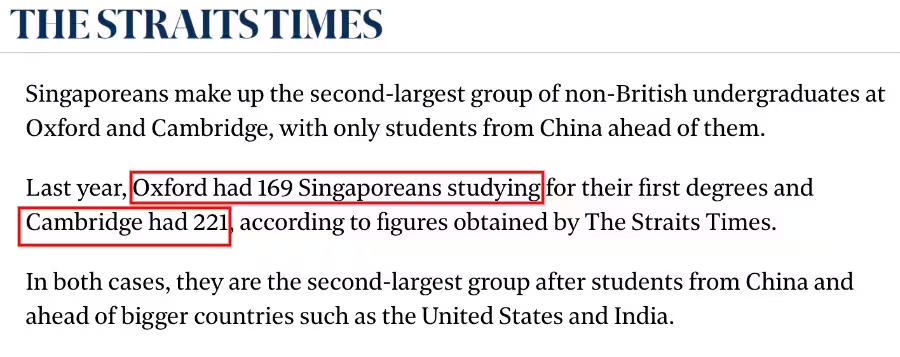

根據近幾年的數據顯示,英國的牛津每年招走170人左右,英國劍橋平均每年招走220人左右。

牛津大學官網顯示,2020年,牛津從中國一共招了425名學生,從新加坡一共招了187名學生。(這裡只是長居地和求學地,並非指國籍。)想想人口對比,頓覺差別巨大。

(資料來源:牛津大學官網)

除此之外,其他英國知名高校,比如帝國理工、倫敦大學學院等每年也各從新加坡招走150-200人左右。

也就是說,每年新加坡有1000多名學生考入了位於歐美國家的世界頂級名校——麻省理工、史丹福、耶魯、牛津、劍橋……那個級別的歐美傳統名校,籠統來說,世界大學排名前10吧。(這也是大多數新加坡學生眼中的最優升學位次)

國大、南大每年招收10000名左右本地生

再算上新加坡國立大學(國大)和南洋理工大學(南大)這兩個也是世界大學排行榜前列的學校的話(新加坡學生眼中次優選,而且本地學生學費真的很低啊),那新加坡讀書的孩子,能上的世界名校的數量,瞬間就擴大了10倍!

國大每年錄取學生約7000人,南大每年錄取5000多名學生,除了10%的國際生(這是新加坡官方數據,還有一個說法是國際生占22%-25%),本地學生每年約有8000-10000名學生,入讀這兩所世界名校。

別忘了,新加坡還有一所新加坡管理大學,簡稱新大(SMU),是亞洲乃至世界頂級的財經類院校和計算機信息技術強校。

就算退一步,新加坡學生們還有很多不錯的選擇,比如:Top50歐美其他院校、新加坡其他公立大學、澳洲八大等等。

總結一下就是:

新加坡每年同齡孩子有40000左右,其中1000多名能上世界TOP10頂級名校,8000-10000多名能上國大、南大這兩所世界名校。

其他孩子也有新大、Top50歐美其他院校、新加坡其他公立大學、澳洲八大等等知名大學作為選項。

也就是說,新加坡讀書,能夠入讀世界頂級名校的比率,至少是25%。

在中國,想要考個好大學,有多難?

對比一下中國的數據。

中國2025年高考報名人數1335萬人(來源:新華網)。

別說國際頂尖名校TOP10了,有多少能錄取到常常和新加坡國立大學爭亞洲第一的清華、北大?加起來,也就8000多人。與高考人數一比,就是千里挑一!

中國這兩年最熱的高考錄取院校詞彙,除了985、211,還多了一個雙一流。退一步,只是想上個本科,一般本科或者二本都行,那每年中國本科錄取率40%左右。

總結:

在中國,孩子們讀書如此用力,9年義務教育之後,每年大概各省有30%-50%的孩子能有上高中的資格。最後能參加高考的學生中,想要入讀985院校,幾率基本上在1.9%左右,而想考入世界頂尖名校清華北大,妥妥的千里挑一。

而這些考入中國重點院校的孩子,在新加坡受教育的話,能進世界TOP10頂尖名校。在中國只要能上二本線的孩子,新加坡國大、南洋理工沒問題,只要你不選世界排名前幾的專業。甚至在中國能考上專科的孩子,不挑院系,也能進。

新加坡孩子更拼嗎?

是新加坡人雙商比亞洲傳統智商大佬中國高嗎?

不一定。

舉個也許不那麼恰當的例子。

前幾天我老公的公司面試,他一連面了好幾個畢業於國大和南大的本地學生(有剛畢業的學生,也有畢業十好幾年的),也不知是巧合還是怎麼,用他的話說「能力都一塌糊塗,比國內211、985能力差多了,也不知道名牌大學怎麼考上的」。

不過,這也在一定程度上應了一個「民間傳說」,新加坡真正厲害的,都考去歐美牛校了。國大和南洋雖然排名世界前列,位置常年跟清華北大掰手腕,但成績靠前的,一般都是中國、越南等國留學來的。

新加坡本土考上來的,除了生命科學、生物材料、醫學、法律等等少數世界頂尖專業真的是精英扎堆,其他許多專業成績中等以及偏下的學生,畢業之後的工作能力都有點一言難盡。

新加坡與中國同等城市

教育水平差不多

再舉一個智商和教學質量的例子,咱們不比中國偏遠地區,只拿北京上海這種經濟水平和新加坡差不多的城市來說。

在號稱為「教育界的世界盃」的PISA比賽中:2019年12月3總部位於法國巴黎的世界經合組織(OECD)發表了第七輪國際學生評估結果(PISA 2018):上海、北京、江蘇省和浙江省組成的中國部分地區聯合體分別在閱讀、數學和科學素養三項測試均位居第一。