新加坡族谱学会成立于2012年,会长黄友江告诉《联合早报》,越来越多本地出生的后人兴起寻根念头。有鉴于需求增加,学会去年首次组织前往福建和泉州的寻根团,今年计划前往潮州和海南岛等地。

何氏家族近40名成员在农历新年期间到中国广东省梅州大埔圣塘村,获得村民热烈欢迎。(受访者提供)

学会近年来收到的寻根询问,不少来自三四十岁的年轻一辈,甚至是不谙中文的人士。黄友江分析:“他们想知道祖先从哪里来,或者是家里有旧相片或书信,想进一步了解背后的故事。”学会寻根顾问施日勤于是成立了一个英文脸书群组“Chinese Ancestry Research”(华人祖先研究),会员近2万1000人。

三代同堂40多人去大埔

新加坡较大规模寻根团多由会馆主办,个人组织的大型家族寻根团较少,过去一年,其中两个家族寻根团分别去了广东省梅州市大埔,和福建省宁德市古田(原属福州十邑之一)。

根据《大埔县志》1929年统计,从大埔到南洋谋生者超过3000人,占当地人口五分之一;家家有人在南洋,大埔成为著名侨乡。何谦训(80岁,典当店老板)的父亲约1930年下南洋。

何氏家族的寻根之旅,加强亲戚间的凝聚力,也拉近新加坡和圣塘之间的距离。(受访者提供)

今年1月26日至2月2日,何谦训与两名胞弟带领26世“振”字辈子女,以及27世“东”字孙辈等40多人,前往大埔圣塘。

虽然何谦训带亲友寻根已有二三十次,组织家族三代人同行还是头一回。他从去年10月就开始筹备,选在农历新年期间,是希望后辈感受村里的农历新年气氛,给他们一个好印象。家族反应相当不错,远嫁到美国的堂侄女还特地飞到新加坡汇合后一起出发,第三代的小朋友有八人。

何谦赞(前排左起)、何谦训、何谦威(中国堂兄弟)、何谦诚和夫人,带领后辈一起在祠堂祭祖。(受访者提供)

何谦训有一名堂兄弟在深圳开旅行社,帮忙规划和安排行程。一行人从新加坡飞广州,再从广州飞梅州,然后坐一个多小时的巴士到圣塘村。

第一次有这么大规模的亲属回乡,村民早已等候多时,并放鞭炮热烈欢迎。何谦训的胞弟何谦诚是中国梅州市侨联名誉主席及新加坡茶阳(大埔)会馆基金会主席,当地媒体也前去采访报道。

祠堂的满地鞭炮让新加坡亲属叹为观止。(受访者提供 )

首次到祖籍地感新奇

圣塘村只有20多户人家,平时大多数村民在外地工作,农历新年会聚集100多人。这一次得知何谦训及家族到来,远在他乡的堂兄弟姐妹和侄儿侄女也赶回来,除夕团圆饭在祠堂附近空地摆了20多桌,200多人一起迎接新年,好不热闹。

客家大锣鼓队在新春庆祝活动上助兴。(受访者提供)

虽然儿孙辈多数听不懂客家话,却对一切感到好奇。例如祭祖盛况,家家户户准备五牲送到祠堂,满地鞭炮放足30分钟,还有大锣鼓队助兴。

除了圣塘村,他们也参观了附近的一些景点,如泰安楼和百侯名镇,以及张弼士和李光耀祖居,了解客家先辈下南洋的奋斗故事。

何谦训的儿子何振华(48岁)距离上一次到圣塘村,已至少20年。他说:“以前都是山路,现在路况好多了,不过鞭炮还是照放。我们是在新加坡出生的第二代,对圣塘村并不熟悉;但至少现在大家知道,祖辈是从这里到新加坡。”

何振华也形容这是一次很不一样的家族聚会。很多家族成员原本一年只见几次面,每次也就聚餐几个小时。这一趟行程朝夕相处很多天,彼此距离都拉近了。

何谦训感触道:“我们的儿孙辈中有一大半是首次踏上祖籍地。对他们来说,这不仅仅是一次旅行,更是一场深刻的文化洗礼和情感体验。他们亲眼目睹家乡的古朴风貌,感受到浓浓的乡土气息和淳朴的人情味。”他希望这一趟回乡寻根之旅,不仅拉近新加坡与圣塘的距离,也让每一位家族成员心中多一份牵挂与归属感,未来远在外地的子孙后代能够常回祖乡看看。

游氏家族在乡亲的带领下,参观村尾村党群活动服务中心。(受访者提供)

从三个国家出发到古田

相较于何谦训的轻车熟路,55岁的媒体工作者游万贵是自己先去探路,再组团带领20多名同辈前往中国福建省宁德市古田县凤都镇村尾村。

游万贵的祖父曾回家乡两次,二战后生意失败,家族再也没有人回去过。和他交情甚笃的堂哥在数年前去世,生前未曾到过古田祖籍地。游万贵希望替堂哥完成认祖归宗的心愿。

去年3月中他几经辗转,联络上住在当地的姑姑游文芳,自己先去村尾村确认,回到新加坡后开始策划寻根团。

行程定在去年4月8日至14日,86岁的姑姑游瑞宝是祖父唯一仍在世的孩子,最能见证当年祖父的忆述。其他同行者多数是游万贵的同辈。10人来自马来西亚,8人来自新加坡,4人来自加拿大,三组人从不同国家出发,最后在古田汇合,一起前往村尾村。

宁德市古田村尾村党支部领导以道地福州菜招待游氏乡亲。(受访者提供)

游万贵忆述:“巴士一到他们就放红炮,村里也张挂红旗。村里党支部的领导还以当地美味佳肴招待我们。”当地的福州菜和新马有些不同,分量大且不讲究摆盘,但都是就地取材,有机天然,健康鲜甜。

游万贵(左七)带着姑姑(左八)、五婶(左六)和其他同辈,参观当地党群活动服务中心。(受访者提供)

他们也参观了附近的“五栋厝四”历史建筑、古田临水宫,以及食用菌种植地和加工厂。古田是中国食用菌生产规模最大县,银耳产量占全国九成以上,让游氏一行人引以为傲。

祖先是雍正年间进士

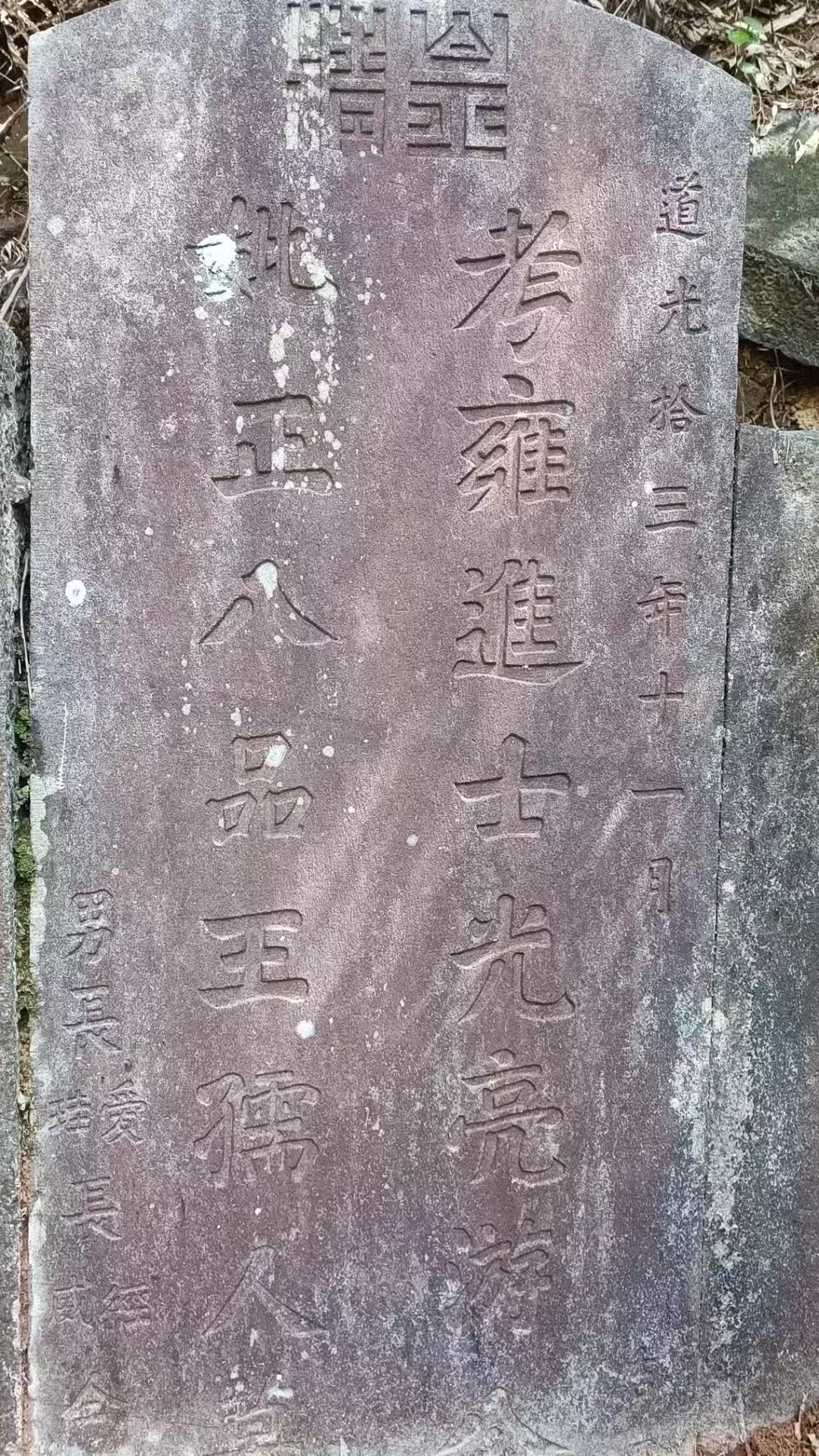

在这一次寻根过程中,游万贵(第22世)和亲人到上山祖墓祭拜才得知,第16世的游有标和第17世的游光亮(游有标长子)都是雍正年间进士,游光亮还是正八品官。“五栋厝四”是游光亮留下的典型闽东传统合院式大厝,共有五栋厝,游万贵这一系来自二栋。

从墓碑右边所刻的“考雍进士光亮游”,可知游氏先辈学富五车,光宗耀祖。(受访者提供)

所以第20世的游邦仁(游万贵祖父)家境富裕,有许多田地和店屋可收租。霍乱肆虐期间,家人送游邦仁到古田打疫苗。之后村尾村被封锁,他无法返乡,就跟着招募农工的牧师坐船到马来西亚实兆远(约1903年)。从此游邦仁在实兆远开枝散叶,靠酿制酱青起家。

游万贵说:“回到祖籍地,真的让我大开眼界,对自己出自书香世家感到非常荣幸。这一趟解开我们很多谜团,知道祖先怎么从古田到实兆远。另外,原来我们名字中间的字是有传承意义的,村里还有很多人跟我一样叫游万X。”

村尾村有200多户人家,以务农为主。(受访者提供)

村民正在编写族谱,也准备修建祖坟,游万贵和亲人当下合捐3万元人民币(约5500新元)。今年清明游万贵计划再回祖乡一趟,时机成熟时就带年轻一辈前往,希望后人会继续保留清明节尊亲敬祖的传统。

蔡家梁2018年独自出发寻根,在祖籍地澄海西门的祠堂前留影。(受访者提供)

找到祠堂但族谱无祖辈名

何家和游家组织大型家族寻根团,蔡家梁(55岁,医疗零件制造公司首席营运长)则是只身带着曾祖父母的画像,到中国广东省汕头市澄海区寻根。过程几经波折,说没收获也不尽然。

蔡家梁从曾祖父母的画像,推测他们应该是大户人家。(受访者提供)

20年前蔡家梁的五叔送来从木箱翻出来的曾祖父母画像,泛黄且有霉味,这两幅画像是祖母从澄海家乡带来新加坡的。

蔡家梁托人送到中国修复,回来的画像让人眼前一亮。他说:“曾祖父炯炯的眼神散发威严,带着小帽,穿着气派,应该是大户人家,甚至是达官贵人。父亲说要在画像旁写下他们的名字,可是我们四处打听,都无法找到他们的名字。”

2012年他在报章上看到济阳蔡氏公会简史,得知祖父蔡惠臣是战后公会发起人之一,萌生寻根念头。经过几年打听,他得知祖父有可能来自“澄海西门名贤祠”。

2018年正好手上工作告一段落,蔡家梁于是展开“大海捞针”的寻根之旅。来到澄海后,他以还算流利的潮州话,从联谊社打麻将的长者,大门深锁的树强学校,到港口社区一路打听,最终通过“四马拖车”这个关键词找到突破口。

“母亲告诉过我,祖母当年回唐山时是乘坐四马拖车的。一位热心的港口社区员工听到我提起这个,说四马拖车是潮汕著名建筑风格,像由四匹马拖着的车,就在树强学校后方。他确定我的祖籍是西门地区,那里从前住着名门望族,并为我联系上澄海区蔡氏总会兼西门蔡氏会长。”

蔡家梁在西门蔡氏祠堂为列祖列宗上炷清香。(受访者提供)

四马拖车的府邸已不复往日风采,分割做不同用途,如卖字画和培育盆栽。写着“蔡氏名贤家庙”的祠堂内,一群乡亲父老对蔡家梁提供的线索毫无头绪。族谱没有蔡家梁祖父的“惠”字辈和“臣”字辈,无法追溯更久远的年代。

虽然感到失望,蔡家梁至少找到了祠堂,为列祖列宗上炷清香。他颇有感悟道:“以前我们很奇怪为什么老人家一直说要回中国看一看。现在到了一个年龄,会有一种落叶归根的想法。有机会我会带子女回去,至少知道有一个根在中国,不要忘本。”去年他到深圳公干之前,再次回到祖籍地,当地已经建了一个新的祠堂。

寻根有挑战但有援手

像蔡家梁这样只完成一半心愿,甚至是线索无从追溯下去的个案不少,但寻根的过程总是会有收获,对自己祖先的来时路有了新的认知。

新加坡族谱学会会长黄友江说:“有些人对中国祖籍地不太熟悉,甚至是中文程度不高。我们在中国的联系网比较广,可提供咨询和援助,为寻根者指点迷津。”此外,有兴趣者可也向相关社团和会馆打探。

两位组织家族寻根团的受访者透露,一个人的费用介于1500至2000新元。何谦训建议,安排行程如果没有当地亲友相助,可能会有难度,可请新加坡或当地旅行社代为安排。游万贵也提出,如何引发年轻一代的兴趣,愿意同行,是最大挑战。一些亲戚可能成长和教育背景不同,没有寻根念头。

文:陈爱薇