2025年2月才过了十天,内政部就发文告宣布:

本地18岁华族青年李洐秋接触极端主义内容后自我激进化,企图在新加坡对马来人和回教徒发动袭击而被拘留;

另一名56岁马来家庭主妇哈米扎(Hamizah binte Hamzah)同样自我激进化,在社交媒体上美化武装暴力和殉难内容,因而接到内部安全局发出的限制令。

李洐秋是在2024年12月在内部安全法令下遭拘留,因此成为2024年第七名因自我激进化遭拘留或接获限制令的新加坡人,这也是自2016年以来的最高数字。

不仅如此,他还是至今第三名因极右翼思想激进化的新加坡年轻人。

内政部长兼律政部长尚穆根2月11日在出席大宝森节活动后接受媒体访问时说,自我激进化人士越来越多的趋势令人担忧,但新加坡的情况不像其他国家那么严重,内安局有能力防患于未然,及早制止这类行动。

通过网络和社交媒体传播的极端主义内容不仅容易获取,还常常难以监管。(示意图)

信息泛滥的年代,极端思想无孔不入。新加坡作为开放社会,国人能接触到各种信息,黄种人对鼓吹白人优越主义的极右翼思想深信不疑这种看似荒唐的事情也会发生。

说“看似”荒唐,是因为非白种人拥护白人优越主义在西方国家也有类似案例。南洋理工大学拉惹勒南国际研究院院长古玛(Kumar Ramakrishna)教授在2024年1月发表的一篇评论中指出,青少年的认知发展落后于情感的发展,经常想在复杂的课题找出绝对的对错,因此容易受极右翼思想这种黑白二分的世界观左右。

此外,装睡的人是叫不醒的,自我激进化者如果善于掩盖行踪,可没有那么容易被发现。

以接获限制令的哈米扎为例,她因担心遭谴责,故意对家人隐瞒自己对“抵抗轴心”(Axis of Resistance,简称AOR)及暴力行动的狂热,因此连家人都不知情。

没有人会质疑内安局的能力,但在这样的大环境下,内安局再出色,也难免百密一疏,或是鞭长莫及。因此,恐怖事件总有一天会在新加坡发生。

我们当然不能因此认为“该发生的事情总会发生”而放松警惕,只是恐怖事件既然如同全国保家安民计划(SGSecure)早期的标语说的那样,“不是万一,而是何时(Not if, but when)”,那么与其追逐不可能的完美,倒不如着重帮助新加坡人做好准备,除了事发时清楚知道如何反应,更重要的是事后如何保持团结,不让外来因素撕裂新加坡得来不易的社会和谐。

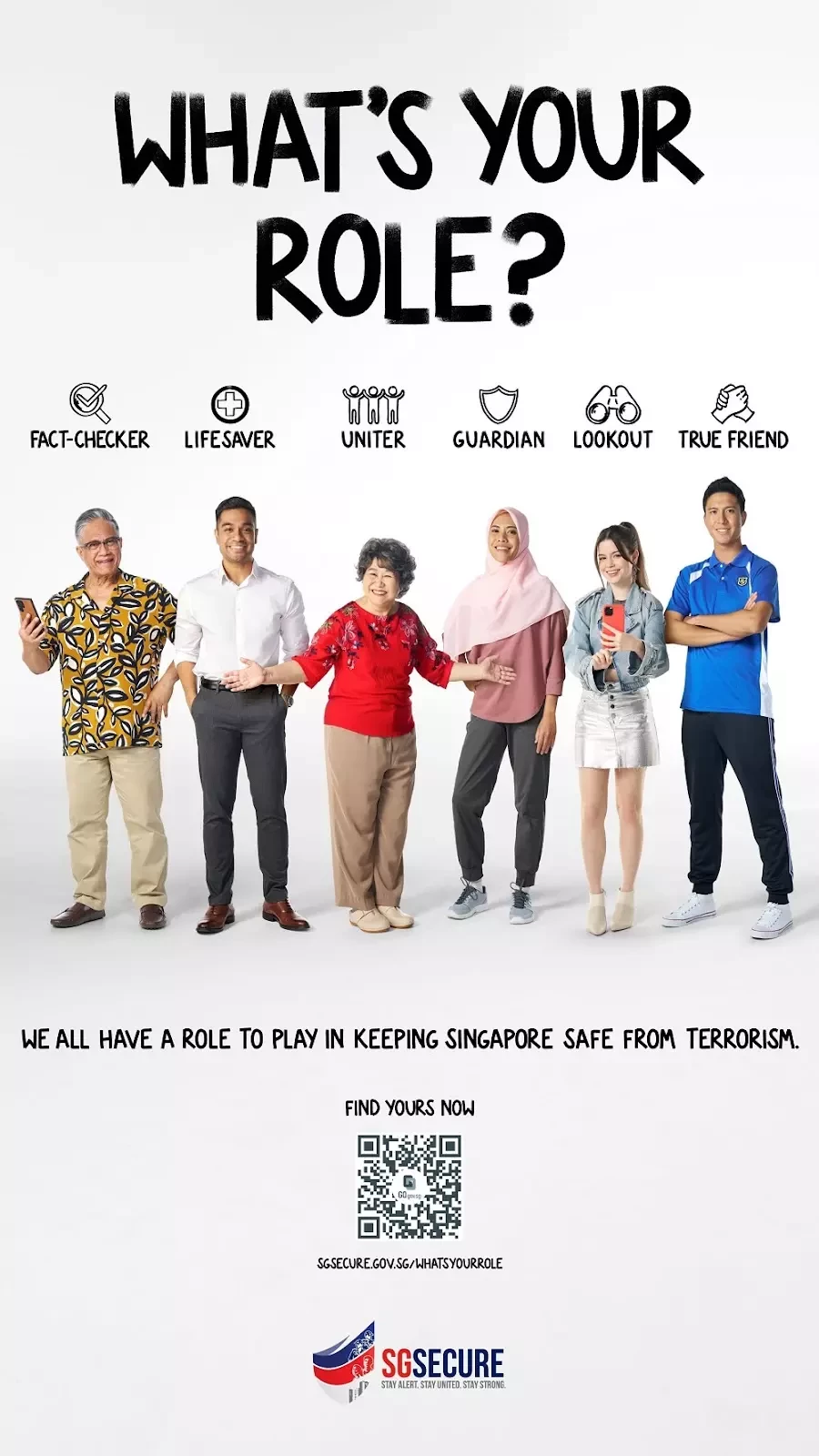

当局显然早已意识到这点,因此在2023年为全国保家安民计划定下新标语“你扮演什么角色?(What’s your role?)”,介绍人们在维护新加坡安全方面可扮演的角色,如关心可能自我激进化的“朋友”、阻止假消息散播的“确认者”、在需要时成为发挥紧急应对能力的“救援者”等。

全国保家安民计划新标语“你扮演什么角色?”宣传海报。(取自内政部网站)

如果有一天,我们不希望发生的事情还是发生了,新加坡最需要的,是理智的头脑和冷静的声音,提醒彼此不要被一时的愤怒或怨恨冲昏了头而互相猜疑,甚至反目。

内政部2月11日发表的《2024年安全与安保形势概况》引述一项关于全国保家安民计划的调查称,90%受访者相信,新加坡若发生恐怖袭击,所有新加坡人会不分种族、宗教,保持团结;93%受访者愿意帮助遭恐怖袭击影响的新加坡人,74%也相信,若他们成为受害者,会有邻居伸出援手。

我们当然不希望真正能验证这两个数字的那一天来临,但在那之前,不妨问问自己:我能扮演什么角色?