新加坡的社区病例仅用了1周就轻松上了一个台阶,稳在了500例以上。

因为最近疑似有新加坡输入病例导致国内疫情,昨天中国驻新加坡大使馆发文提醒大家“审慎做出赴新决定”。

新加坡随着病例激增,重症患者也增加了,专家终于松口靠疫苗无法群体免疫!

接下来该怎么办?不封城,可能在“赌”这件事!

几大信号显示 新加坡可能不会封城

大家慢慢也感觉到,当局暂时没有想要“封城”或者出更严厉措施的意思。

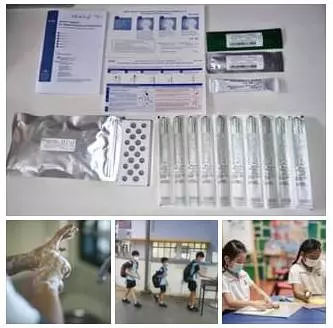

信号1:不停课,给每个学生发3支检测仪

新加坡中小学第四学期如期开学了,很多网友请愿的居家学习没有实现。

来源:todayonline

网友请愿(图源:change.org)

这波疫情激增,大家最关心的就是没有接种疫苗的12岁以下学生。

新加坡先后有PCF Sparkletots Braddell Heights(布莱德岭)幼儿园学生间传播,还有其他中小学有零星病例。

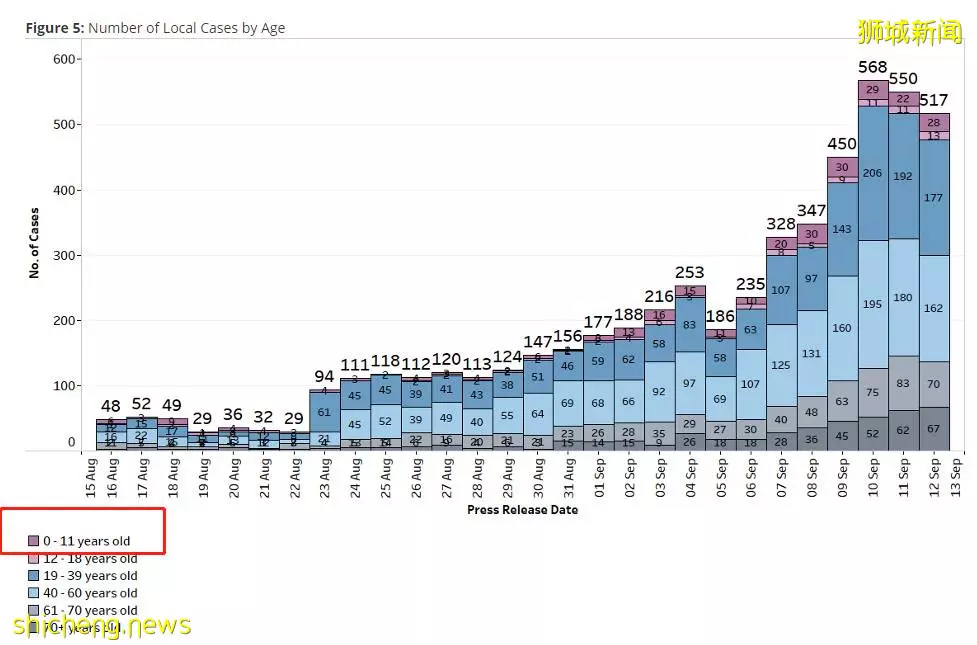

在新版的病例统计中,我们可以清晰地看到有多少儿童确诊和住院

每日新增病例

深紫色为0-11岁儿童

最近一周(9月5日至9月12日)共有153名12岁以下儿童感染。

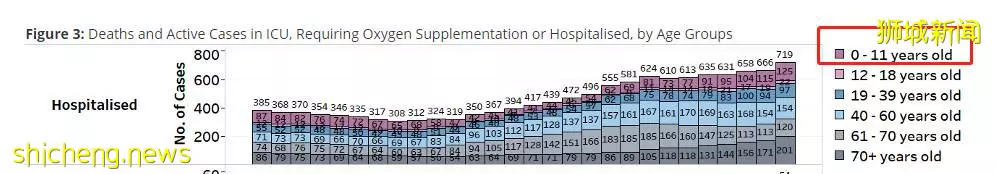

每日正在住院中的病例

深紫色为0-11岁儿童

而截至9月12日,共有125名12岁以下儿童住院中。

尽管情况如此严峻,学校今天还是开学了。

采取的额外措施只是给每个小学生发3支自助检测仪,以便及早发现感染及早隔离。

信号2:措施多为“建议性”,周末街上人多

上周新加坡出了一波防疫政策,但是多为建议性质,细想之下根本不算收紧。

例如“强烈建议”每天只进行一次社交,但针对堂食、商场、景点并未做出实质性的人数限制。

工作场合不允许社交聚会,但没有再建议居家办公。

所以刚刚过去的周末,新加坡街上还是人挤人……

巴士站是这样的

地铁车厢里是这样的

(以上图源:FB网友)

地铁站是这样的

进商场的人流都排起了队

(以上图源:tiktok网友)

信号3:疫苗旅游通道开启,不少人出国旅游

在社区病例激增的情况下,原先计划好的疫苗旅游通道还是开启了。

德国、文莱打完疫苗的人到新加坡检测阴性就免隔离活动~

同样的,打完疫苗的新加坡居民也可以去对方国家旅游。

你肯定想:这都什么时候了还旅游?结果前往德国的旅游配套大受欢迎!

(截图:8频道)

其中受访旅行社说,他们推出德国13天浪漫游配套,三个星期以来接获200多个询问。

最快在10月底将带团出发。

虽然两国疫情都不算太好,但大多数的顾客表示不会因为疫情波动而更改行程,因为他们已经心里有数。

以上种种,都让人感觉新加坡“封城”是遥远事情,在目前看来几乎不可能。

不过最近疫苗的预期效果发生了变化,来看看专家怎么说。

“因为不能通过疫苗群体免疫 所以要把新冠当流感”

回想起一年之前,大家都把结束全球新冠大流行的希望放在疫苗上,如今希望原来越渺茫。

很早普及疫苗的国家如以色列,疫情未见明显好转,已经开始准备接种第四剂。

图源:Business Insider

而前两天,9月10日,世卫组织欧洲区负责人接受采访说, 对疫苗结束新冠大流行的能力感到悲观,因为新的变种使群体免疫希望破灭。

(图源:海峡时报)

最近,新加坡的专家也终于松口,承认在德尔塔面前疫苗没有预期效果。

卫生部的几位专家发表了一篇名为《与冠病共存—探索前路》的文章在新加坡医学专科学院8月份的医学期刊“Annals”(《年鉴》)

(图源:pubmed)

其中首先提到疫苗的效果问题。

早期模拟和研究显示,如果病毒基本传染数(R0)为2.5,70%的疫苗覆蓋率和75%效能预防流行病和后续传播。

后来德尔塔变种毒株的复制力比贝塔毒株高出60%,疫苗覆蓋率得高达78%、甚至83%才能群体免疫 再后来,辉瑞疫苗对德尔塔变种毒株的效能降低,对有症状冠病的效能只有79%。

在不断调整数据之后,专家们判断,通过疫苗达到群体免疫已不可能。

(图源:雅虎新闻)

接下来新加坡怎么办呢? 明知道不能全部希望寄托于疫苗,但新加坡的与冠病共存就像射出的箭,似乎没有回头路。

一位专家说:

“正是因为我们无法取得群体免疫,才要计划把病毒当成地方性流行病。”

但他也补充,疫苗还是很重要防疫工具,但不是唯一工具。

图源:Nikkei Asia

在上述的《与冠病共存—探索前路》文章里专家建议,要迈向共存,应该分阶段逐步放宽防疫措施。

新加坡的防疫分为三类:

边境管制 / 针对病患的措施 / 针对社区的措施

措施又分为三个阶段:

大流行状态 / 过渡状态 / 地方性流行病状态

新加坡现在显然处于过渡状态,和一些欧美国家不同,新加坡认为即使新冠成为地方性流行病, 对于那些高风险场合和弱势群体,则应该保留积极检测,以及例如戴口罩的防疫措施。

(图源:海峡时报)

很多人看到新加坡还在提开放,只做较低程度的防疫,心都凉了。

其实目前新加坡还在看、还在观察,特别是接下来两周的走势。

会像英国、还是以色列?

新加坡怎么做全看重症数

新加坡曾称自己是中庸,摸索出自己的道路,既不学欧美完全解封,也不学一些国家清零。

但是大家感觉在很多开放的政策上,都借鉴了英国。

在预估感染峰值和医疗资源承受力上,也一定会参考英国的情况和其他国家的情况。

(图源:CNA)

在9月10日的记者会上,卫生部医药服务总监麦锡威副教授就举了英国和以色列的例子。

这两个高接种率的国家在病例增加之后,奇怪地呈现了不一样的情况:

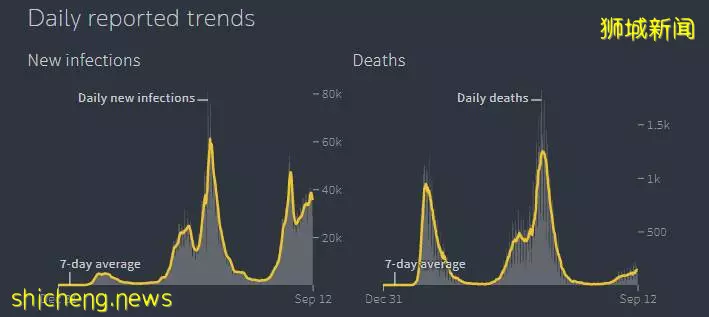

1)英国在解除防疫措施后,社区病例随之增加,但加护病房的患者与死亡病例并未相应提高。

英国的感染和死亡数据

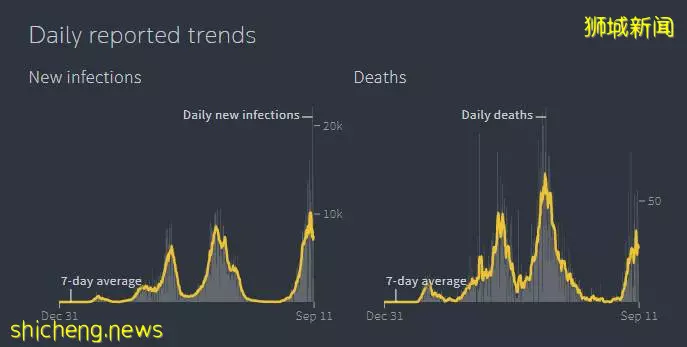

2)以色列的情况相反,社区病例一增加,送入加护病房的患者也增加了。

以色列的感染和死亡数据 (图源:路透社)

麦锡威副教授这两个例子,言外之意,新加坡有可能“幸运的”像英国一样,病例涨但ICU重症并没增加。

也可能“不幸的”像以色列那样,但是现在还看不出来。