如果不是陈嘉庚推动新加坡乃至东南亚的教育,如果不是陈嘉庚对新加坡华人社会做出根本的改革,如果不是陈嘉庚为国为民的精神感染了一代又一代的新加坡人,新加坡或许不会是今天这个样。

如果不是陈嘉庚在中国推动厦大、集大以及各中小学和职业学校的设立,如果不是陈嘉庚领导3000万华侨支援抗日,并发动3200名南侨机工打通滇缅公路后方大动脉,中国或许不会是今天这个样。

在新加坡,既有地铁站以他命名,钞票上又有他肖像的,大概仅此一人。

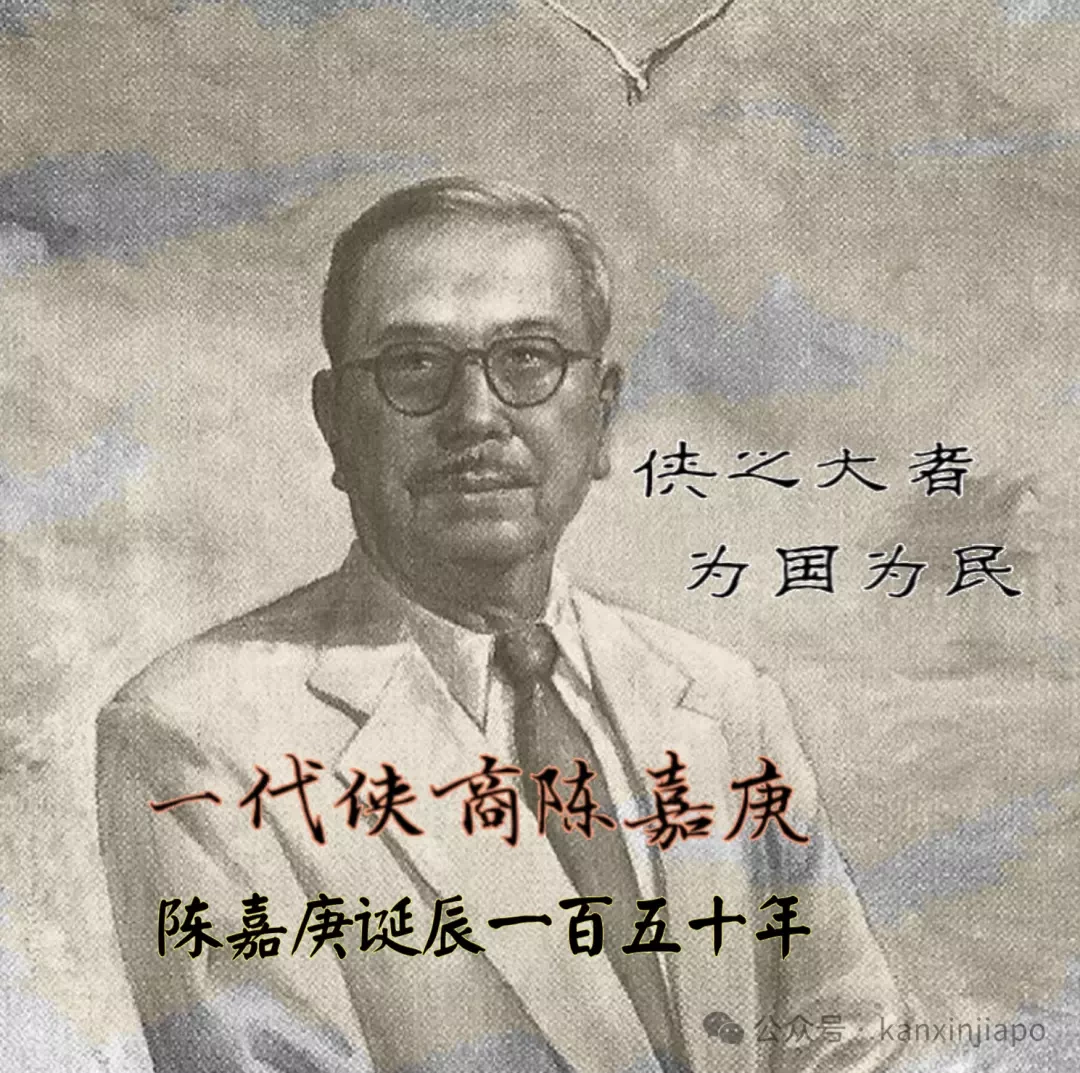

他,就是陈嘉庚。

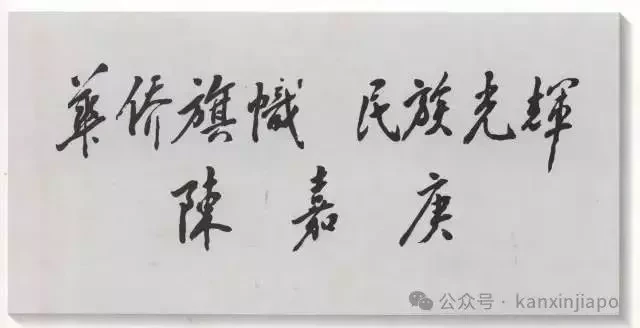

在新加坡,陈嘉庚占有独特的历史地位。他既是成功的实业家,也是华社首领和社会活动家,同时又是杰出的慈善家和教育思想家;在中国,他被誉为“华侨旗帜,民族光辉”。

李显龙总理曾评价:“(陈嘉庚等)先驱们协力贡献,为新加坡奠下了稳固的基础。”

一个人,对人类的某个领域做出空前贡献,就足以载入史册。而陈嘉庚,在开创教育、改革华社、改良习俗、救国助民等多个领域,都做出卓越贡献。

更为难得的是,他的思想领时代之先,创建了许多制度,开创了一代新风。这些思想和制度,在今天看来天经地义,但放在一百年前,如果没有超前的远见和超强的领导力,知难,行亦难。

但,陈嘉庚做到了。

引领全球化风潮

1874年,正值同治、光绪之交;清朝积弱,政治腐败,经济艰难。10月21日,陈嘉庚生于福建省同安县集美社。

陈嘉庚17岁背井离乡,移居新加坡,在父亲陈杞柏的顺安米店工作。后来,米店生意失败,陈嘉庚1905年开始创业。先后开设新利川黄梨厂、谦益号米店,还经营航运、冰糖、肥皂、药品、皮革等等十余种产业。

他也跟余东旋大力发展橡胶种植事业,开设橡胶制造厂,生产胶鞋、轮胎等,被誉为新马“橡胶王国”的四大开拓者之一。

1914年,第一次世界大战爆发,陈嘉庚一跃而成为东南亚华社中少数资本家之一。到了1923年到1925年,陈嘉庚公司进入鼎盛时期,雇用员工数万人,在香港及中国大陆还拥有许多企业,经济实力在东南亚首屈一指。

如果说陈嘉庚是在那个年代引导全球化、体现全球化精髓的南洋华侨创业先锋,应该不为过。

成也萧何,败也萧何。陈嘉庚的商业王国,既起于全球化,也塌于全球化。

1925年以后,由于橡胶业竞争激烈,胶价下跌、财政周转不灵、银行借贷过多以及银行利息过重,陈嘉庚公司经济实力开始走下坡。1928年陈嘉庚橡胶产品工厂大火,烧去他毕生事业的半壁江山,损失惨重。

到了1929年,世界经济大萧条开始形成。陈嘉庚公司靠的是国际市场,面对美国汽车业减产、日本公司竞争的双重打击。再加上陈嘉庚向银行举债办学,利息越滚越大,负担越来越重。1929年经济大萧条和商业竞争导致他的企业走下坡,拖欠银行的贷款多达1000万叻币,陈嘉庚公司最终宣告收盘。1934年2月,陈嘉庚把公司及所属的各工厂全部关闭。

尽管生意最终失败,但是,陈嘉庚的创业精神和建立的商业王国,仍是很多人学习、观摩的榜样。

开创教育新局面

著名教育家黄炎培曾经感慨:“发了财的人,而肯全拿出来的人,只有陈先生。”

陈嘉庚坚信教育能改变命运。他在给集美学校的一封信中写道:“教育不振则实业不兴,国民之生计日绌”。他认为,“华人要摆脱贫困与无知,关键是兴办现代教育”。

陈嘉庚认为,“金钱如肥料,散播才有用”,于是,他拿出全副身家来办学,“自民国初年,已准备将财产捐出”,在新马和福建创办学校,振兴教育。

1913年,陈嘉庚在家乡集美创办小学。1918年又创办师范学校,并设立中学,附设男女小学和幼儿园。后来继续在集美开办水产航海学校、商业学校、农林学校、幼儿师范等,同时也设立了科学馆、图书馆和医院等,使集美成为了系统完整的学村。

(今天的厦门大学)

(2023年,新加坡厦门公会主办”闽南文化在新加坡“国际论坛,厦门大学教授曾玲、蓝伟光博士等多名厦大校友参与讨论)

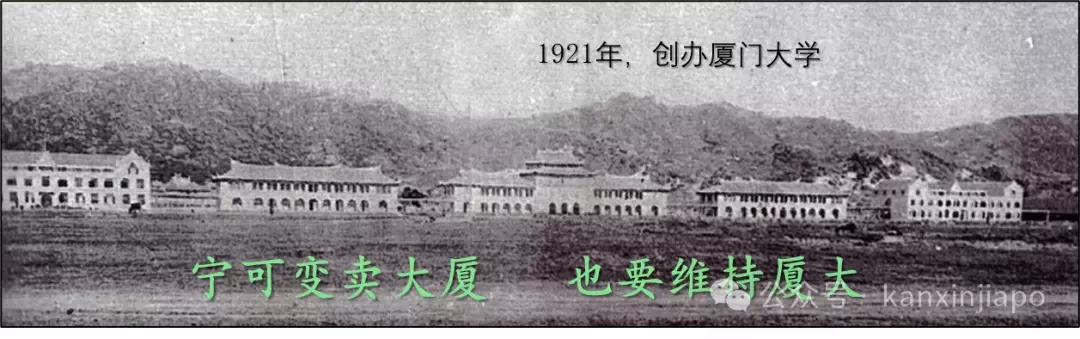

1921年,陈嘉庚投资100万元创办厦门大学,这是他在中国办学的高峰。所有办学费用由他一人承担,包括大学的经营费用300万元。

即便在公司盛极而衰之时,陈嘉庚仍千方百计维持集美、厦大两校的经费。仅仅厦大,一年经费就需要25万。陈嘉庚“宁可变卖大厦,也要维持厦大”,卖了自己的三座大厦,作为维持厦大的经费。他甚至举债办学,以致利息负担过重,终究压垮了他的商业王国。

(2019年,华中举行百年校庆活动)

为了开办新加坡的第一所华文中学,陈嘉庚“招多位侨领,募款五六十万元,从上海聘请校长教师”,终于在1919年创办新加坡南洋华侨中学。华中是当时南洋华侨的最高学府,也是新马华校发展的里程碑,标志着新马华文教育从初等教育成功跨入了中等教育的阶段。

从1923年到1927年,华中均由陈嘉庚担任总理,在此期间,学校经常费与设备费不敷约有10万元之多,均由他一人担负。

(2024年5月6日,华中高中部双文化学生进行以福建省金门县为主题的跨学科项目化学习成果汇报)

从1907年至1947年的40年间,陈嘉庚在新加坡领导或参与创办了多所学校,包括福建会馆的道南、爱同、崇福、南侨女中,以及南洋师范、水产航海学校等。他是第一个倡议办女子师范学校的企业家。

陈嘉庚认为“祖国当局, 无论走哪条路, 亦须保留我国文化, 乃能维持民族精神”,因此,他极力倡导华文教育。1918年,有教会人士向陈嘉庚募款拟创办星洲大学,他愿捐款10万元,条件是“该大学须兼教中文科”。后来,这所大学未能成立,得到陈嘉庚的同意之后,把他已捐出的三万元转赠于英华中学,作为该校的理化基金。

陈嘉庚也推动新加坡英文教育发展。1929年,他慨捐一万元,作为莱佛士学院的成立基金。莱佛士学院几经变动,成了今天的新加坡国立大学。

陈嘉庚对教育的贡献不仅在自己一人的投入,更重要的,他对教育的热心和奉献感染了、启发了、影响了南洋社会。在他的影响下,南洋各地雨后春笋般出现华文学校。到了第二次世界大战之前,南洋各地有3000多所华校,在校学生达40万人。

1955年陈六使发动华社之力创办大中华区之外的第一所中文大学——南洋大学;之后许多华社领袖对教育奉献甚大,包括黄祖耀、蔡天宝、陈奕福、梁佳吉等。这一切,应记陈嘉庚启迪之功。

改革华社破旧规

陈嘉庚对新加坡华社的一大贡献是改革华社陈规,建立新制度。

1923年,陈嘉庚当选怡和轩俱乐部总理。翌年,他颁布新章程,规定董事任期为一年,正副总理连任不得超过三年,会员有选举权;废除帮派,吸收各籍贯人士入会,甚至鼓励非闽籍的其他侨领进入怡和轩成为董事或总理。后来两度接任怡和轩总理之位的,就是汕头澄海籍的林义顺。

另一方面,陈嘉庚对福建会馆也进行改革。改组后的福建会馆大力促进教育事业,并引进现代民主组织原则,会员享有选举权和被选举权,采取公开的民主选举选出会馆管理层。自此,福建会馆从传统的宗庙组织天福宫,转化为现代化的正式社团;新加坡闽人最高社团也由马六甲侨生集团领导的时代,转为由中国南来移民集团主导的时代。

那个年代,民主思想萌芽不久,陈嘉庚以此改革怡和轩和福建会馆,具有划时代之意义。

陈嘉庚任福建会馆主席凡二十年,至1949年为止。在他领导下,福建会馆吸收了不少杰出闽侨,成为他最得力的合作者与支持者。这些人很多至今仍都是响当当的人物,包括陈楚楠、林文庆、叶玉堆、陈六使、李光前、黄奕欢、洪丝丝、胡愈之、张楚琨等。有了这么强大的团队,陈嘉庚“得以利用闽帮的物力、财力与智力来推动各种政治与社会事业”。福建会馆面貌一新。

改良社会树新风

陈嘉庚主政怡和轩和福建会馆期间,大力改革华族社会陋俗。

接手怡和轩之后,陈嘉庚设定新规矩,包括禁抽大烟、设图书馆、晚宴准时入席、宴会使用公匙公筷;特别强调,如果会员请洋人参加宴会,“会友或来宾概不得招妓陪客,以保国体”。

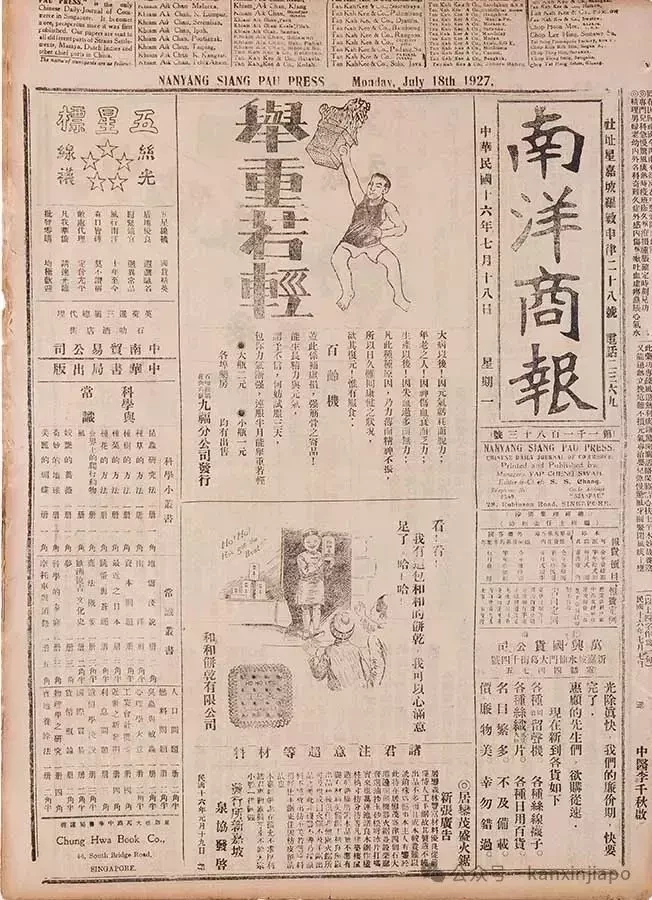

陈嘉庚以办报为手段,团结民众,并鼓励阅读风气。1923年,他创办的《南洋商报》曾呼吁抵制日货,在华社发生很大的影响。

陈嘉庚改良社会的另一个方式是提倡卫生。他主张住屋应多设窗户,以便空气流通,阳光充足。他也建议改造厕池,令蚊虫不生,此外,陈嘉庚还强调运动洗澡为健身之术。

在慈善方面,陈嘉庚对中国和新加坡的灾祸慷慨捐资甚多,包括1906年11月的江苏洪灾、1918年的潮汕地震、1920年的威海饥荒、1922年的潮汕风灾、1929年的陕西和甘肃旱灾、1935年的新加坡河水山大火等等。

陈嘉庚认为,募捐一定要有人带头并多捐,这样才能募集到较多善款,因此,自己通常带头捐出巨款。1928年,济南惨案发生之后,陈嘉庚担任新加坡山东惨祸筹赈会主席。在筹赈会指挥下,新加坡华社打破帮派观念,为中国的抗日救亡做出了贡献。1935年,中国十一省发生了严重水灾,陈嘉庚担任华侨筹赈祖国水灾会会长,动员华侨为国内灾民捐款。