如果不是陳嘉庚推動新加坡乃至東南亞的教育,如果不是陳嘉庚對新加坡華人社會做出根本的改革,如果不是陳嘉庚為國為民的精神感染了一代又一代的新加坡人,新加坡或許不會是今天這個樣。

如果不是陳嘉庚在中國推動廈大、集大以及各中小學和職業學校的設立,如果不是陳嘉庚領導3000萬華僑支援抗日,並發動3200名南僑機工打通滇緬公路後方大動脈,中國或許不會是今天這個樣。

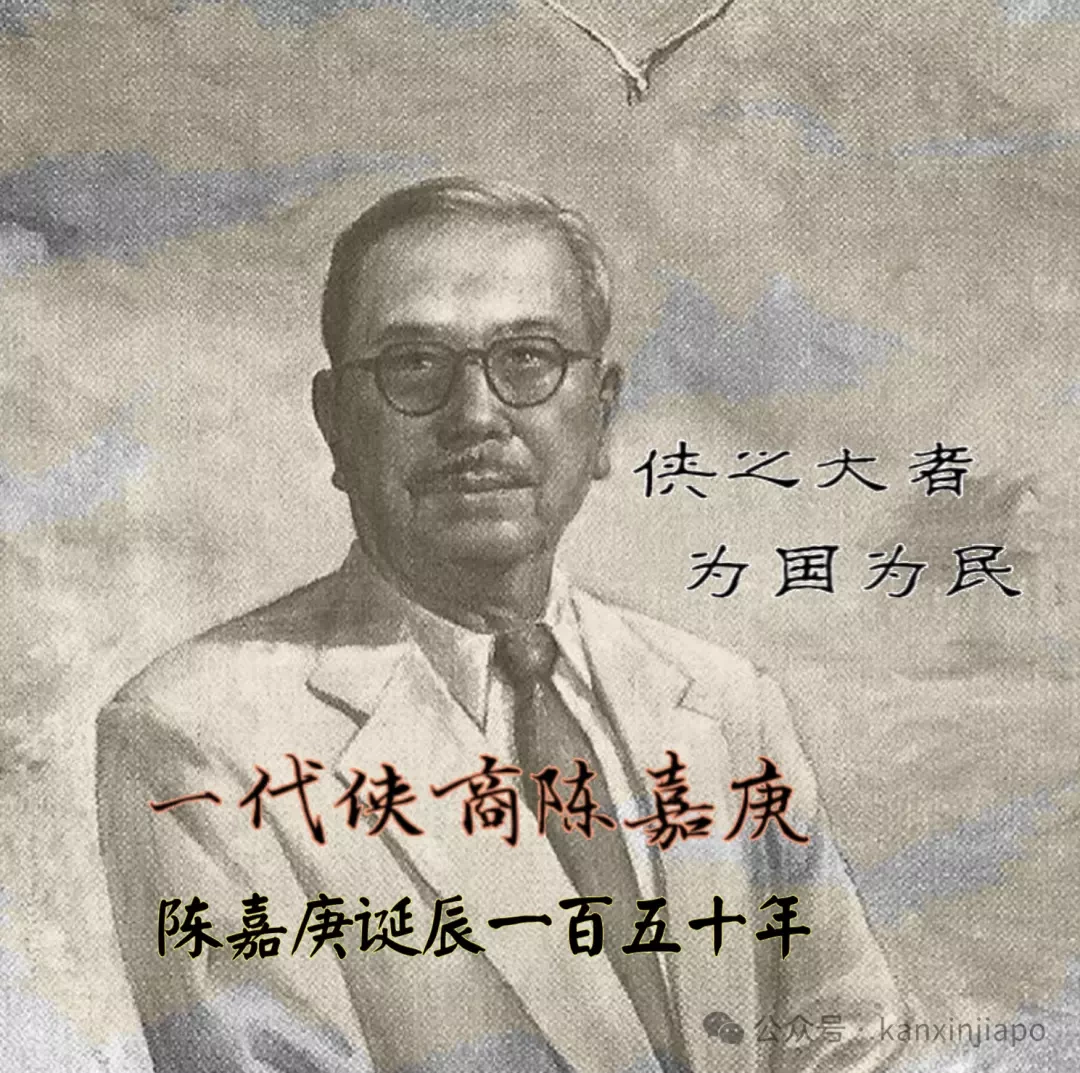

在新加坡,既有地鐵站以他命名,鈔票上又有他肖像的,大概僅此一人。

他,就是陳嘉庚。

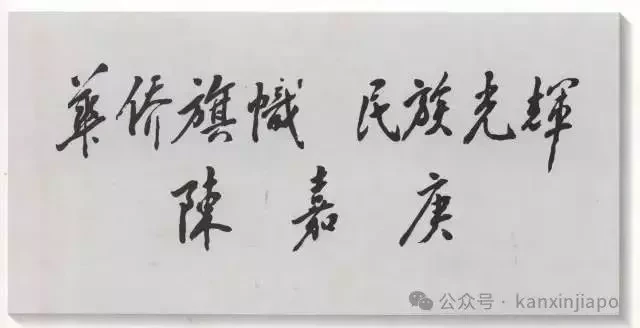

在新加坡,陳嘉庚占有獨特的歷史地位。他既是成功的實業家,也是華社首領和社會活動家,同時又是傑出的慈善家和教育思想家;在中國,他被譽為「華僑旗幟,民族光輝」。

李顯龍總理曾評價:「(陳嘉庚等)先驅們協力貢獻,為新加坡奠下了穩固的基礎。」

一個人,對人類的某個領域做出空前貢獻,就足以載入史冊。而陳嘉庚,在開創教育、改革華社、改良習俗、救國助民等多個領域,都做出卓越貢獻。

更為難得的是,他的思想領時代之先,創建了許多制度,開創了一代新風。這些思想和制度,在今天看來天經地義,但放在一百年前,如果沒有超前的遠見和超強的領導力,知難,行亦難。

但,陳嘉庚做到了。

引領全球化風潮

1874年,正值同治、光緒之交;清朝積弱,政治腐敗,經濟艱難。10月21日,陳嘉庚生於福建省同安縣集美社。

陳嘉庚17歲背井離鄉,移居新加坡,在父親陳杞柏的順安米店工作。後來,米店生意失敗,陳嘉庚1905年開始創業。先後開設新利川黃梨廠、謙益號米店,還經營航運、冰糖、肥皂、藥品、皮革等等十餘種產業。

他也跟余東旋大力發展橡膠種植事業,開設橡膠製造廠,生產膠鞋、輪胎等,被譽為新馬「橡膠王國」的四大開拓者之一。

1914年,第一次世界大戰爆發,陳嘉庚一躍而成為東南亞華社中少數資本家之一。到了1923年到1925年,陳嘉庚公司進入鼎盛時期,雇用員工數萬人,在香港及中國大陸還擁有許多企業,經濟實力在東南亞首屈一指。

如果說陳嘉庚是在那個年代引導全球化、體現全球化精髓的南洋華僑創業先鋒,應該不為過。

成也蕭何,敗也蕭何。陳嘉庚的商業王國,既起於全球化,也塌於全球化。

1925年以後,由於橡膠業競爭激烈,膠價下跌、財政周轉不靈、銀行借貸過多以及銀行利息過重,陳嘉庚公司經濟實力開始走下坡。1928年陳嘉庚橡膠產品工廠大火,燒去他畢生事業的半壁江山,損失慘重。

到了1929年,世界經濟大蕭條開始形成。陳嘉庚公司靠的是國際市場,面對美國汽車業減產、日本公司競爭的雙重打擊。再加上陳嘉庚向銀行舉債辦學,利息越滾越大,負擔越來越重。1929年經濟大蕭條和商業競爭導致他的企業走下坡,拖欠銀行的貸款多達1000萬叻幣,陳嘉庚公司最終宣告收盤。1934年2月,陳嘉庚把公司及所屬的各工廠全部關閉。

儘管生意最終失敗,但是,陳嘉庚的創業精神和建立的商業王國,仍是很多人學習、觀摩的榜樣。

開創教育新局面

著名教育家黃炎培曾經感慨:「發了財的人,而肯全拿出來的人,只有陳先生。」

陳嘉庚堅信教育能改變命運。他在給集美學校的一封信中寫道:「教育不振則實業不興,國民之生計日絀」。他認為,「華人要擺脫貧困與無知,關鍵是興辦現代教育」。

陳嘉庚認為,「金錢如肥料,散播才有用」,於是,他拿出全副身家來辦學,「自民國初年,已準備將財產捐出」,在新馬和福建創辦學校,振興教育。

1913年,陳嘉庚在家鄉集美創辦小學。1918年又創辦師範學校,並設立中學,附設男女小學和幼兒園。後來繼續在集美開辦水產航海學校、商業學校、農林學校、幼兒師範等,同時也設立了科學館、圖書館和醫院等,使集美成為了系統完整的學村。

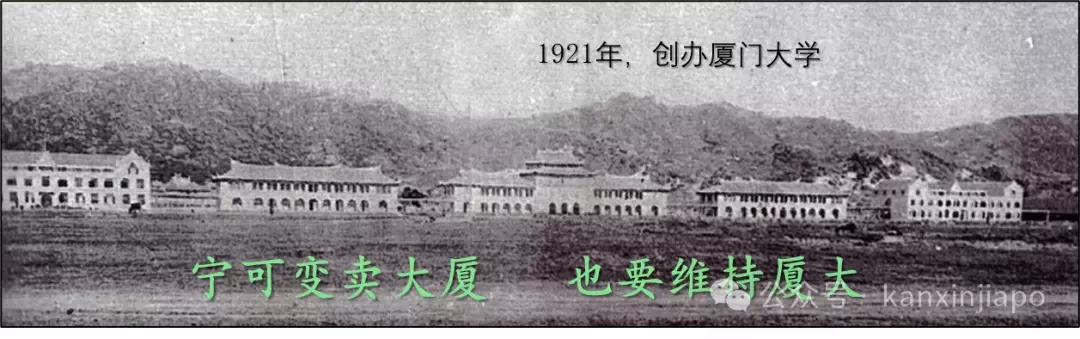

(今天的廈門大學)

(2023年,新加坡廈門公會主辦」閩南文化在新加坡「國際論壇,廈門大學教授曾玲、藍偉光博士等多名廈大校友參與討論)

1921年,陳嘉庚投資100萬元創辦廈門大學,這是他在中國辦學的高峰。所有辦學費用由他一人承擔,包括大學的經營費用300萬元。

即便在公司盛極而衰之時,陳嘉庚仍千方百計維持集美、廈大兩校的經費。僅僅廈大,一年經費就需要25萬。陳嘉庚「寧可變賣大廈,也要維持廈大」,賣了自己的三座大廈,作為維持廈大的經費。他甚至舉債辦學,以致利息負擔過重,終究壓垮了他的商業王國。

(2019年,華中舉行百年校慶活動)

為了開辦新加坡的第一所華文中學,陳嘉庚「招多位僑領,募款五六十萬元,從上海聘請校長教師」,終於在1919年創辦新加坡南洋華僑中學。華中是當時南洋華僑的最高學府,也是新馬華校發展的里程碑,標誌著新馬華文教育從初等教育成功跨入了中等教育的階段。

從1923年到1927年,華中均由陳嘉庚擔任總理,在此期間,學校經常費與設備費不敷約有10萬元之多,均由他一人擔負。

(2024年5月6日,華中高中部雙文化學生進行以福建省金門縣為主題的跨學科項目化學習成果彙報)

從1907年至1947年的40年間,陳嘉庚在新加坡領導或參與創辦了多所學校,包括福建會館的道南、愛同、崇福、南僑女中,以及南洋師範、水產航海學校等。他是第一個倡議辦女子師範學校的企業家。

陳嘉庚認為「祖國當局, 無論走哪條路, 亦須保留我國文化, 乃能維持民族精神」,因此,他極力倡導華文教育。1918年,有教會人士向陳嘉庚募款擬創辦星洲大學,他願捐款10萬元,條件是「該大學須兼教中文科」。後來,這所大學未能成立,得到陳嘉庚的同意之後,把他已捐出的三萬元轉贈於英華中學,作為該校的理化基金。

陳嘉庚也推動新加坡英文教育發展。1929年,他慨捐一萬元,作為萊佛士學院的成立基金。萊佛士學院幾經變動,成了今天的新加坡國立大學。

陳嘉庚對教育的貢獻不僅在自己一人的投入,更重要的,他對教育的熱心和奉獻感染了、啟發了、影響了南洋社會。在他的影響下,南洋各地雨後春筍般出現華文學校。到了第二次世界大戰之前,南洋各地有3000多所華校,在校學生達40萬人。

1955年陳六使發動華社之力創辦大中華區之外的第一所中文大學——南洋大學;之後許多華社領袖對教育奉獻甚大,包括黃祖耀、蔡天寶、陳奕福、梁佳吉等。這一切,應記陳嘉庚啟迪之功。

改革華社破舊規

陳嘉庚對新加坡華社的一大貢獻是改革華社陳規,建立新制度。

1923年,陳嘉庚當選怡和軒俱樂部總理。翌年,他頒布新章程,規定董事任期為一年,正副總理連任不得超過三年,會員有選舉權;廢除幫派,吸收各籍貫人士入會,甚至鼓勵非閩籍的其他僑領進入怡和軒成為董事或總理。後來兩度接任怡和軒總理之位的,就是汕頭澄海籍的林義順。

另一方面,陳嘉庚對福建會館也進行改革。改組後的福建會館大力促進教育事業,並引進現代民主組織原則,會員享有選舉權和被選舉權,採取公開的民主選舉選出會館管理層。自此,福建會館從傳統的宗廟組織天福宮,轉化為現代化的正式社團;新加坡閩人最高社團也由馬六甲僑生集團領導的時代,轉為由中國南來移民集團主導的時代。

那個年代,民主思想萌芽不久,陳嘉庚以此改革怡和軒和福建會館,具有劃時代之意義。

陳嘉庚任福建會館主席凡二十年,至1949年為止。在他領導下,福建會館吸收了不少傑出閩僑,成為他最得力的合作者與支持者。這些人很多至今仍都是響噹噹的人物,包括陳楚楠、林文慶、葉玉堆、陳六使、李光前、黃奕歡、洪絲絲、胡愈之、張楚琨等。有了這麼強大的團隊,陳嘉庚「得以利用閩幫的物力、財力與智力來推動各種政治與社會事業」。福建會館面貌一新。

改良社會樹新風

陳嘉庚主政怡和軒和福建會館期間,大力改革華族社會陋俗。

接手怡和軒之後,陳嘉庚設定新規矩,包括禁抽大煙、設圖書館、晚宴準時入席、宴會使用公匙公筷;特彆強調,如果會員請洋人參加宴會,「會友或來賓概不得招妓陪客,以保國體」。

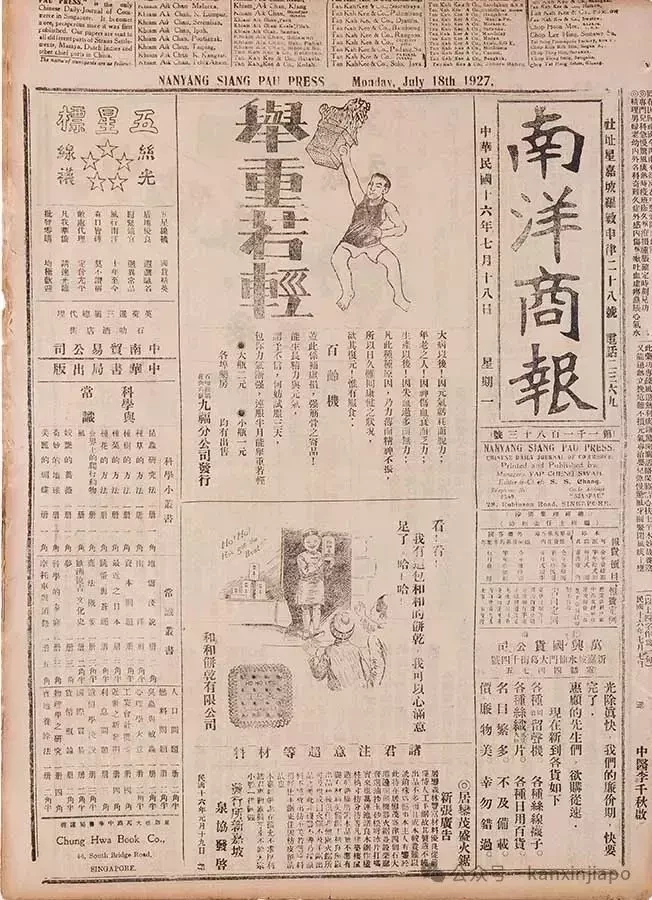

陳嘉庚以辦報為手段,團結民眾,並鼓勵閱讀風氣。1923年,他創辦的《南洋商報》曾呼籲抵制日貨,在華社發生很大的影響。

陳嘉庚改良社會的另一個方式是提倡衛生。他主張住屋應多設窗戶,以便空氣流通,陽光充足。他也建議改造廁池,令蚊蟲不生,此外,陳嘉庚還強調運動洗澡為健身之術。

在慈善方面,陳嘉庚對中國和新加坡的災禍慷慨捐資甚多,包括1906年11月的江蘇洪災、1918年的潮汕地震、1920年的威海饑荒、1922年的潮汕風災、1929年的陝西和甘肅旱災、1935年的新加坡河水山大火等等。

陳嘉庚認為,募捐一定要有人帶頭並多捐,這樣才能募集到較多善款,因此,自己通常帶頭捐出巨款。1928年,濟南慘案發生之後,陳嘉庚擔任新加坡山東慘禍籌賑會主席。在籌賑會指揮下,新加坡華社打破幫派觀念,為中國的抗日救亡做出了貢獻。1935年,中國十一省發生了嚴重水災,陳嘉庚擔任華僑籌賑祖國水災會會長,動員華僑為國內災民捐款。