1937年七七蘆溝橋事變後,陳嘉庚擔任星華籌賑會主席。根據英國官方估計,在陳嘉庚的號召下,星華籌賑會直接或間接發動了30萬華人參與或獻捐。1938年10月10日,東南亞各地的籌賑會在新加坡召開大會,成立南僑籌賑會,亦稱南僑總會,仍推舉陳嘉庚為主席。

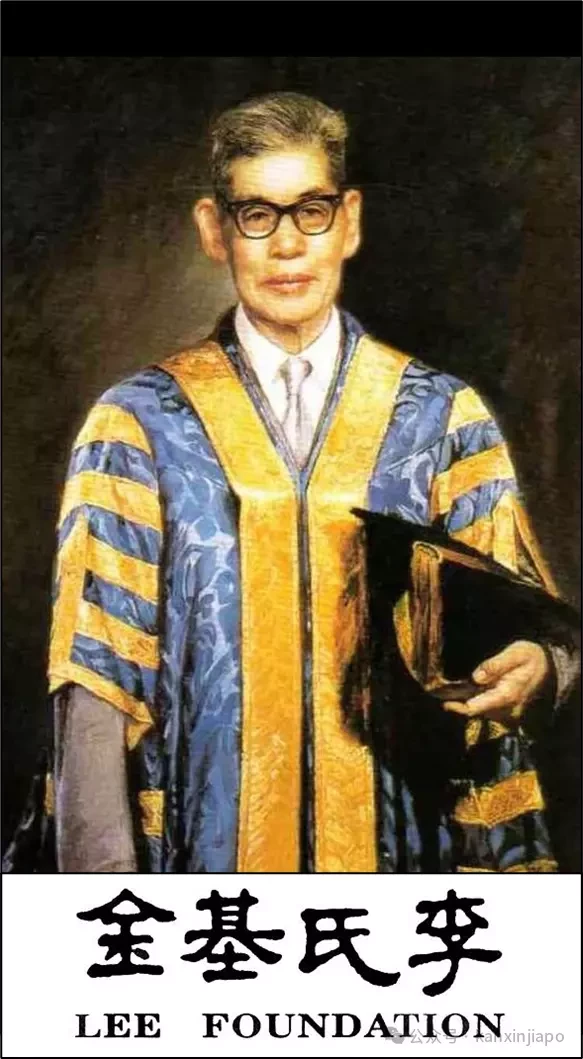

受到陳嘉庚的影響,他女婿李光前熱心公益,成了東南亞地區最偉大的慈善家之一。他所創辦的李氏基金,造福了千千萬萬人,至今如是。

赴湯蹈火勇擔當

隨著陳嘉庚社會地位的提高,他在政治上的參與也越來越深入。他勇敢擔當起政治義務,為國為民,赴湯蹈火。

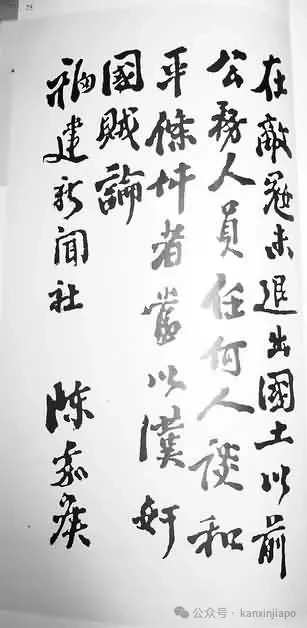

1938年,重慶舉辦國民參政會第二次大會。陳嘉庚雖未能出席,以電報提案,其中最著名者,即「日寇未退出我國土之前,凡公務員對任何人談和平條件,概以漢奸國賊論」。此言一出,以汪精衛為主的主和者偃旗息鼓。

1939年,抗日戰爭進入最黑暗的時刻,中國所有國際通道幾乎全被日寇封鎖,國外的所有戰略物資只能通過僻處大西南的滇緬公路運進來。但是,滇緬公路運輸急需司機和汽修人員。

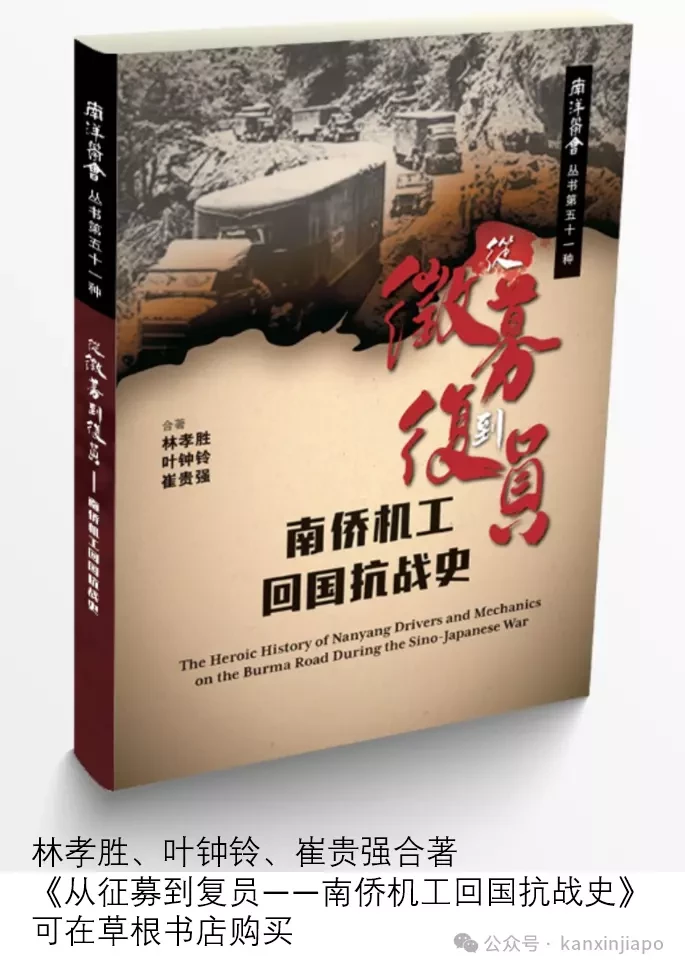

陳嘉庚振臂一呼,3200多名南僑機工,包括少數印度人和馬來人,果斷北上,填補司機和汽修人員的緊缺。抗戰勝利後,南僑機工只有千餘人返回南洋,犧牲慘重,貢獻巨大。南洋學會2023年出版《從徵募到復員——南僑機工回國抗戰史》一書,有較為詳細的記錄和論析。

1940年,陳嘉庚回中國慰勞抗戰將士和流離失所的百姓,在八個多月內考察了十五省。在閩視察途中,陳嘉庚耳聞目睹「統制運輸」之虐民,壟斷糧食、交通等業,民不聊生。陳嘉庚分別給蔣介石和福建省主席陳儀寫信,懇請迅速下令撤銷統制。

陳儀答覆:「戰爭時代運輸必須政府統制,此乃各國通例,唯不識政治之人故有反對。」 蔣介石則回電曰:「閩省田賦系中央意旨。閩事可電我知,切勿外揚。」

陳嘉庚失望之至,決心聯合全南洋閩僑的力量來改善閩政。1941年4月1日,他在新加坡召開南洋閩僑大會,300多個南洋各屬閩僑代表參加。大會擁護陳嘉庚改善閩政、建立新福建的主張,並要求罷免福建省主席陳儀。後來,又發生福州駐軍不戰而逃之事。同年9月,陳儀被撤職,返回重慶。

陳嘉庚也積極參與南洋議政。他主張馬來亞召集各黨派圓桌會議解決憲制問題,並主張華僑有選擇公民權的權利。他重申,華人應尊重馬來人的特殊地位和權益,更闡明新加坡和馬來亞不應分離,立法議員應民選等立場。

俠之大者,為國為民

1961年8月12日,陳嘉庚病逝於北京,享年87歲。他集政治、經濟、文化、教育和社會活動於一身,對新加坡、對中國都做出非常重大的貢獻。

金庸曾借小說人物郭靖的口說:「俠之大者,為國為民」。

此乃陳嘉庚一生之寫照。

陳嘉庚開創一代之新風;既有行善仗義、不畏霸權的俠骨丹心,又有敏銳獨到、長袖善舞的經商本領;以「一代俠商」四字概括其人其事,想來並不為過。

謹以此文,再次向陳嘉庚老先生致敬!

後記

今年是陳老誕辰一百五十周年。新加坡華社的不少機構,包括怡和軒俱樂部、華中董事部、陳嘉庚基金、陳嘉庚國際學會正在籌辦一系列活動,包括展覽、座談會等,一來向陳老致敬,表達感佩緬懷之情,二來啟迪後人,見賢思齊。

這些活動具體細節,臨近時將公布,敬請關注。

本文原題《俠之大者,為國為民——陳嘉庚誕辰一百五十周年紀念》,載於《怡和世紀》第52期

可前往草根書室、友聯書局、友誼書齋、新華文化、紀伊國屋書店購買,馬來西亞讀者可到吉隆坡學林書店垂詢

怡和世紀丨來源

怡和世紀丨圖源