过去40年,新加坡从零开始,成长为全球级别的生物医药中心。

截至2020年,已有包括葛兰素史克、默沙东、艾伯维、诺华、辉瑞、罗氏、赛诺菲、安进等在内的11间世界顶级的制药和生物技术公司在新加坡投资建设了超过25个大规模创新研究基地,研究方向包括临床科学、基因组学、生物工程、细胞生物学、医药生物学、生物成像及免疫学等前沿领域。

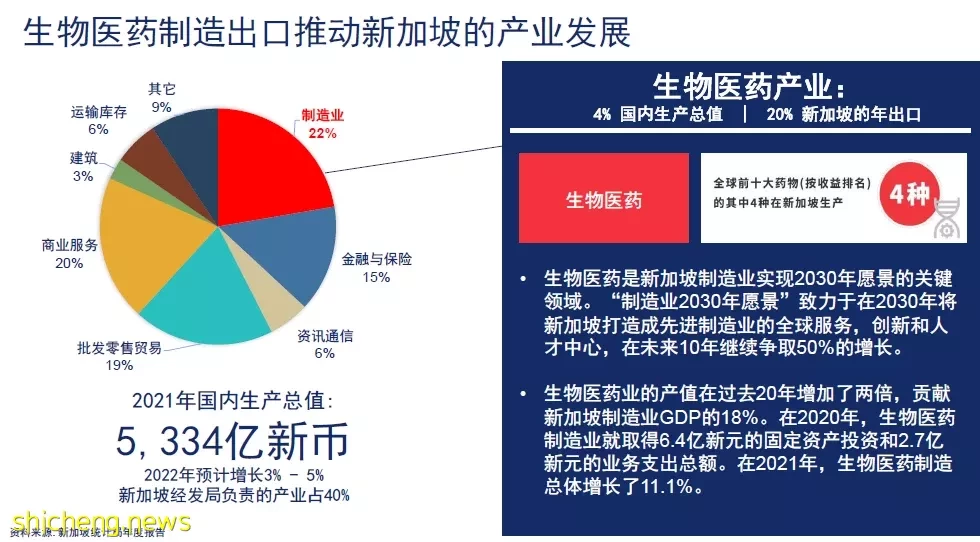

2021年,新加坡生物医药产业总值约为160亿美元,同比增长11.1%。除了增速快,生物医药产业的体量也足够大,2021年产业产值占新加坡国内生产总值的比率高达4%,是除电子业之外,新加坡最“吸金”的产业。

这样的成绩完全可以称得上是一个奇迹,尤其是在国土面积仅有719.1平方公里的城市级国家新加坡,上海都要比新加坡大9倍。 从0做到百亿美元级的市场体量,新加坡如何做到?

答案是:“聚焦工厂”创新模式。

生产和运营专家Wickham Skinner在1974年发表的一篇HBR文章中使用了“聚焦工厂”一词,用来描述将制造工作集中在几项任务上的好处。

“聚焦工厂”创新模式 = 明确的战略意图+基础设施+高密度的人才

明确的战略意图

strategic intent

这在新加坡身上表现地淋漓尽致:不管外部经济大环境如何,新加坡每年都会花巨资在科研上投入,并且新加坡生物医药产业的发展拥有明确的顶层设计规划。

新千年初,新加坡提出为期15年的生物医学科学计划: 分为构建产业基础(2000-2015年)、增强转化与临床研究能力(2006-2010年)、抓住机遇以扩大在经济与卫生领域的影响力(2011-2015年)三个阶段实施,打造全球医药与医疗技术制造基地。

2016-2020年新加坡政府又在RIE2020(研究、创新与企业2020计划)中将健康与生物医学领域作为战略领域之一,致力于打造全球人类健康领导中心。

下一个五年,新加坡政府每年将GDP的1%投资于科研创新,重点锚定对新加坡具有战略意义的重点研究领域,即制造业、生命健康、可持续发展和数码经济,以应对当前复杂的全球经济环境以及未来挑战。

如果生物医药领域的公司想在新加坡进行研究工作并在新加坡设立工厂,政府将考虑提供税收减免,比如,可享受低至15%的企业税收优惠;按合格建筑物或构建物施工、改建或扩建的合格资本支出,为企业提供初期25%免减税,以及其后每年5%免减税等。

而且,企业能享受最先进的基础设施,技术人员培训和研究补助金,最高抵免40%的成本。

为推动医药产业的发展,新加坡出台了非常多的政策,囊括制造、研发、人才培养、融资、监管环境等多方面要素,其目的就是让全球的生物医药企业和相关人才在新加坡本土更好地发展。

基础设施

infrastructure

进入新千年的节点,新加坡从最初的劳动密集型发展到资本和技术密集型再到知识型经济。为了更好地培育知识型产业,在2000年,新加坡政府提出集“工作、学习、生活、休闲于一体”的活力社群概念,发展知识密集型产业,建设新加坡第一个产城一体化的项目——“纬壹科技城”。

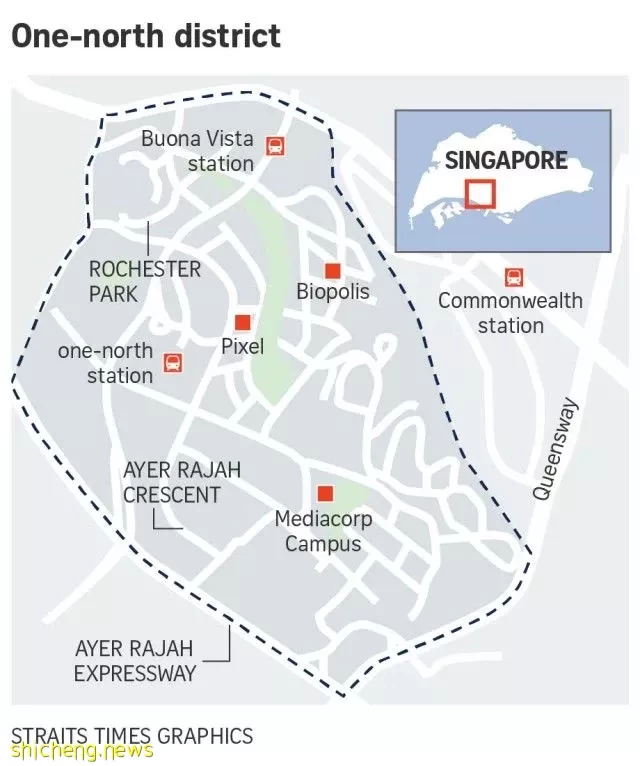

纬壹科技城位于新加坡南部,面积2平方公里,距市中心20分钟车程,距樟宜国际机场45分钟车程,已发展的区块共有八个:汇达(Vista)、尼泊尔山(Nepal Hill)、启汇城(Fusionopolis)、启奥城(Biopolis)、威硕斯(Wessex)、媒体城(Mediapolis)、亚逸拉惹(Ayer Rajah)和纬壹科技城起步谷(LaunchPad@one-north)。

我们重点来看与生物医药相关的启奥城(Biopolis)。

2003年,Biopolis一期陆续开始运营,这是一个规模达18.5万平方米的生物医学研究中心,包含7栋建筑。请注意,Biopolis一共分为6期,第6期还在建设中,估计今年完工。这种一边建设一边运营的方式是一种“响应”思维的体现,能最大化地降低风险。

(启奥城Biopolis)

Biopolis对标的是美国国立卫生研究院NIH,NIH目前雇佣了大约10,000名科学家。

在过去近20年的发展中,Biopolis聚集了9 个 A*Star 研究机构和 60 多家公司,数千位员工从事新科学发现的研究、临床试验和商业化。

Biopolis锚定了整个生命科学研发价值链的发展,为生物医药科研人员和生物医药公司提供了一个资源共享、密切合作的科技平台,这包括基础药物发现、临床开发和医疗技术研究,加快了从科研成果到临床试验以及进一步商业化的进程,形成了从上游研究到下游开发的发展链,加大了研究成果对产业发展的推动作用。

现在,Biopolis已成为全球公认的干细胞研究中心,尽管现在不能判断诺贝尔奖级别的科学突破是否会出现,但Biopolis的研究人员已在业内著名的期刊上发表了研究论文,如Cell和Nature。

吸引科学家的原因之一是完善的配套设施,该社区拥有美食餐厅,世界级零售店,极限运动设施和各种文化场所;

(随处可见的连廊)

同时政府在监管环境上非常宽松,不少制度创新宣告了一种“欢迎试错”、“勇敢实验”的园区精神,吸引更多的人才在这片沃土上去创新实践。

例如,GlaxoSmithKline(GSK)在Biopolis成立了认知和神经退行性疾病研究中心。对于GSK来说,这个中心就像一个臭鼬工厂Skunk Works,“臭鼬工厂”拥有一支由50名科学家组成的相对较小的团队,可以“突破传统业务,对其他影响领域开放,并提倡交流,鼓励活力”。

这里不仅有大药厂的研发中心,也有不少政府机构,风险投资公司,全球制药公司,学术机构、共享实验室空间等等,彼此交流资源。

罗氏与新加坡各类科研医疗机构合作成立转化医学中心,拜耳医药与保健公司和新加坡国立大学合作推进拜耳一体化转化临床网络项目,诺华制药公司与新加坡经济促进局共同投资成立诺华热带疾病研究所等等,其他国际制药公司,如日本的武田和美国的Valeant和CombinatoRx,也在该中心占据了自己的一席之地。

这些节点更是激发了新加坡生物医药产业创新研究活力。

园区也有不少共享的设备提供方,更进一步地凸显了集群的成本效率与创新可能。

例如,Biopolis运营方提供裸鼠动物实验室,它为研究者提供了一个不受舆论压力的实验环境,在园区的组织与机构都有权使用。

再比如,NSG BioLabs就是合作实验室的代表之一,它于 2019 年底创立,这个符合生物安全 2 级 (BSL-2) 标准的实验室配备了初创企业立即开始研发所需的设备、工具和试剂。很多biotech初创公司面临的一个主要障碍是找到必要的物理空间和实验室设备,但是建造一个全尺寸的实验室和购买设备的成本非常高。NSG BioLabs就提供了一个易于访问、专业管理的共享实验室空间,配备所有可用的必需品,因此公司不必担心在短时间内获得额外的资金。

图片来源于NSG biolabs的官网

高密度的人才 talents

是什么促进了世界级的生物医药产业的聚集?

从最初的推动力来讲,答案是:学术明星。

明星人才吸引更多的人才。一旦一个城市吸引了一定数量的创新人才和公司,它的经济就会变得对其他创新工人和公司更有吸引力。然后,技术工人在这里寻找创新的工作,而创新公司也在这里寻找技术工人。最终,你看到产业集聚的力量。

在20世纪80年代,当时的新加坡在生物医药领域完全就是一张“白纸”,他们做的就是找到一个“学术明星”,而这个“明星”就是分子生物学奠基人、诺贝尔医学奖获得者西德里·布伦纳(Sydney Brenner)。

布伦纳教授于去年去世,享年92岁。 照片来源:ST FILE

布伦纳教授提出并推动建立了分子与细胞生物学研究所 (IMCB) ,IMCB于 1985 年1月成立,并于 1987 年在新加坡国立大学 (NUS) 举行了正式开幕式,随后,它成为科学、技术和研究机构 (A*STAR) 的一个自主研究机构 (RI),并于 2004 年迁至Biopolis。

A*stars致力于让新加坡成为科技和开放式创新方面的全球引领者 有了明星,就好像上顶上的雪球有了一个最初的推动力,以后就可以依靠惯性越滚越大。之后,新加坡依靠“外援政策”在全球范围内又引入了一批生命科学领域的明星学者。

靠外援人才还不够,新加坡还依托于新加坡国立大学、南洋理工大学等本土一流高校,专项培养医疗领域的研发人才,并且与企业合作,以企业研发需求为导向,定向培养一批研发领域的新兴力量。

新加坡人力资源部和经济发展局联合专门成立了联盟组织“联络新加坡”,组织了“人力之家”活动,该机构致力于吸引全球人才来新加坡工作、投资和居住,以补充本地劳动力市场,推动经济发展。

在疫情期间,新加坡推出了Tech.Pass计划,通过申请的顶尖科技人员可以在新加坡长期逗留,且不受雇于任何新加坡企业。这个计划让人才有足够的空间和时间,去做深度的科技创新探索。

根据罗伯特·哈金斯协会(RobertHugginsAssociates)发布的《世界知识竞争力指数》(WKCI,the World Knowledge Competitiveness Index),2019年,全球人才竞争力指数排名中,新加坡仅次于瑞士,位居全球第二、亚洲第一。

当然,新加坡本身也坚持人才立国的策略,将完成全民教育作为政府的首要任务,不但加大政府对教育,对人才的投入。

正式基于人才,新加坡才有可能成为亚洲生物医药研发中心。

当然,除此之外,新加坡优越的地理位置、体制的灵活性、融资的有效性等等也是非常重要的因素。总的来说,新加坡善于利用“政策引导+市场选择”的方式,逐步培育出若干体色鲜明、产业集聚度高、规模效应明显的科研机构,打造出了“产业链、创新链、人才链、资金链、 政策链”统筹的生物医药产业创新生态系统,非常有借鉴意义。

内容来源知学学园