過去40年,新加坡從零開始,成長為全球級別的生物醫藥中心。

截至2020年,已有包括葛蘭素史克、默沙東、艾伯維、諾華、輝瑞、羅氏、賽諾菲、安進等在內的11間世界頂級的製藥和生物技術公司在新加坡投資建設了超過25個大規模創新研究基地,研究方向包括臨床科學、基因組學、生物工程、細胞生物學、醫藥生物學、生物成像及免疫學等前沿領域。

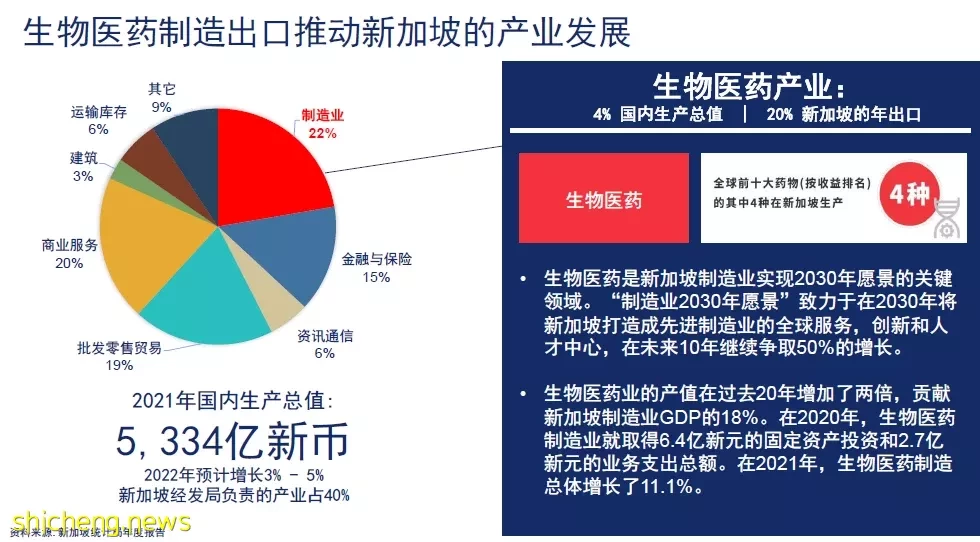

2021年,新加坡生物醫藥產業總值約為160億美元,同比增長11.1%。除了增速快,生物醫藥產業的體量也足夠大,2021年產業產值占新加坡國內生產總值的比率高達4%,是除電子業之外,新加坡最「吸金」的產業。

這樣的成績完全可以稱得上是一個奇蹟,尤其是在國土面積僅有719.1平方公里的城市級國家新加坡,上海都要比新加坡大9倍。 從0做到百億美元級的市場體量,新加坡如何做到?

答案是:「聚焦工廠」創新模式。

生產和運營專家Wickham Skinner在1974年發表的一篇HBR文章中使用了「聚焦工廠」一詞,用來描述將製造工作集中在幾項任務上的好處。

「聚焦工廠」創新模式 = 明確的戰略意圖+基礎設施+高密度的人才

明確的戰略意圖

strategic intent

這在新加坡身上表現地淋漓盡致:不管外部經濟大環境如何,新加坡每年都會花巨資在科研上投入,並且新加坡生物醫藥產業的發展擁有明確的頂層設計規劃。

新千年初,新加坡提出為期15年的生物醫學科學計劃: 分為構建產業基礎(2000-2015年)、增強轉化與臨床研究能力(2006-2010年)、抓住機遇以擴大在經濟與衛生領域的影響力(2011-2015年)三個階段實施,打造全球醫藥與醫療技術製造基地。

2016-2020年新加坡政府又在RIE2020(研究、創新與企業2020計劃)中將健康與生物醫學領域作為戰略領域之一,致力於打造全球人類健康領導中心。

下一個五年,新加坡政府每年將GDP的1%投資於科研創新,重點錨定對新加坡具有戰略意義的重點研究領域,即製造業、生命健康、可持續發展和數碼經濟,以應對當前複雜的全球經濟環境以及未來挑戰。

如果生物醫藥領域的公司想在新加坡進行研究工作並在新加坡設立工廠,政府將考慮提供稅收減免,比如,可享受低至15%的企業稅收優惠;按合格建築物或構建物施工、改建或擴建的合格資本支出,為企業提供初期25%免減稅,以及其後每年5%免減稅等。

而且,企業能享受最先進的基礎設施,技術人員培訓和研究補助金,最高抵免40%的成本。

為推動醫藥產業的發展,新加坡出台了非常多的政策,囊括製造、研發、人才培養、融資、監管環境等多方面要素,其目的就是讓全球的生物醫藥企業和相關人才在新加坡本土更好地發展。

基礎設施

infrastructure

進入新千年的節點,新加坡從最初的勞動密集型發展到資本和技術密集型再到知識型經濟。為了更好地培育知識型產業,在2000年,新加坡政府提出集「工作、學習、生活、休閒於一體」的活力社群概念,發展知識密集型產業,建設新加坡第一個產城一體化的項目——「緯壹科技城」。

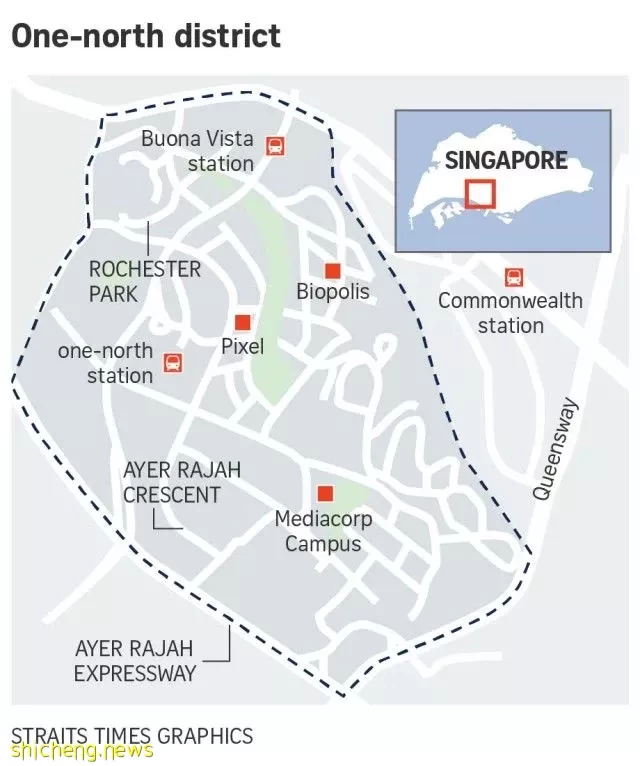

緯壹科技城位於新加坡南部,面積2平方公里,距市中心20分鐘車程,距樟宜國際機場45分鐘車程,已發展的區塊共有八個:匯達(Vista)、尼泊爾山(Nepal Hill)、啟匯城(Fusionopolis)、啟奧城(Biopolis)、威碩斯(Wessex)、媒體城(Mediapolis)、亞逸拉惹(Ayer Rajah)和緯壹科技城起步谷(LaunchPad@one-north)。

我們重點來看與生物醫藥相關的啟奧城(Biopolis)。

2003年,Biopolis一期陸續開始運營,這是一個規模達18.5萬平方米的生物醫學研究中心,包含7棟建築。請注意,Biopolis一共分為6期,第6期還在建設中,估計今年完工。這種一邊建設一邊運營的方式是一種「響應」思維的體現,能最大化地降低風險。

(啟奧城Biopolis)

Biopolis對標的是美國國立衛生研究院NIH,NIH目前僱傭了大約10,000名科學家。

在過去近20年的發展中,Biopolis聚集了9 個 A*Star 研究機構和 60 多家公司,數千位員工從事新科學發現的研究、臨床試驗和商業化。

Biopolis錨定了整個生命科學研發價值鏈的發展,為生物醫藥科研人員和生物醫藥公司提供了一個資源共享、密切合作的科技平台,這包括基礎藥物發現、臨床開發和醫療技術研究,加快了從科研成果到臨床試驗以及進一步商業化的進程,形成了從上游研究到下游開發的發展鏈,加大了研究成果對產業發展的推動作用。

現在,Biopolis已成為全球公認的幹細胞研究中心,儘管現在不能判斷諾貝爾獎級別的科學突破是否會出現,但Biopolis的研究人員已在業內著名的期刊上發表了研究論文,如Cell和Nature。

吸引科學家的原因之一是完善的配套設施,該社區擁有美食餐廳,世界級零售店,極限運動設施和各種文化場所;

(隨處可見的連廊)

同時政府在監管環境上非常寬鬆,不少制度創新宣告了一種「歡迎試錯」、「勇敢實驗」的園區精神,吸引更多的人才在這片沃土上去創新實踐。

例如,GlaxoSmithKline(GSK)在Biopolis成立了認知和神經退行性疾病研究中心。對於GSK來說,這個中心就像一個臭鼬工廠Skunk Works,「臭鼬工廠」擁有一支由50名科學家組成的相對較小的團隊,可以「突破傳統業務,對其他影響領域開放,並提倡交流,鼓勵活力」。

這裡不僅有大藥廠的研發中心,也有不少政府機構,風險投資公司,全球製藥公司,學術機構、共享實驗室空間等等,彼此交流資源。

羅氏與新加坡各類科研醫療機構合作成立轉化醫學中心,拜耳醫藥與保健公司和新加坡國立大學合作推進拜耳一體化轉化臨床網絡項目,諾華製藥公司與新加坡經濟促進局共同投資成立諾華熱帶疾病研究所等等,其他國際製藥公司,如日本的武田和美國的Valeant和CombinatoRx,也在該中心占據了自己的一席之地。

這些節點更是激發了新加坡生物醫藥產業創新研究活力。

園區也有不少共享的設備提供方,更進一步地凸顯了集群的成本效率與創新可能。

例如,Biopolis運營方提供裸鼠動物實驗室,它為研究者提供了一個不受輿論壓力的實驗環境,在園區的組織與機構都有權使用。

再比如,NSG BioLabs就是合作實驗室的代表之一,它於 2019 年底創立,這個符合生物安全 2 級 (BSL-2) 標準的實驗室配備了初創企業立即開始研發所需的設備、工具和試劑。很多biotech初創公司面臨的一個主要障礙是找到必要的物理空間和實驗室設備,但是建造一個全尺寸的實驗室和購買設備的成本非常高。NSG BioLabs就提供了一個易於訪問、專業管理的共享實驗室空間,配備所有可用的必需品,因此公司不必擔心在短時間內獲得額外的資金。

圖片來源於NSG biolabs的官網

高密度的人才 talents

是什麼促進了世界級的生物醫藥產業的聚集?

從最初的推動力來講,答案是:學術明星。

明星人才吸引更多的人才。一旦一個城市吸引了一定數量的創新人才和公司,它的經濟就會變得對其他創新工人和公司更有吸引力。然後,技術工人在這裡尋找創新的工作,而創新公司也在這裡尋找技術工人。最終,你看到產業集聚的力量。

在20世紀80年代,當時的新加坡在生物醫藥領域完全就是一張「白紙」,他們做的就是找到一個「學術明星」,而這個「明星」就是分子生物學奠基人、諾貝爾醫學獎獲得者西德里·布倫納(Sydney Brenner)。

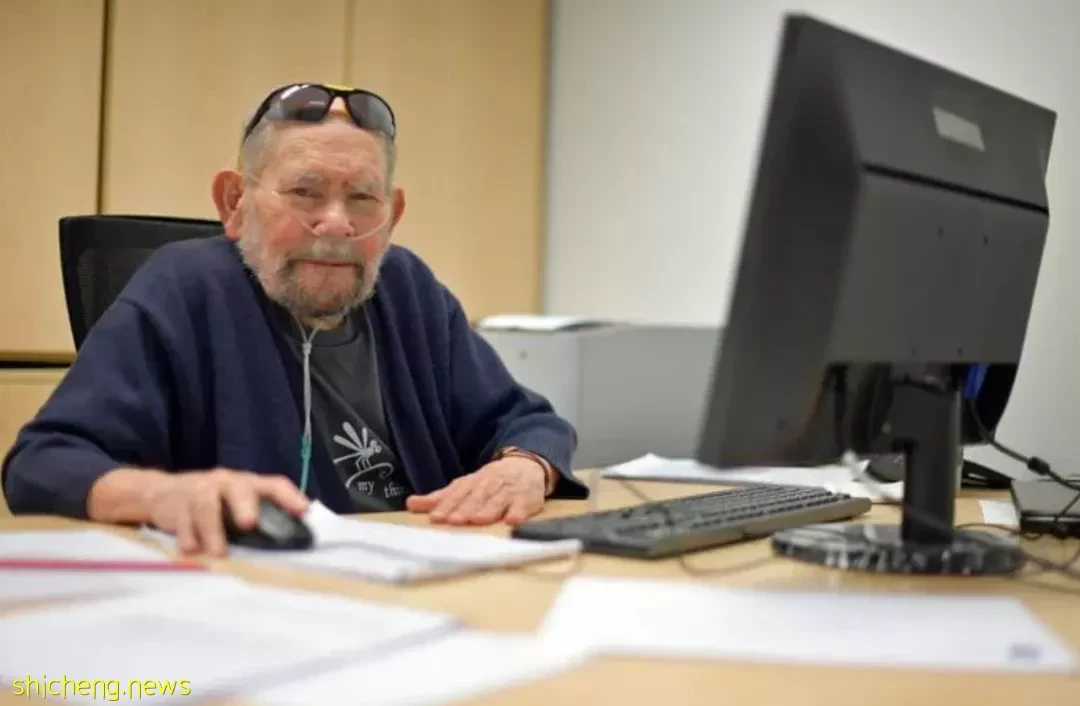

布倫納教授於去年去世,享年92歲。 照片來源:ST FILE

布倫納教授提出並推動建立了分子與細胞生物學研究所 (IMCB) ,IMCB於 1985 年1月成立,並於 1987 年在新加坡國立大學 (NUS) 舉行了正式開幕式,隨後,它成為科學、技術和研究機構 (A*STAR) 的一個自主研究機構 (RI),並於 2004 年遷至Biopolis。

A*stars致力於讓新加坡成為科技和開放式創新方面的全球引領者 有了明星,就好像上頂上的雪球有了一個最初的推動力,以後就可以依靠慣性越滾越大。之後,新加坡依靠「外援政策」在全球範圍內又引入了一批生命科學領域的明星學者。

靠外援人才還不夠,新加坡還依託於新加坡國立大學、南洋理工大學等本土一流高校,專項培養醫療領域的研發人才,並且與企業合作,以企業研發需求為導向,定向培養一批研發領域的新興力量。

新加坡人力資源部和經濟發展局聯合專門成立了聯盟組織「聯絡新加坡」,組織了「人力之家」活動,該機構致力於吸引全球人才來新加坡工作、投資和居住,以補充本地勞動力市場,推動經濟發展。

在疫情期間,新加坡推出了Tech.Pass計劃,通過申請的頂尖科技人員可以在新加坡長期逗留,且不受僱於任何新加坡企業。這個計劃讓人才有足夠的空間和時間,去做深度的科技創新探索。

根據羅伯特·哈金斯協會(RobertHugginsAssociates)發布的《世界知識競爭力指數》(WKCI,the World Knowledge Competitiveness Index),2019年,全球人才競爭力指數排名中,新加坡僅次於瑞士,位居全球第二、亞洲第一。

當然,新加坡本身也堅持人才立國的策略,將完成全民教育作為政府的首要任務,不但加大政府對教育,對人才的投入。

正式基於人才,新加坡才有可能成為亞洲生物醫藥研發中心。

當然,除此之外,新加坡優越的地理位置、體制的靈活性、融資的有效性等等也是非常重要的因素。總的來說,新加坡善於利用「政策引導+市場選擇」的方式,逐步培育出若干體色鮮明、產業集聚度高、規模效應明顯的科研機構,打造出了「產業鏈、創新鏈、人才鏈、資金鍊、 政策鏈」統籌的生物醫藥產業創新生態系統,非常有借鑑意義。

內容來源知學學園