然而,就在国药疫苗宣布上市不到一周的1月6日,原供职于上海疾病预防中心的陶黎纳在其微博上传了国药疫苗的说明书电子版。

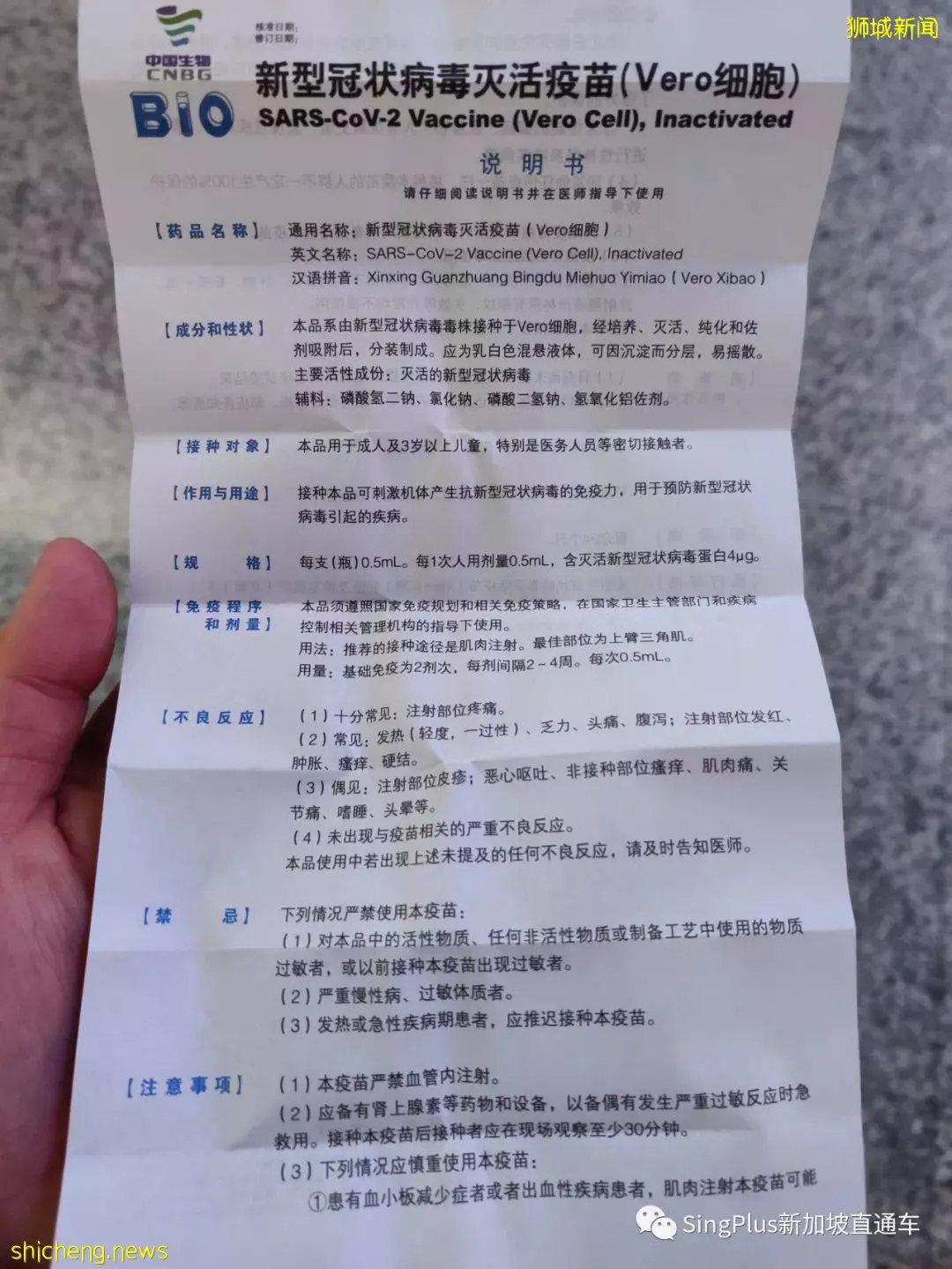

说明书显示疫苗核准日期为2020年12月30日,上面列出林林总总的临床试验不良反应情况。

陶黎纳在其微博上写道:

“看完倒吸了一口冷气,我数了一下‘不良反应’栏,一共有73种局部/全身不良反应;除了常见的接种部位疼痛、头痛外,更可能出现高血压、视力减退、丧失味觉及尿失禁等严重副作用”。

此条微博立刻让一些境外媒体和试图排斥中国疫苗的势力如获至宝,一时间各种“中国疫苗是世界上最不安全的”的言论在外媒上铺天盖地。

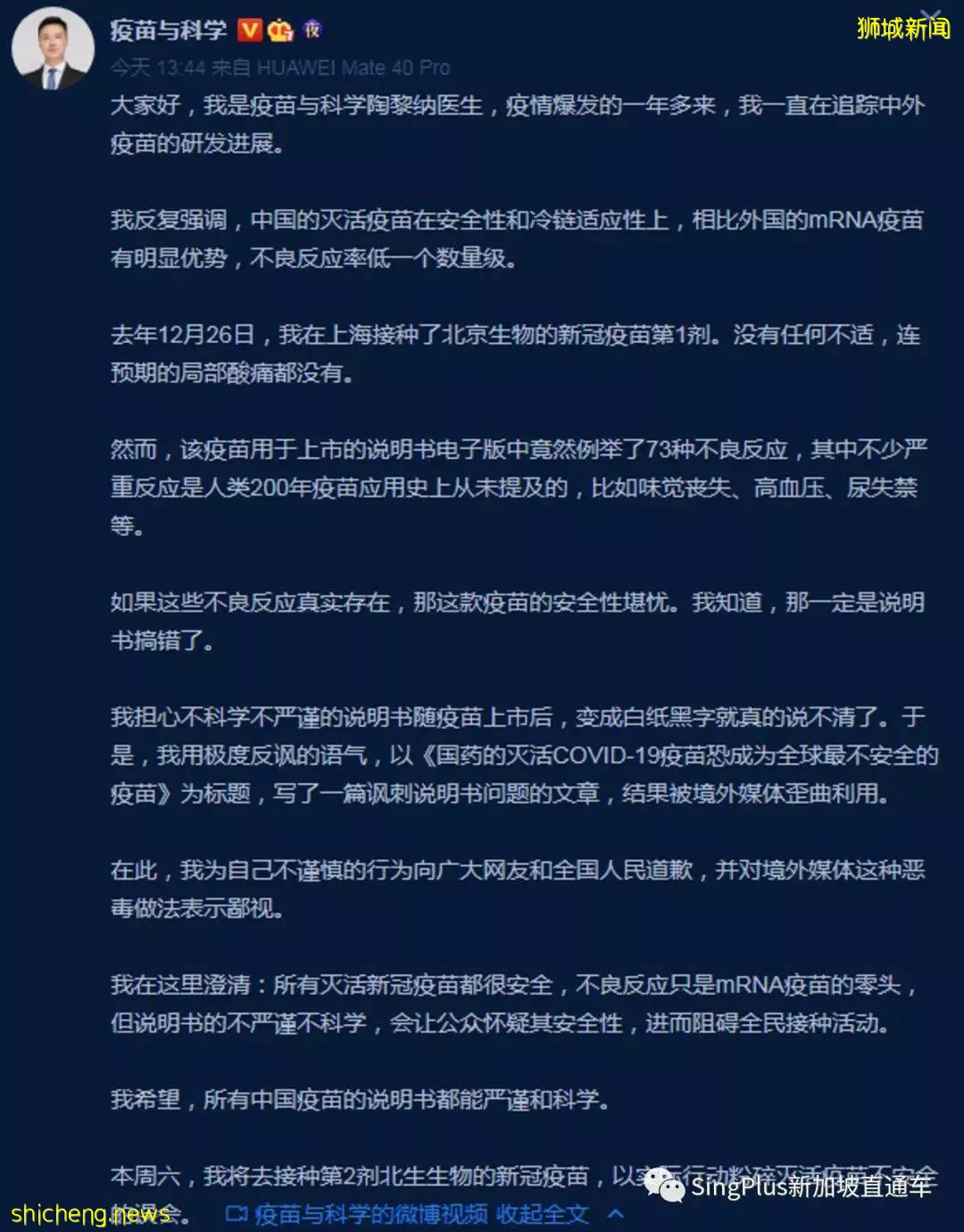

之后,陶黎纳很快删除了微博并于1月7日新发了一条微博道歉,表示自己早已接种疫苗,对疫苗安全性不存疑,只是觉得说明书不太严谨,容易造成误会。

微博中还特意提到了境外媒体对自己言论的歪曲利用。

没错,“73种不良反应”确实写在国药疫苗的说明书里,但那是对所有潜在、可能副作用的罗列,是国家药监局对疫苗说明书的规定内容。

它们不是国药疫苗在三期临床试验中已经出现过的不良反应,而是对各种相近疫苗历史上有过副作用的总结性提示。

中国药监局要求必须这样写,让接种者了解包括最坏情况的全部信息。尽管有的副作用可能永远不会发生,但只要没有证据能够确定它们发生的可能性是零,就得写上。

事实上,国药的灭活疫苗比辉瑞的mRNA疫苗更加安全,副作用率低得多,这已在各国的三期试验中得到证实,而且已经成为常识。

关于很多人提到的“79.34%的保护率太低”,其实还有一种更通俗的理解方式:

中国政府为强化疫苗的安全使用,一直不鼓励高调宣传中国产疫苗的优点,迄今对中国疫苗的大部分赞扬都来自批准使用那些疫苗的外国政府和当地医学界,中国政府迄今只批准了国药疫苗“附条件上市”,而完全批准使用中国产疫苗的国家已经超过10个。

西方媒体对中国疫苗一向不太看好,一直拿着放大镜找中国疫苗可以轰动炒作的弱点,之前科兴生物研发的新冠疫苗在巴西被叫停临床实验一事,也是引发外媒纷纷逐臭而来。

2020年11月9日,巴西政府表示在10月29日的试验当中,出现“严重不良反应”案例,暂停了中国科兴公司新冠疫苗的临床试验,引起轩然大波。

在监管机构未提供更多详情的前提下,海外媒体依旧揣测了疫苗的有效性和不良反应。

科兴公司11月10日就此事发布声明,称已经注意到媒体相关报道,

“经与巴西合作伙伴布坦坦研究所沟通,该所负责人认为这一事件与疫苗无关。科兴将就此事与巴西方面继续保持沟通。巴西的临床研究将继续严格按照GCP要求开展相关工作。我们对疫苗的安全性有信心。”

据路透社11月11日援引巴西主流媒体称,这起导致试验暂停的所谓“严重不良反应”事件,其实是一场自杀案。

11月11日,也即宣布暂停临床试验两天后,巴西国家卫生监督局就宣布恢复中国科兴生物公司研发的新冠疫苗在巴西的临床试验。

然而众多西方媒体对于这个消息的报道热情,却远不如之前巴西暂停科兴疫苗临床试验时来得高涨。

目前在中国,北京市新冠疫苗接种工作已正式启动。1月6日,北京市第203场新冠肺炎疫情防控新闻发布会上,北京市疾病预防控制中心副主任庞星火介绍,目前来看,大多数人接种疫苗后未见不良反应。

据北京日报,中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆、北京市疾控中心免疫预防所副所长卢莉表示,监测数据显示,中国新冠疫苗的不良反应处于平稳状态,和其他疫苗相比没有出现特别增高的水平。

03.新冠病毒VS疫苗副作用

2020年12月3日-7日,《海峡时报》委任线上市场调查公司Milieu Insight,针对新加坡本地年满16岁的1000人进行了一项调查。

调查显示,48%的受访者表示一有疫苗时就会去接种,34%会等六到12个月后接种,9%会考虑迟些时候才接种。

这些受访者对接种疫苗的首要顾虑是疫苗是否安全,其中就包括疫苗是否会有副作用。

40位医护人员和李显龙总理在接种疫苗后都没有不良反应,这无疑是一个好消息,也为新加坡民众接种新冠疫苗增添了一份信心。

但不免仍有部分民众对疫苗的副作用心存疑虑,导致接种意愿不强。

美国纽约州55岁的州参议员布拉德·霍尔曼(Brad Hoylman)在2020年11月参与了辉瑞新冠疫苗试验,他并不知道自己接种的是疫苗还是安慰剂,但在第二次接受注射后,他确定了自己接种的是疫苗,因为整个晚上他都在瑟瑟发抖。

当天晚上,他发着38.9摄氏度的高烧,全身剧烈疼痛,头痛欲裂。第二天早上,症状消失了,不过之后的几天他仍然感觉很累。

霍尔曼说:

“接种疫苗绝对值得,这比死于新冠要好。”

这或许能代表很多处在新冠疫情阴影下的人的心声。发热、乏力、红肿等副作用很大程度上是可以预见的,极少数人才会在接种后出现严重不良反应。

何况,这些不良反应固然可怕,但新冠病毒岂不是更可怕?

但对于那些有严重过敏史的人来说,想注射新冠疫苗确实需要再等一等。

从官方的角度,1月4日,新加坡联合领导抗疫跨部门工作小组的卫生部长颜金勇,在国会就新冠疫情和疫苗接种计划发表部长声明时说:

“全球疫情形势持续不稳定,接种疫苗是保护自己和至亲的关键‘盾牌’,它也是下来让我们能恢复正常生活的要素。”

颜金勇还强调会有足够疫苗让所有新加坡人和本地长期居民接种。若一切按计划进行,在2021年第三季度之前,新加坡将有足够的疫苗为所有人接种。

此外,有人注意到,药剂公司在提供疫苗的同时,也加注了免责条款。

这也意味着,公众在注射疫苗出现问题后不能向药厂问责。

对此,新加坡卫生部冠病疫苗专家团成员之一的林宝莲教授指出:这不是要包庇药厂,而是疫苗本身具有一些极小的风险,重点是如果不注射疫苗,就要面对感染新冠的大风险。

颜金勇也在1月4日国会发言中提到,为让接种者没有后顾之忧,新加坡卫生部将推出一项疫苗致伤经济援助计划(Vaccine injury financial assistance programme),为在新加坡接种新冠疫苗后出现严重不良反应者提供支援。

“虽然预计很少人会需要这项服务,但这能让接种者没有后顾之忧。”

新加坡国立大学苏瑞福公共卫生学院院长张毅颖教授受访时说,这项援助计划对于大规模启动接种计划非常重要,因为这能提供接种者某种心理保障,也有助于增强民众对接种新冠疫苗的信心。

还有一点,最近,新冠病毒变异的消息越发频繁地出现在大众视野中,也使得很多民众对新冠疫苗对变异病毒是否有效存疑。

其实,在病毒增殖过程中,会发生变异是自然现象。然而大多数变异不会影响病毒致病性、检测试剂敏感性和疫苗有效性。

根据世卫组织最新信息,从全球的监测情况看,尚无证据证明病毒变异会使现有的新冠疫苗失效。

世卫组织全球新冠病毒实验室网络包括专门的新冠病毒变异演化工作组,正在实时快速检测病毒新的突变并评估可能产生的影响,这也将为后续疫苗研发及应用提供预警和科学分析依据。

各项风险评估下来,正如美国CDC国家免疫与呼吸系统疾病中心主任南希·梅森尼尔(Nancy Messonnier)博士所说,新冠疫苗的接种风险是可以接受的。

2021年第一天,上海复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏医生受访时指出,如果有一半的人接种新冠疫苗,疫情就会在2021年六七月份出现拐点,到年底可能会发挥作用,世界就有机会互通。