第一个现象是,峇峇娘惹在1881年占华人社群的11%,比海南人、客家人还多。但是,到了2010年,峇峇娘惹的比例已经小到可以忽略不计。

原因很简单,此时的峇峇娘惹已经充分融入华人社群。

新加坡华人更加多元化了

第二个现象是,在1881年的时候,来自福建、广东、海南以外的,比如上海、浙江的宁波、温州等很少,只有0.3%,所以无法单独归类,只能归到“其他”。

但是,到了2010年,这个“其他”竟然猛涨到6%,比土生土长的“福州人”“兴化人”“福清人”还要多得多。

为何忽然出现这么多“其他”?原因很简单,就是上世纪九十年代开始的中国移民潮,来自东南西北、五湖四海。

30年前,我们在新加坡请客吃中餐,不是粤菜就是潮州菜,再不然就是福建菜、客家菜、海南菜。

现在呢?好像除了没见到西藏菜和青海菜,其他什么地方的菜没有?

实际上,“其他”占6%,这还只是2010年的数据。14年后的今天,如果说“其他”的比例已提高的双位数,我一点儿也不感到惊奇。

一粒西瓜

当时,社会上的通行用语,既不是官话/普通话/华语,也不是英语。

而是俗称“福建话”的闽南语。

原来李光耀张口结舌时,竟如此率真可爱

正因为闽南语是通行用语,所以,在新加坡到处可以见到闽南语的影子,尤其是人名、地名、俚语。

很多人都在笑,新加坡人的普通话很糟糕,一个很好的例子就是,把“一个西瓜”说成“一粒西瓜”。

此话有理,但忽略了一点。那就是,“一粒西瓜”这类表述是受了闽南语的影响。在新加坡,上年纪的人,大概都说“一粒西瓜”。但是,中年以下的,就慢慢改过来了,开始按汉语量词的标准用法,也说“一个西瓜”了。

大家来猜猜这些是什么

说到这里,我给大家举一些例子,看看当年盛行一时、很有新加坡特色的华语词汇。

1. “大狗”,意思是警长

2. “暗牌”,意思是便衣警探

3. “吃风”,意思是兜风、旅游

4. “吃蛇”,意思是偷懒

5. “公司”,意思是分享

6. “好彩”,意思是幸运

7. “山龟”,意思是土包子

8. “水草”,意思是吸管

9. “头家”,意思是老板

10. “补水”,意思是加班;“水”就是钱,加班有加班费,因此是“补水”

11. “做工”,意思是工作、上班;当然,既然有“做工”,就有“放工”

闽南语不但影响新加坡华语,甚至也影响“新加坡英语”。“新加坡英语”当中许多独特词汇,其实都来自闽南语。比如:

1. kaypoh,意思是“多管闲事”,源自三姑六婆的牙婆。《金瓶梅》里的王婆的职业就是牙婆

2. bojio,意思是“没约”,例句:昨晚喝酒你怎么bojio

3. jialat,意思是“吃力”“糟糕”

4. chiong,字面意思是“冲”,引申义为“玩个痛快”,例句:今晚上哪里chiong?

5. bochap,意思是“不管不问”“不理会”

6. cheem或chim,意思是“深奥”

7. catch no ball,意思是“不得要领”“不懂”,源自“掠无球”,就像守门员抓不到球

8. kiasu,意思是怕输

9. kiasi,意思是怕死

10. kiabor,意思是怕老婆

从Huang Xuncai到Lawrence Wong

铺垫了这么多,现在可以说说为何黄循财的中学校刊把他的姓名印成汉语拼音Huang Xuncai了。

得从1979年“讲华语运动”说起。

当时李光耀认为,每个人学习能力是有限的,孩子在学校要学英文,如果在家里、在社会上用方言,那么就不可能有余力学好华语。

于是,他启动了“讲华语运行”,停止在公共场所使用方言,比如电视、电台。

不仅如此,政府还规定,学生必须在英文名字后面加上汉语拼音。

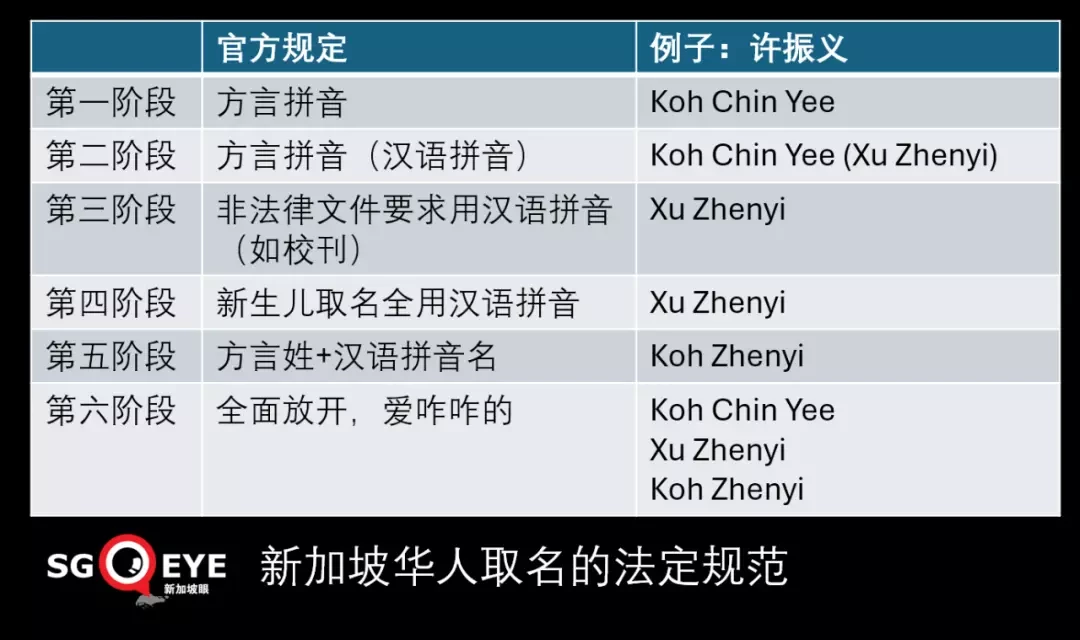

在80年代之前,新马本地华人都是用自己的方言音来拼写英文姓名。比如我的姓名“许振义”,按闽南语拼音,就写为“Koh Chin Yee”。

到了80年代,政府就规定,我不能再用“Koh Chin Yee”,而必须用“Koh Chin Yee (Xu Zhenyi)”。

再过两年,政府又进一步规定,在没有法律效力的出版物上,直接用汉语拼音姓名“Xu Zhenyi”,不用“Koh Chin Yee”。但是,有法律效力的文件上的姓名,例如准考证、身份证、驾驶证,还是必须与出生证一致。

看到这里,大家应该就明白了,黄循财的英文名一直就是“Wong Shyun Tsai”,是海南方言发音。到了80年代他念初中时,按政策规定,校刊上就只用汉语拼音“Huang Xuncai”。到了后来,既然政府取消强制要求汉语拼音,那么就继续使用Wong Shyun Tsai。至于洋名Lawrence,我猜是他长大转信教之后加上去的。由于Lawrence Wong Shyun Tsai太长,所以平时就用Lawrence Wong。

又过了几年,政府又进一步,规定只能用汉语拼音,不能用方言拼音。所以,大家就发现,比黄循财年轻10岁左右的黄伟中,他使用的便是纯汉语拼音姓名Huang Weizhong。

国务资政李显龙的孩子,跟黄伟中是同个年代的,英文名也都是纯汉语拼音,比如Li Hongyi。

比黄伟中年龄大的那几位——徐芳达、陈振声、颜晓芳,就没受到强制政策的影响,所以用的都是方言拼音姓名。

然而,人们对人名、地名寄托了很深的情感。许多人无法接受自己姓“Lee”,而孩子只能用汉语拼音“Li”。政府没有办法,只好让步,允许保留方言拼音的姓,但名字必须用汉语拼音。因此,有一段时期,新加坡孩子是采用“方言姓+汉语拼音名”这样的取名方式。

但是,民间对此还是不满意。经过几年反映和争取,政府最终做出彻底让步,彻底放开,不再规定人们取名必须用汉语拼音。所以,到了现在,就“百花齐放”了,既可以采用全方言拼音,也可以“方言姓+汉语拼音名”,也可以姓名都是纯汉语拼音。

“移二代”怎么取名?

说到这里,就有人问了,那么,中国新移民的第二代,取名是怎么取的?

首先,还是得回到“方言/籍贯”这个义项。

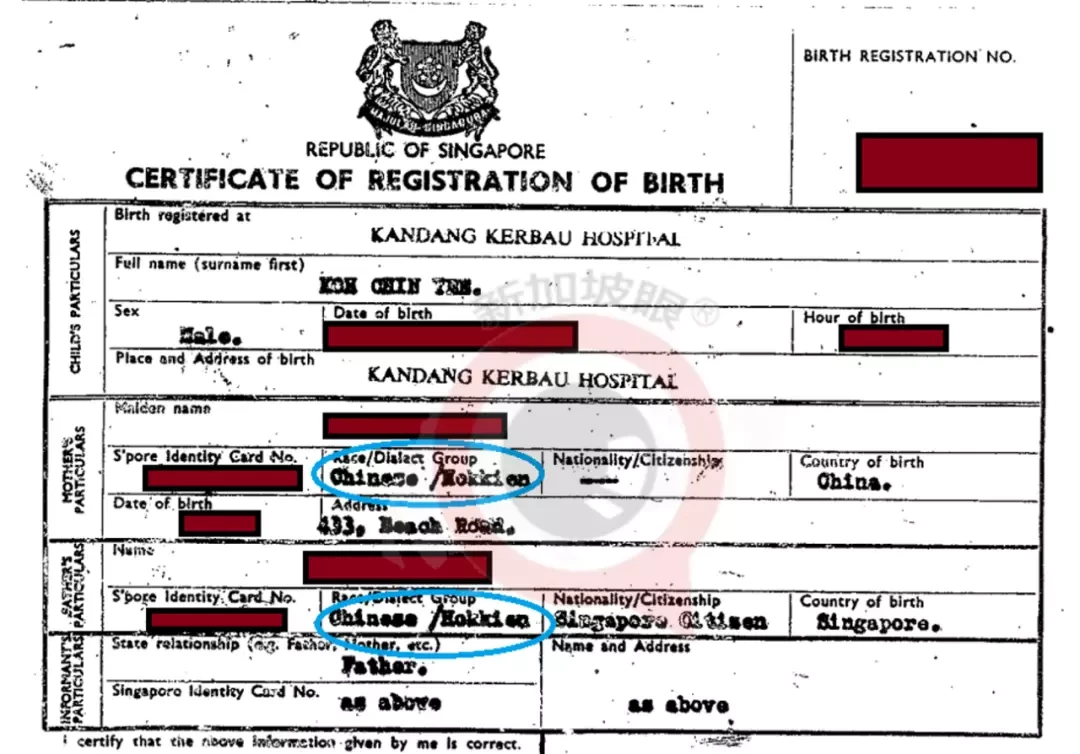

前文说了,殖民地政府把华人分为福建(闽南)、福州、兴化、福清、粤语、潮州(潮汕)、客家、海南、其他。新加坡独立之后,沿用了这个方式。我是独立之后出生的,在我的出生证上,父亲的“方言籍贯Dialect Group”是“Hokkien”(福建/闽南)。

新加坡政府很传统,规定孩子的籍贯和姓氏只能随父亲,因此,我的籍贯也是“Hokkien”。

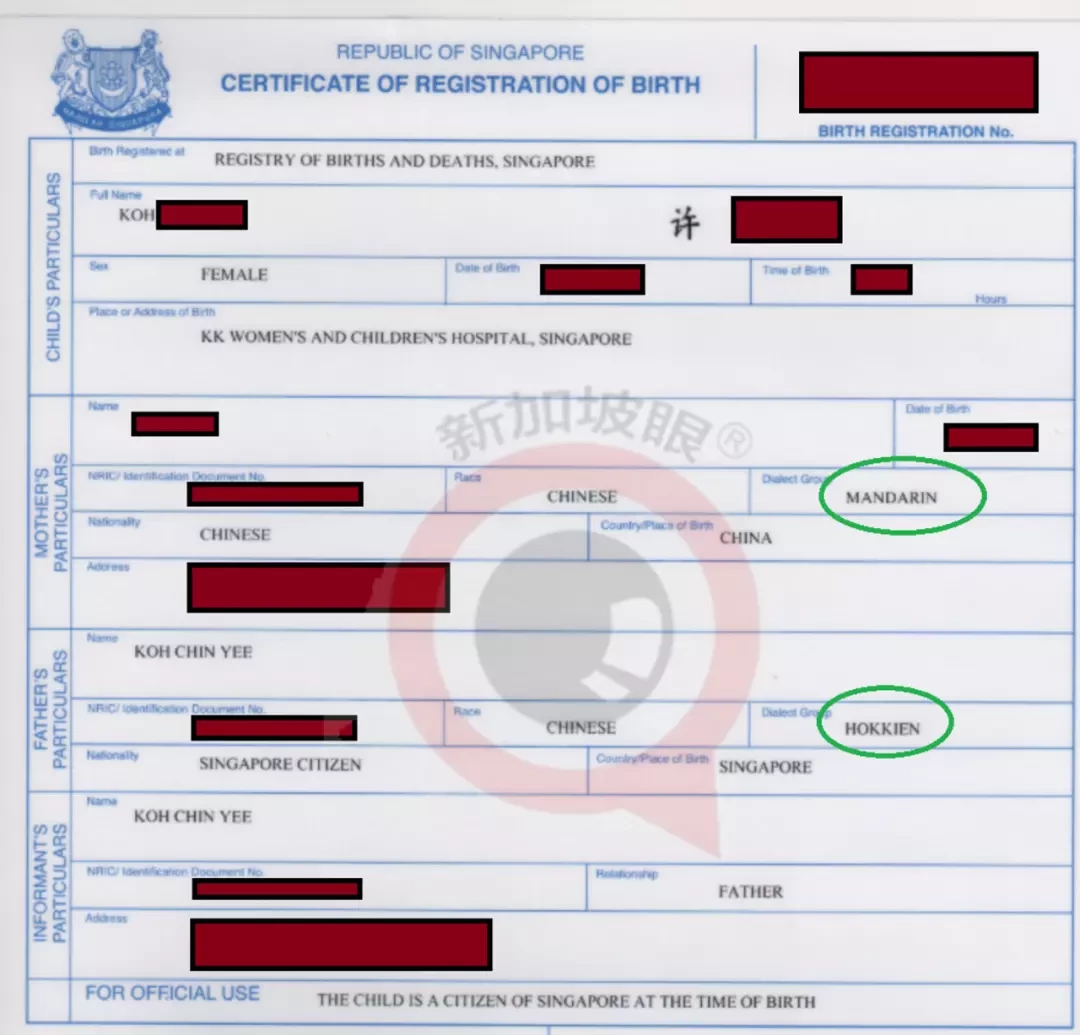

来自中国的新移民情况就不一样了。

不论原乡是哪里,到了新加坡之后,“方言/籍贯”一律归为“Mandarin”。即便是来自闽南地区、潮汕地区、粤语、客家、海南方言地区的,也是“Mandarin”,而不是“Hokkien” “Teochew” “Cantonese” “Hakka” “Hainan”。

与本地人一样,新移民在新加坡生下的第二代,籍贯随父亲。如果父亲是新移民,那么,孩子的籍贯就一样是“Mandarin”。

解决了“方言/籍贯”问题,那么就谈到取名了。“移二代”取名,当然是按中国的习惯,全用汉语拼音,例如彭世新。

另一方面,即便是本地人的新生儿,越来越多人,自主选用“方言姓+汉语拼音名”的取名方法。原因也很简单,因为本地年轻父母懂得方言的人越来越少,要使用方言音给孩子取名,实在强人所难。

从“甘省长”变成“颜省长”

一个有趣的现象是,由于各方言对某字的发音不一样,就出现了“一字多音”“一音多字”的情况。

例如,“黄”在闽南语写作“Ng”,在粤语写作“Wong”,一字多音。

例如,“Ng”在闽南语是“黄”,在粤语是“吴”,一音多字。

而且,早年拼写不规范,新生儿注册姓名时,一般都是由父亲口述,注册站人员书写,于是就出现了同个方言同个念法,但是不同书写形式,例如闽南“许”,大部分写为“Koh”,但也有写为“Khor”的,例如前交通部长许文远 Khor Boon Wan,也有写为“Kho”的。

由于有些方言音的拼写法与汉语拼音一样,就出现一些笑话。二十年前,我在香格里拉酒店接待某省一位甘姓(Gan)副省长和代表团。酒店销售总监在大门迎接的时候,很热情地说“颜省长,欢迎来到香格里拉”。甘省长听了莫名其妙,不过我一听就明白了,一般上新加坡姓“Gan”的,很多是颜姓闽南人,例如副总理颜金勇Gan Kim Yong;销售总监看到客人名单上写着副省长姓Gan,不假思索以为他姓颜,其实大谬不然。

新加坡这些奇怪的地名

其实,不仅人名,在那个时期,连地名都被强制改为汉语拼音,比如义顺,本来是潮州话拼音“Nee Soon”,改为“Yishun”。

新加坡有很多地名,都是以方言来拼成汉字。比如Bukit Timah,如果用普通话来音译,应该是“布吉提马”。之所以音译为“武吉知马”,因为是用了闽南语。

这类例子很多,比如Jurong(念为Joo-rong),音译为“裕廊”而不是“祝荣”;“Tanglin”音译为“东陵”而不是“唐岭”。这类例子不胜枚举。

深深的时代烙印

不仅新加坡,其实,中国汉语当中有许多标准翻译名词,其实也都是用闽南语或粤语等南方方言音译,而非普通话。

一个很好的例子就是欧洲国家Sweden,如果按普通话音译,应该是“隋登”,但是,它却叫“瑞典”。原因很简单,如果我们用闽南语一念,就完全对头了。

还有个例子是美国前总统Obama,音译为“奥巴马”。为何不叫“奥巴马”?同样的,用闽南语念就顺了。

大家也许觉得很奇怪,这些标准音译名词干嘛都不用官话或普通话音译,而使用南方方言呢?

我想,应该是跟时代有关系。

最早接触这些外国地名、人名的,应该都是从福建、广东出去的中国人。那个年代官话并不普及,这些人做起音译来,虽然并非有意为之,但难免受自己方言的影响。所以,就出现了“瑞士”、“奥巴马”,合情合理。

不管本土羊或外来羊能领好头就是好的领头羊

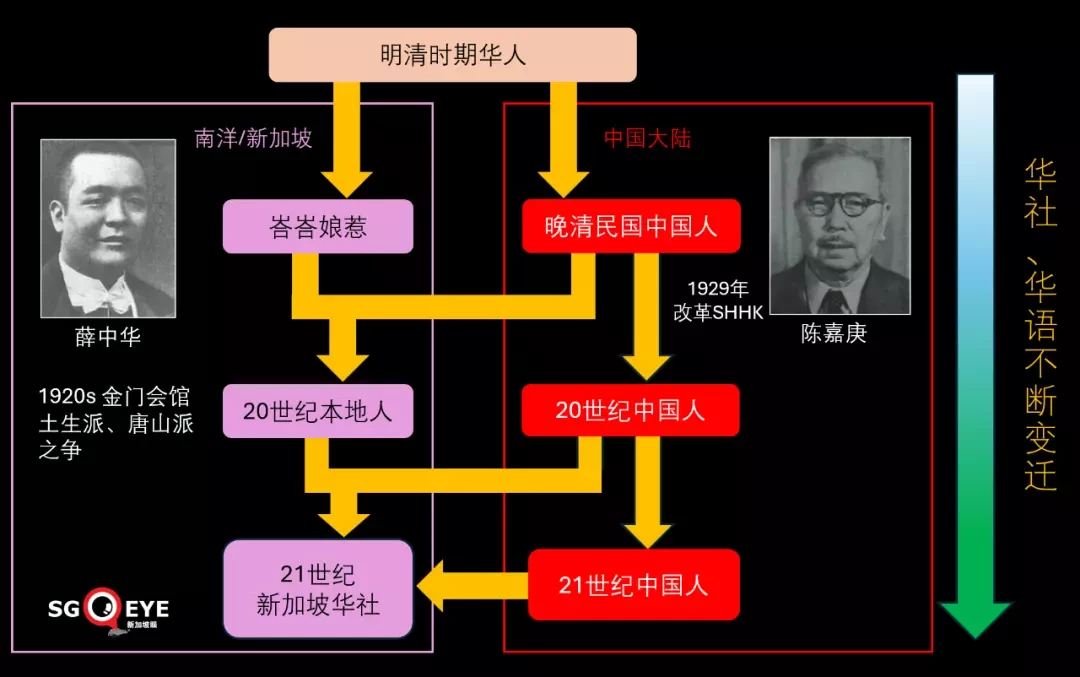

同样的,新加坡在不同的历史时期,都受到中国很深远的影响。

最早下南洋的华人,形成了“老客”峇峇娘惹。到了二十世纪,大批“新客”南下,与老客碰撞出火花。我举个例子。

1929年,“新客”陈嘉庚从“峇峇”薛中华手中接过管理权,对福建会馆进行大刀阔斧的改革,包括引进会员制、规定董事和会长任期、引进民主过程等等。对此,福建会馆文献记载“新加坡闽人最高社团由马六甲侨生集团领导的时代,转为由中国南来移民集团主导的时代”。