海军部村庄的设计师巧妙地将空中花园与垂直绿圃等绿色概念融入该组屋项目内,让海军部村庄最终脱颖而出,成为2017年空中绿意奖,最高荣誉的特别杰出奖得主。(联合早报)

《香港01》早前做了一个《星印洁净政策》系列报道,以新加坡和印度为学习个案,讲述这两个国家如何通过政策来保持国家的清洁。光是新加坡就用了三篇专题报道的长度,大赞新加坡如何用50年的时间成为全球最干净的国家,猛往新加坡人脸上贴金。身为新加坡人的红蚂蚁,听了都倍儿爽,以下是红蚂蚁从报道中整理出来的。

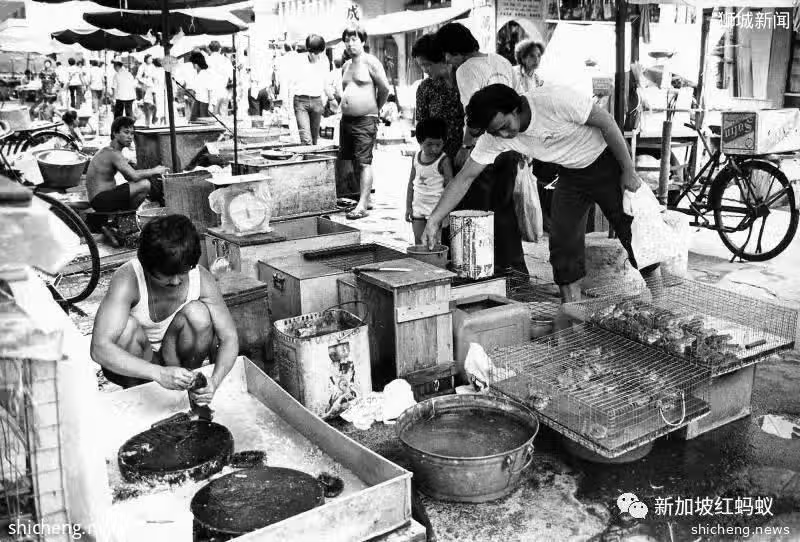

生于60年代的蚁粉,一定看过依然是南洋小海港的新加坡。那时我国林立著破落的甘榜,市中心克拉码头对岸仍是残破不堪的木造房屋,新加坡河也只有垃圾没有鱼,臭气熏天。

没看过漂满垃圾的新加坡河的蚁粉,可以看看以下图片:

(市建局)

年轻蚁粉如今看到的新加坡河,已是经过长期治理的结果。不仅河水变得清澈,河畔也酒吧餐馆林立,让国人和游人都流连忘返。

(联合早报)

究竟新加坡过去这50年做出了什么努力,把我国打造成世上最清洁的国家呢? 让红蚂蚁带领你坐上“时光航天飞机”,回到建国之初……

回顾建国初期,“清洁城市”可谓新加坡的首要国策。

已故总理李光耀当时提出,以“植树绿化市区”作为城市未来建设的大方向,并且严格规定新加坡在各个方面的清洁政策,包括增加城市绿化面积、洁净市容、完善排污配套建设等。《香港01》周报形容,在当时的新加坡社会,这显然是一种极为前卫先进的想法。

1968年,即新加坡独立后三年,李光耀认为国家若要在世界舞台突围而出,就必须从提升城市的洁净度入手,因而推出“保持新加坡清洁”(Keep Singapore Clean)运动。全民清洁大行动则从2017年起,改名为“保持清洁,新加坡”(Keep Clean, Singapore)。

李光耀在发起这项运动时说明了原因:

“更清洁的社区能带来更美好的生活,保持高昂的士气,降低患病率,从而为通过工业和旅游业实现更高的经济增长创造必要的社会条件。”目标是“让新加坡成为本区域最清洁、最环保的城市。”

首先是推出环境公共卫生法,务求培养国民的清洁意识,也奠定了新加坡以后以“罚”来规范社会不良行为的基础。

另外,当年政府又制定政策让路边摊档和街头小贩搬进熟食中心(hawker center)内,一来可改善市容,二来亦能保证食肆的卫生情况,降低食物安全风险。接着就是逐步整修市内的排污处理系统,清理新加坡河道。养猪和养鸭活动也逐渐喊停,国内的旧式马来甘榜屋逐步拆卸,将区内居民全部搬入政府兴建的组屋,整治市容。

1965年巴梭拉街(Bussorah Street)的流动小贩出售各种各样食品,如蛋糕、点心和糖果等。(Low Yew Kong)

1983年牛车水过去的街头集市。(联合早报)

有人说新加坡的清洁,是被罚出来的

这项全国清洁运动还首次引入“乱抛垃圾罚款”的惩罚性措施。在建设“花园城市”期间,由于常以法律来制约国民的行为,新加坡在不知不觉中,也被取笑为——“罚款城市”(Fine City)。

乱抛垃圾罚款,节节高。起初,乱抛如烟蒂、停车固本等的初犯者,可被判罚款200元及接受15分钟的辅导。重犯者以及乱抛体积较大物件、如饮料罐及报纸等的初犯者,得接受1到12个小时的劳改,并可被罚款1000到5000元不等。

2009年初犯者罚款额从200元增至300元,2013年初犯者罚款额增至500元,义务稽查员加入取缔垃圾虫行列。2014年修订法令,将初犯者的最高罚款额从1000元增至2000元;第二次被控者最高罚款额从2000元增至4000元;第三次或以上被控者的最高罚款也从5000元增至1万元。

新加坡封杀口香糖已经举世闻名。新加坡政府自1992年起立法禁止制作、入口及售卖香口胶,违者会可被罚款高达1万元和面对一年的监禁。

随意投喂鸽子,违者可罚款500元。

根据环境公共卫生条例,用完公厕后不冲水,如果是初犯,罚款可高达1000元,重犯则是2000元,三次或以上则是5000元。此外,NEA也对没有保持厕所干净的业者展开执法行动。当局从2014年4月1日起,将罚款额从$100增加到$300。

地铁列车及轻轨列车都严禁乘客在车厢内抽烟,可被罚1000元;在车厢内吃东西和喝水可被罚款500元,乘客也被严禁携带榴梿上公共运输工具。

地铁的罚款告示牌。(互联网)

在公路设施法令下,胡乱停放脚踏车阻碍公共道路的人,可被罚款最高2000元。

种种罚款旨在全方位维持城市的洁净面貌。李光耀非常了解见微知著的重要性,坚持城市生活的细节是最需要受到规范的部分。

“罚款城市”的笑话在新加坡早已成老生常谈,有商家还突发奇想,出售印有新加坡罚款告示牌的T恤衫,让旅客当纪念品买回家。

(新明日报)

令人欣慰的是,“罚款城市”(Fine City):Fine在英语中有双重意思,一是“美好”,二是“罚款”。 所以Fine City也有双关意思,既指新加坡是个“美好城市”,也是“罚款之都”。

狮城的洁净并非国民的功劳 全赖清洁工人的辛劳?

数十年来,新加坡政府花费了大笔金钱去打扫城市,市容也大幅改善。不过,从根本来看,历时已久的清洁城市国策,有真正提高市民的清洁意识吗?

良策未必可完全根除弊病。为了保持“清洁城市”的美誉,政府耗资巨额来清理垃圾、制定改善街道环境的措施,包括聘请大量的清洁工人。

曾任公共卫生理事会主席的陆圣烈告诉《香港01》周报,在“保持清洁,新加坡”全国卫生计划启动之初,政策成效是可见得到的。愈来愈多人开始注重公共卫生,减少乱丢垃圾。

1989年新加坡的清洁工人只有2100名。随着经济起飞而变得富裕,也更容易借助外来的廉价劳动力清洁城市。今天新加坡街头之所以如此干净,全赖一大群清洁工人按时打扫。

陆圣烈表示,新加坡近年衍生出一大群外劳清洁工,随时随地打扫街道,让新加坡维持整洁。2018年,单是向国家环境局注册的清洁工人就有5万6000名,当中还未包括数以千计的独立合约承包商的雇员。据《今日报》报道,新加坡每年花费约1.2亿来清洁公共空间。

(联合晚报)

进行了好一段时间的清洁城市运动,最终是否有从根本上培养国民自律清洁的习惯?还是只以粉饰性的措施来制造清洁城市假象?

陆圣烈说:

“新加坡不是一座干净的城市。它是一座被打扫干净的城市。”

我国副总理尚达曼2017年11月在出席“清洁与绿化新加坡”嘉年华时也说,新加坡人在保持环境清洁方面有待改进。他希望更多国人能关心社会,改变生活习惯,全民协力打造清洁宜居的家园。

他说,

虽然新加坡有五万名清洁工人,也有许多义工帮忙捡垃圾,但保护环境人人有责,不能单靠清洁工人和义工来保持环境清洁。

显然,副总理先生觉得我国人民还不具备妥善处理垃圾的自律性。

确实是这样。根据国家环境局的数字,当局在2017年共开出超过3万2000张乱抛垃圾罚单,创下8年来新高。每十张罚单里就有超过6张属于本地垃圾虫。换句话说,当局2017年平均每天开出约88张取缔垃圾虫的罚单,这还没算进那些没有被当局逮到的垃圾虫呢。

垂直绿化 应对土地不足

过去半世纪,新加坡在城市清洁上以”模范生”姿态赢得世界赞颂。城市绿化的极致也反映在近代的新加坡面貌上。

踏入21世纪,城市设计和规划也迈入“绿色”时代:让花园及绿化带都生长在缝隙里,与混凝土并存共生。

新加坡总面积721.5平方公里,人口约有550万人。地平线上的土地面积不够,我国政府就想到了“垂直绿化”:绿化大楼的外立面、空中花园、屋顶绿化带等等,政府巧妙地把绿色元素植入城市建筑物的硬件配套中,尝试冲破开辟绿化带的固有思维,开拓出不占地面土地的绿化空间。

著名的皮克林宾乐雅酒店(Parkroyal on Pickering),就是垂直绿化建筑的代表作。垂直花园和空中花园让它宛如16层楼高的大树,绿意盎然,成为牛车水一带的亮眼地标。

楼高89米的酒店建筑外观参考类似梯田的设计,种植了20多种有遮阳作用的绿色植物,十分注重酒店内外的垂直绿化系统。酒店也采用开放式设计,每四层楼都设有户外走廊,营造“空中花园”的感觉。

酒店同时采用了大量融合绿色和节能元素的配套设施,包括植被墙壁、人工水景、雨水灌溉等,并全部以太阳能设备发电。

皮克林宾乐雅酒店是垂直绿化建筑的代表作。(海峡时报)

皮克林宾乐雅酒店正面看宛如一座立体城市森林。(互联网)

据《香港01》周报,新加坡国立大学建筑系副教授陈培育指出,政府早在上世纪带头提出植树式城市绿化的愿景。至于“摩天绿化”工程,则在2000年才起步发展。通过法律规限、奖励等去推动高楼增加绿化空间,在这十多年来,成绩有目共睹。

2005年,为提升发展商、设计师和建筑商的环保意识,推广可持续建筑方式,建设局推出“绿色建筑”标志计划,对建筑物的环保设计进行评分,对符合标准的建筑设计颁发四个等级的奖项。

2013年的数据显示,新加坡当年已有500多栋建筑设有绿色天台,面积超过60公顷,相当于84个足球场。全国的垂直绿化面积超越了美国绿色天台领军城市——芝加哥的51公顷。

截至2017年,我国共有超过3100个绿色建筑,即约34%的建筑已获绿色建筑标志认证,稳步朝2030年至少80%建筑为绿色建筑的方向迈进。

纽顿轩公寓是一座“绿色建筑”,它的停车场、游泳池旁都种植了花草树木,绿色面积比占地面积高出30%。(WOHA)