最近,中国的潮玩品牌泡泡玛特在新加坡推出了一款新加坡限定的Labubu款式——Merbubu。

社交媒体上都是这只穿着粉蓝色衣服,还有美人鱼尾巴,牙齿尖尖的小怪兽。

它的名字来自“Merlion + Labubu”的拼接,看起来像是新加坡国家地标被二次元化、潮玩化后的奇幻形态。

我虽然不是很理解labubu的爆火的原因,但是愿意凑热闹,参与了Merbubu的抽签。

不过结果也很显而易见,当然没抽中。

品牌、旅游纪念品都喜欢找鱼尾狮“联名”。

2023年年底,我第一次来新加坡旅游,就想过一个问题,除了照片,我可以怎么把鱼尾狮带回家来证明我来过新加坡呢?

我在星巴克里找到了答案,一只大小眼的星巴克熊版本的鱼尾狮。

我带着它去和真正的鱼尾狮打卡发了朋友圈,评论区有人惊呼,很多年前去新加坡的时候星巴克的鱼尾狮就在了,现在还在?

是的,哪怕到2025年,它还在,经久不衰。

不过,一头没有原型,看似拼凑出来的“神兽”形象,却成了这个国家最广为认同的象征之一。

这引起了我的兴趣。

鱼尾狮的诞生,是为旅游服务的。

坊间传闻李光耀觉得巴黎有埃菲尔铁塔,伦敦有伦敦桥,新加坡也应该有自己的旅游标志。

1964年,新加坡旅游推广局(STPB)想要为自己设计一个专属Logo。当时担任Van Kleef海洋馆馆长的英国动物学家 Alec Fraser-Brunner 提出了一种混合体:狮头 + 鱼尾,成为了新加坡旅游推广局的logo。

狮子,来自古老传说:

相传来自帕伦邦(Palembang,亦为古佛教王国)的王子桑尼拉乌达玛(Sang Nila Utama)在1300年左右登岛,见到一头猛兽,被随行人员告知是狮子,于是将此地命名为 Singapura——“狮城”。

这个故事相信你或多或少都有些听闻,导游或者影视作品在讲述新加坡名字来源的时候,都会提到这个故事,新加坡不曾有过狮子,但是新加坡有老虎是不真的事实。

所以很多人推测,王子看见的兴许是老虎。

可是,为什幺小王子的随从会“指鹿为马”呢?而小王子为何又坚定地相信自己看见的就是狮子呢?

小王子来自佛国,在佛教中,狮子是佛法、智慧与权威的象征,它扬声即犹如“佛陀的狮吼”,是佛陀教义无畏、清晰、坚定的象征。佛教艺术中的“佛陀狮座”更将其比作教法与智慧的支撑。

所以有可能,小王子只是看见了自己愿意看见,愿意相信的动物。

而鱼尾,则是对新加坡前身“淡马锡”(Temasek)作为渔村历史的致意。

新加坡人哪怕到现在还会笑谈这里“游”来了世界各地的人。

这是真事。

上周在铁道公园里遇见的三个港务局退休的老伯就问我,你从那里来?我说我从中国来,他们说,你怎么来的?游过来的吗?

我哈哈大笑,点头说,对我游了三个月才到的新加坡,游得比较久。

鱼尾狮就这样,没有原始神话,不属于任何宗教,却成功地“被发明”成了一个国家图腾。

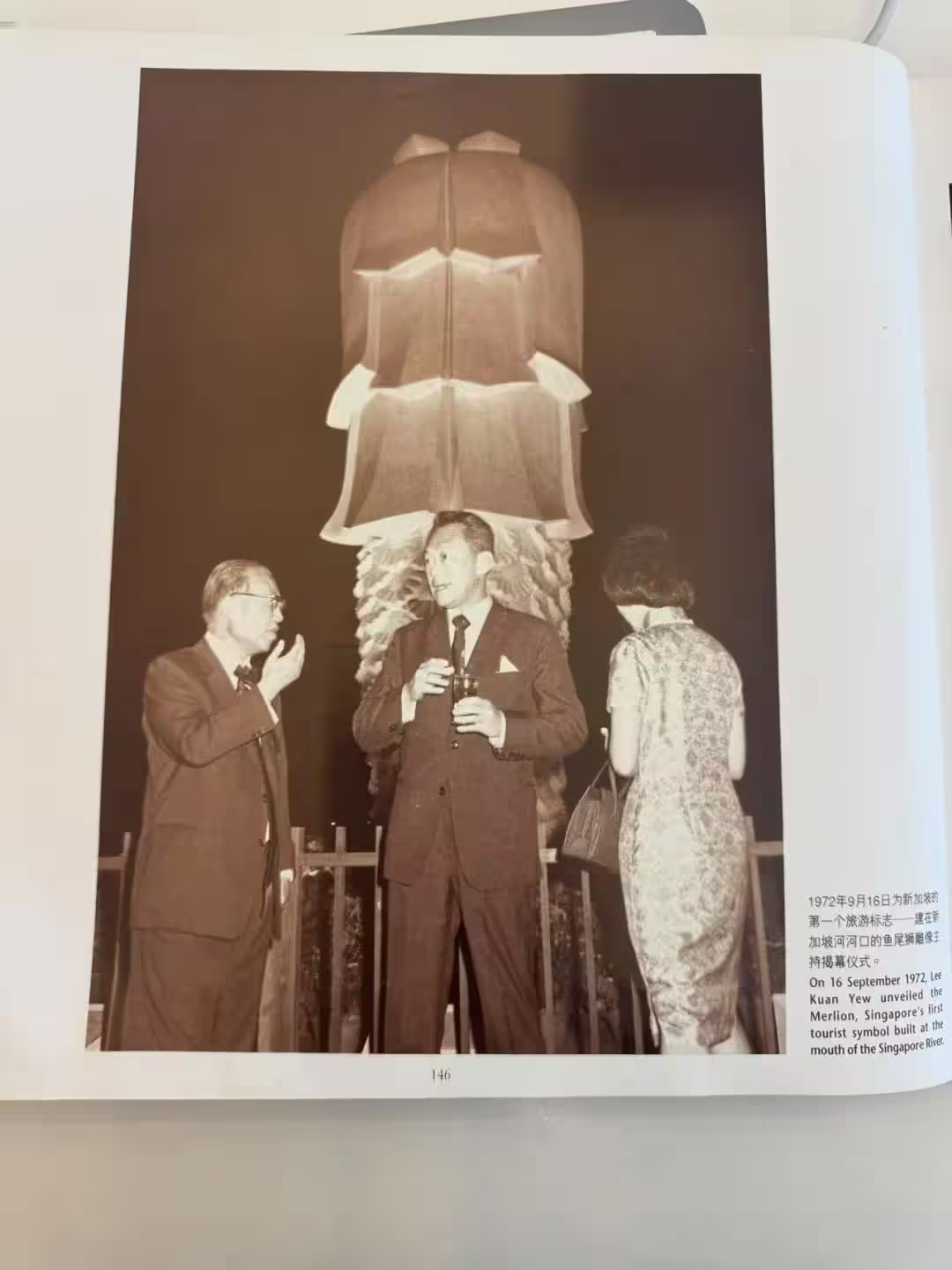

1972年,这只“神兽”变成了雕像。

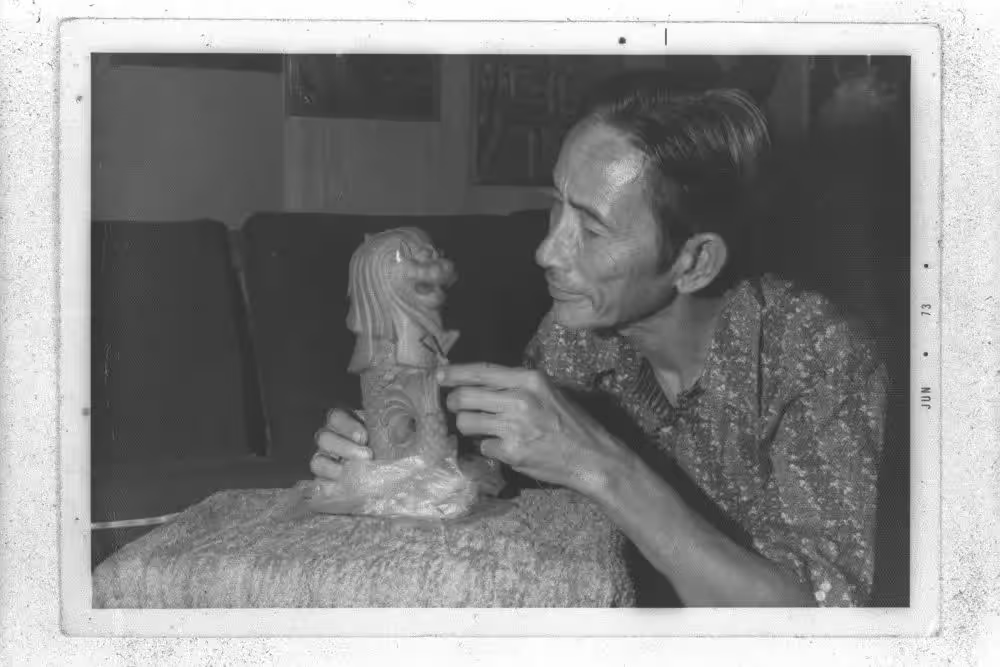

雕像由在比赛中获胜的新加坡本地雕塑家林浪新(Lim Nang Seng)亲手完成。

(图片为雕塑家林浪新,出自www.roots.gov.sg)

有趣的是,他的八个孩子也参与了雕刻工作,其中,有的雕刻鱼鳞,有的为狮头点睛。

鱼尾狮落成的时候李光耀总理亲自出席揭幕仪式。

初代鱼尾狮雕像安置于新加坡河口,头东南,尾朝西北,正对大海、背靠城市。

后面有靠山(大楼),前面有水波,一切都仿佛刚刚好。

(1992年的鱼尾狮,当时滨海艺术中心还不存在,图片出自www.roots.gov.sg)

风水里有一句话:“气乘风则散,界水则止。”

水,是聚财之器,而东方、东南方则为生发与财富之位。

鱼尾狮自落成之初就面朝东方,喷水方向正对滨海一带,是风水师眼中的“旺位”。

这种设计被解读为“财源涌入”“好运不绝”的象征:水向城市内部流动,寓意国家经济不断成长、百姓生活顺畅安稳。

从那以后,鱼尾狮当之无愧成了新加坡的一张旅游名片。

1987年新加坡曾首次也是唯一一次举办环球小姐(Miss Universe)总决赛,当年68个国家的佳丽齐聚鱼尾狮前合影,这一画面至今仍被视为国家地标性的传播瞬间。

(1987年的鱼尾狮和环球小姐,图片出自www.roots.gov.sg)

1997年,滨海艺术中心(Esplanade)旁新建的桥梁挡住了鱼尾狮原本朝海的视角。喷水装置也因年久失修和海水腐蚀多次停摆。

(1997年的鱼尾狮,图片出自www.roots.gov.sg)

可以对比下我前几天拍的视角,老的鱼尾狮公园如今已经隐没在城市的背景里,如果不知道鱼尾狮的历史,恐怕不一定能反应得过来,这就是原址。

风水“破局”,城市视角丧失,公众期待恢复它的“原力”。

2002年,鱼尾狮正式迁往One Fullerton——虽然只离旧址120米,却是一次象征意义深远的“国家搬迁仪式”。

搬迁过程极其复杂。原本打算用驳船运走,却因雕像地基多出60厘米钢筋混凝土,最终不得不三次吊装跨越大桥。

那头70吨重的鱼尾狮,在空中被吊了5分钟,才稳稳落在新家。

搬迁后,鱼尾狮依旧朝向东方,维持其“吉方不动”。

在风水信仰很普遍的的新加坡,这既是空间逻辑,也仿佛暗示了一种心理秩序的重建。

关于新加坡和风水相关的故事,之前我也写过一篇硬币上的新加坡风水,有兴趣可以点击阅读《你手中的硬币,脚下的地铁,背后是新加坡的“心安之术”》

从今天看,鱼尾狮依旧站在新加坡河口的延伸处——只不过,它面对的除了海,还有填海造出来的滨海湾。

新加坡独立时的国土面积是581.5平方公里,如今已扩展至728.6平方公里以上,增长超25%,滨海湾正是其中最具代表性的填海项目。

而鱼尾狮的新家,就位于这片“新陆地”的边界线。它不再只是守卫河口,更成为填海“新城市”的精神门神。

它头朝东南、身后是Raffles Place高楼群(像极了城市“靠山”),正前方是弯曲水面,现代城市规划师或许不信风水,但他们用空间完成了风水的全部语法。

与此同时,鱼尾狮也见证了新加坡港口的发展演进。

从19世纪初莱佛士规划自由港开始,新加坡港就成为这座城市的生命线。

到了1970年代,鱼尾狮刚落成时,新加坡正加速推进港口现代化:巴西班让与裕廊扩建为集装箱深水码头,旧港口逐步转型为城市核心景观区。

前文中提到的问我是不是从中国游过来的老伯们,他们当年就都在港口工作,他们以为自己会被派去机场,但是最终被派到了港口,因为国家需要他们去建设港口。

鱼尾狮初代所在的新加坡河口——曾堆满帆船、香料、煤渣与通商记录的地方,逐渐从“货运起点”变成“国家象征的起点”。

它站在河口,也正面对着那个曾将新加坡推上全球十字路口的方向。

鱼尾狮在喷水,新加坡港在扩建,它们共同完成了这座城市的全球化入口仪式。

我曾以为,鱼尾狮只是游客打卡的合影背景,是印在杯子、明信片上的装饰图样。

但它其实是这个城市“从无到有”的雕像记忆:它代表着新加坡如何通过重构故事、空间与秩序,为自己建立一套“软性的国族精神系统”。

它的喷水方向、雕像朝向、迁移路径,背后连着风水、港口、地理、历史与人民心理安全感。

如今,鱼尾狮已经不再是新加坡旅游局的logo。

从1997年,新加坡旅游局的logo换成一组更现代、更绿色、融入土生华人建筑线条的标志。2017年,他们又推出“Passion Made Possible”的国家品牌理念,把“新加坡”塑造成一个实现梦想的地方。