现在病例已从欧洲向外扩散,多国接连通报猴痘患者。无论男女,都有中招。

比如这个女患者哈莉,她实拍自述曲折的猴痘确诊经历。

近期某周日,哈莉一早醒来发现自己的前额、胸口全部都是皮疹。她原本打算,如果隔天皮疹还不能好转,就去医院急诊。

第二天情况果真没好转,于是她去了医院,医生告诉她这是MRSA*。

(*MRSA,金黄色葡萄球菌是一种在环境中极之普遍存在的细菌,相信全世界人口有约三分之一的体内带有它,而在一般的健康情况下并不会造成任何问题。过去,葡萄球菌只会在弄伤皮肤或伤口处造成感染。)

哈莉为了确认,去了另一家诊所再做一次检测。

这一次,医生告诉她是皮疹。

哈莉半信半疑,她已经猜测自己是得了猴痘。

于是第三次,哈莉又去了新诊所看病。这次的诊断结果更令人无语,对方哈莉说你没事,可以回家了,没事,正常工作。

哈莉看了3次病,没有一个医生诊断是猴痘,于是她就选择信了,于是回家。

没想到,45分钟过后,哈莉在回家途中,又接到诊所的电话。

对方说:

“你不能回家,哪里都不能去,马上回来,我们认为你感染的是猴痘。”

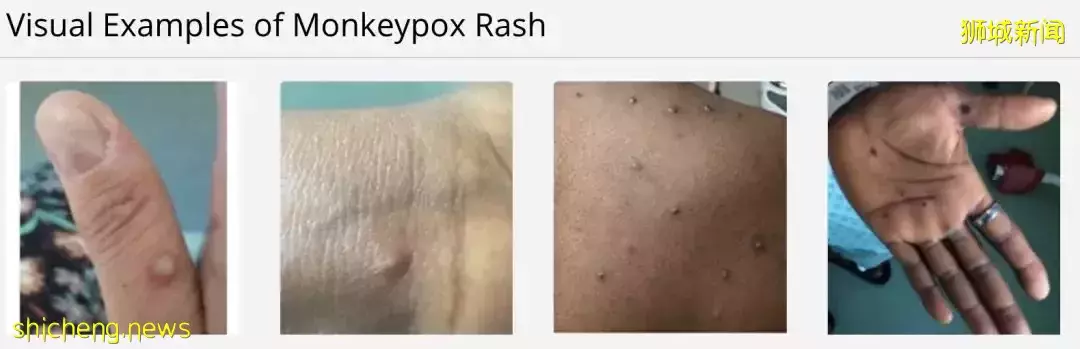

哈莉的脸上、胸口部位布满了小疙瘩,有的是明显的小鼓包、脓包。有的伤口流血结痂。

这些皮疹一样的鼓包,慢慢遍布她的脸、前胸跟后背。并且伴随着疼痛感。

从视频来看,哈莉的状态还不错,就是满脸跟身体的疹子看起来挺触目惊心。

另一个男患者,据说是美国首位对外公开身份的猴痘患者——

30岁的福特,已经公开出柜。他原本不相信猴痘这种东西会发生在自己身上,于是6月17日左右去参加了同性恋集会。

他参加集会之后,发现自己身上出现几个奇怪的皮疹,跟官方公告的猴痘照片一样。

“像粉刺,或者往皮层长的毛发。也不像是青春痘。”

当晚,他抱着侥幸心理。

没想到第二天开始,他出现了流感症状,包括发烧、全身发冷、盗汗、咳嗽、喉咙痛、淋巴结肿大。

6月20日,他去看医生。比哈莉要顺利,他一次就被确诊猴痘。

之后福特就被要求回家自己康复了,因目前即便是在美国,对于猴痘都没有特定治疗方法,也没法控制症状。

于是福特就经历了一轮猴痘症状大爆发。

“身上的皮疹不再像粉刺。它们很快就变大膨胀。情况变得越来越严重,充满了脓液并变得发痒、变疼。

而且还会蔓延到身体的其他部位,包括他的头皮、脸、胳膊、手脚和腹部。”

到了6月23日,皮疹更加又疼又痒,严重到晚上睡不着觉。没碰到还好,一不小心擦碰到患处,有种尖刺般的痛感。

实在受不了,他打算去一趟诊所。(美国规定就诊或紧急情况,可以出门)

发现医生身穿全套新冠病毒式的防疫装备——塑料长袍、口罩、防护眼镜和手套。

最后医生给他开了凡士林,让他涂在患处......

从福特自己晒出的照片来看,他面部的皮疹看起来不严重。至少不像哈莉一样如此大面积。

但身体皮疹状况如何不确定。

结合上述男女猴痘患者的经历来看,感染猴痘后的症状爆发情形如下:

1)猴痘入侵期(持续0-5天)。

特征为发热、剧烈头痛、淋巴结肿大(淋巴结肿胀)、背痛、肌痛(肌肉酸痛)和重度虚弱(精力不足)。

与其它最初可能看起来相似的疾病(水痘、麻疹、天花)相比,淋巴结肿大是猴痘的一个显著特征。

2)皮疹通常在出现发烧后1-3天内开始。

皮疹往往更集中在面部和四肢,而不是躯干。它影响面部(95%)、手掌和脚底(75%)。同样受影响的还有口腔黏膜(70%)、生殖器(30%)和结膜(20%)以及角膜。

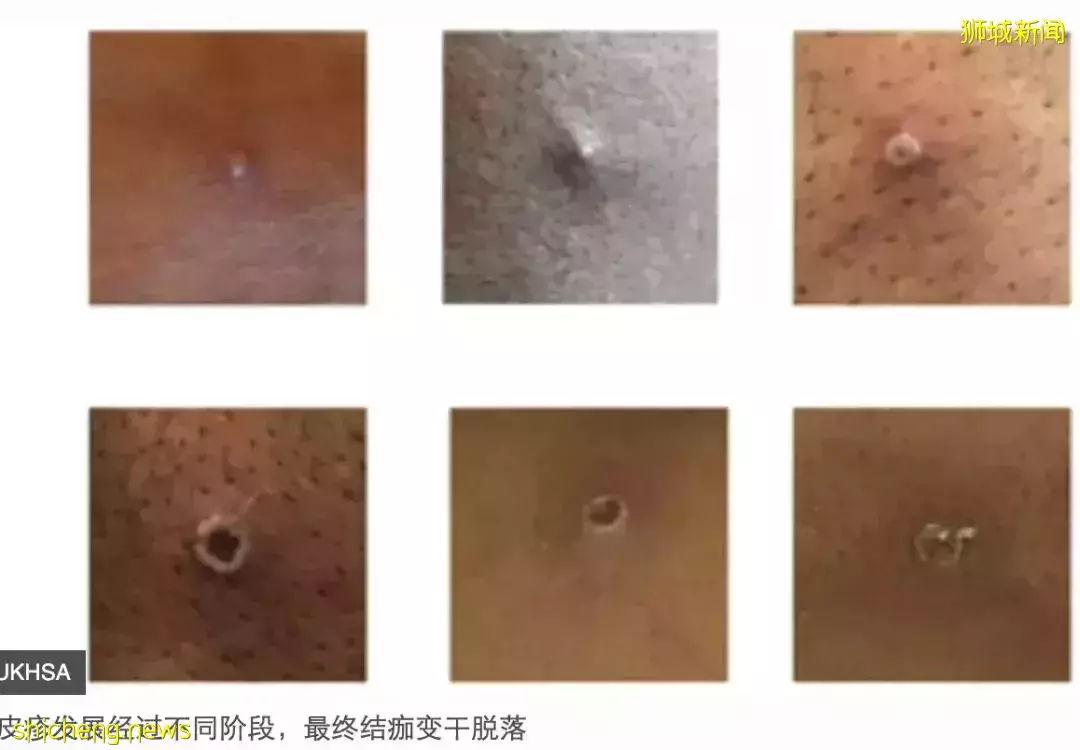

皮疹发展的顺序为从斑疹(基底平坦的损伤)发展为丘疹(略微凸起的坚硬损伤)、囊泡(充满透明液体的损伤)、脓疱(充满淡黄色液体的损伤)和变干并脱落的干痂。

损伤的数量从几个到几千个不等。在严重的情况下,损伤可以合并,直到大片皮肤脱落。

美国CDC对于猴痘痊愈病人的说法,是直到每个病变组织都结痂和脱落并且下面有新鲜、健康的皮肤之后,一个人才被认为完全康复并且没有传染性。

从暴露到完全恢复的估计时间为2到4周(即14到21天)。

至于猴痘高发人群,起初从英国开始爆发时,确实患者多数都为同性恋群体,或者说男男性行为,如福特。

但这不意味着猴痘只会发生在特定族群。

据世卫的说法,起初发生在同性群体,如果不加阻止传播,则也会扩大到其他族群。

图源:CNA

因猴痘属于人畜共通、且可以通过飞沫或其他分泌物,接触被感染的物品等等传染。

猴痘的危险程度,目前新加坡卫生部是这样定义的:

“猴痘通常是一种自限性疾病,患者会在两到四周内康复。一小部分感染者可能会患重病甚至死亡。 那些特别容易出现并发症的人是幼儿、孕妇或免疫功能低下的人。”

入境中国排查猴痘!世卫重新评估 新加坡应该引起重视吗

7月1日,中国国家卫健委就已发布《猴痘防控技术指南(2022年版)》。

图源:gov.cn

指南中提到,现有入境人员隔离期间,在排查新冠病毒感染的同时,各地应主动对入境人员进行猴痘病毒排查。

特别是入境前21天内有猴痘疫情报告国旅居史的人员,密切监测出疹情况,发现可疑人员或疑似病例,应按相关规定及时报告辖区疾控机构并转送定点收治医疗机构。

中国同时发布猴痘诊疗指南(2022年版)

向上滑动阅览

(一)传染源

主要传染源为感染猴痘病毒的啮齿类动物。灵长类动物(包括猴、黑猩猩、人等)感染后也可成为传染源。

(二)传播途径

病毒经黏膜和破损的皮肤侵入人体。人主要通过接触感染动物病变渗出物、血液、其它体液,或被感染动物咬伤、抓伤而感染。人与人之间主要通过密切接触传播,也可通过飞沫传播,接触被病毒污染的物品也有可能感染,还可通过胎盘垂直传播。尚不能排除性传播。

(三)易感人群

人群普遍易感。既往接种过天花疫苗者对猴痘病毒存在一定程度的交叉保护力。

临床表现:潜伏期5-21天,多为6-13天。发病早期出现寒战、发热,体温多在38.5℃以上,可伴头痛、嗜睡、乏力、背部疼痛和肌痛等症状。多数患者出现颈部、腋窝、腹股沟等部位淋巴结肿大。发病后1-3天出现皮疹。皮疹首先出现在面部,逐渐蔓延至四肢及其他部位,皮疹多呈离心性分布,面部和四肢皮疹较躯干更为多见,手心和脚掌均可出现皮疹,皮疹数量从数个到数千个不等;也可累及口腔黏膜、消化道、生殖器、结膜和角膜等。皮疹经历从斑疹、丘疹、疱疹、脓疱疹到结痂几个阶段的变化,疱疹和脓疱疹多为球形,直径约0.5-1厘米,质地较硬,可伴明显痒感和疼痛。从发病至结痂脱落约2-4周。结痂脱落后可遗留红斑或色素沉着,甚至瘢痕,瘢痕持续时间可长达数年。部分患者可出现并发症,包括皮损部位继发细菌感染、支气管肺炎、脑炎、角膜感染、脓毒症等。

猴痘为自限性疾病,大部分预后良好。严重病例常见于年幼儿童、免疫功能低下人群,预后与感染的病毒分支、病毒暴露程度、既往健康状况和并发症严重程度等有关。西非分支病死率约3%,刚果盆地分支病死率约10%。

诊断和鉴别诊断

(一)诊断标准

1.疑似病例

出现上述临床表现者,同时具备以下流行病史中的任一项:

(1)发病前21天内有境外猴痘病例报告地区旅居史;

(2)发病前21天内与猴痘病例有密切接触;

(3)发病前21天内接触过猴痘病毒感染动物的血液、体液或分泌物。

2.确诊病例

疑似病例且猴痘病毒核酸检测阳性或培养分离出猴痘病毒。

对符合疑似病例或确诊病例标准的病例,应按相关要求进行传染病报告。

(二)鉴别诊断

主要和水痘、带状疱疹、单纯疱疹、麻疹、登革热等其它发热出疹性疾病鉴别,还要和皮肤细菌感染、疥疮、梅毒和过敏反应等鉴别。

治疗

目前国内尚无特异性抗猴痘病毒药物,主要是对症支持和并发症的治疗。

(一)对症支持治疗。卧床休息,注意补充营养及水分,维持水、电解质平衡。体温高者,物理降温为主,超过38.5℃,予解热镇痛药退热,但要注意防止大量出汗引发虚脱。

保持皮肤、口腔、眼及鼻等部位清洁及湿润,避免搔抓皮疹部位皮肤,以免继发感染。皮疹部位疼痛严重时可予镇痛药物。

(二)并发症治疗。继发皮肤细菌感染时给予有效抗菌药物治疗,根据病原菌培养分离鉴定和药敏结果加以调整。不建议预防性应用抗菌药物。出现角膜病变时,可应用滴眼液,辅以维生素A等治疗。出现脑炎时给予镇静、脱水降颅压、保护气道等治疗。