老杨来自中国江苏农村,2010年开始在新加坡做建筑工人,此前他曾在以色列、阿联打工。他说二儿子还没买房,首付要一百万,“我不干能怎么办?”《中国人的一天》推出“异乡人”系列策划,为你讲述中国人背井离乡在外国打拼的故事。

作者:戈多戈多

来源:中国人的一天

ID:chinaoneday

责任编辑:华妹

点击观看视频:出国打工的第16年他住在“豪华酒店”的楼梯下面

老杨今年55岁,来自中国江苏苏北的农村,2010年便来新加坡做建筑工人,这本该是他在异国他乡的最后一年,毕竟年龄大了体力不如从前,但面对家里的烂摊子,他不得不选择续签。

见过炸弹袭击,也遭遇过抢劫

老杨有两个儿子,大儿子已经结婚生子,二儿子在南京工作,大学毕业2年,还没买房。“那里平均的房价都到了3万多,首付都要一百万,我不干能怎么办?”

年龄过了50岁在新加坡续签不好办,只能花钱买通雇主,这花了老杨不少钱,最终好歹办下来了,而这一签又是一个两年。“我40岁的时候,看工地有人52岁了还在工作,觉得不可思议,心想自己50岁肯定就能退休,这一眨眼就55了,还在出国。”老杨苦笑道。

老杨的相册里放着很多家人的照片,其中这一张是他刚到以色列时拍的,那时候他还很年轻。

老杨自2003年便出国劳务,是中国浩浩荡荡劳务输出大军的一员。在老杨的老家连云港,几乎家家户户的男性都出国,出国劳务几乎成了当地人改变命运最重要途径。

在来新加坡前,老杨去过以色列和阿联。他在以色列经历了巴以冲突,在阿联遭遇抢劫,在新加坡又见证强人政治的落幕。

老杨至今保存以前出国机票的票根。

“炸弹袭击很正常,为了防止巴勒斯坦的毒气弹,以色列所有人手里都有一个防毒面具,政府强制配发,随身带着。”谈起离开以色列,老杨面有悔色:“那时巴以冲突,签证恰好又到期了,就回国了,很可惜,那会儿希伯来语我基本都学会了,和当地人交流完全没问题,不像现在(在新加坡)英语怎么也学不会。”

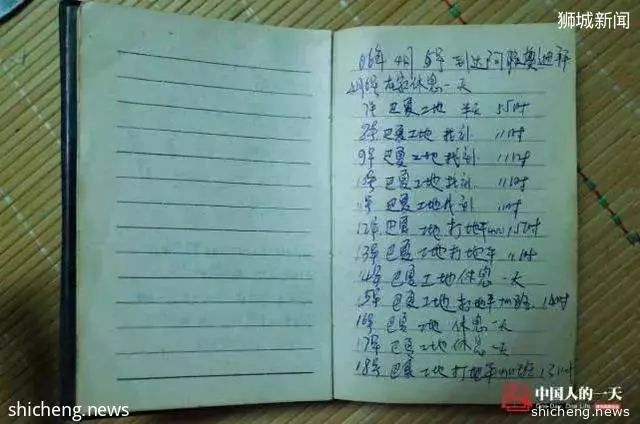

老杨在迪拜的工作日记。

老杨离开以色列后又去了阿联的迪拜,“我被黑中介骗上车,那个人拿着手臂长短的螺丝刀威胁我拿钱,我拚命把车门踹开跑了出来。”老杨还经历了迪拜经济的高速发展,“09年债务危机,迪拜塔没钱建了,经过哈利法的经济援助才再建起来,所以改名叫哈利法塔,我算是看着它建起来的。”

但是在阿联的这几年,老杨没赚到什么钱:“活多钱少,那时候一年才赚4万多,没什么意思,签证到期便回家了,但还是比家里赚的多。”

后来去新加坡的同乡越来越多,老杨索性也跟着去了新加坡。

中国人落脚的芽笼是新加坡的红灯区

来新加坡打工的中国人大多落脚于新加坡芽笼(Geylang),芽笼处于新加坡金融区以东,位于新加坡河的东部。

初到芽笼,看到街边林立的食肆酒家、网吧,甚至街边停著的共享单车都和国内无异,会有种还身处中国的错觉。

芽笼街头的共享单车,和国内的命运相仿,要么被损毁停在街边,要么成了打工者的私人财产。

新加坡是世界上为数不多性交易合法的国家,而新加坡大部分性交易场所则集中在芽笼,在网上搜索芽笼出来结果最多的便是“红灯区”。

新加坡素来以文明干净著称,而芽笼则像这个花园城市的另一面:街边随处可见贩卖私烟和春药的小贩,三五人成群聚众赌博,站街女在路口招徕顾客,这里属于警察睁一只眼闭一只眼的地方。

除了中国人,芽笼也聚集了大量来自各亚洲不发达国家的劳工,如孟加拉、印度以及菲律宾等国。多民族混居也造成了芽笼的多元文化特征,各类信仰相互交织相处著。

老杨和他的豪华旅店

在新加坡劳务的工人分为两种:公司工和散工。二者的区别是年龄,很多人年龄大了体力跟不上,公司便不愿意再招收,就只能做散工,公司工公司会提供住宿和餐食,而且有底薪,散工只能自己找活干,没有经济保障。

新加坡的工人车。政府规定必须有棚才能载人,芽笼的清晨的街道上,能看到一辆辆载满劳工奔向目的地的车子。

老杨说年纪大了后工作越来越不精细,有时候会被工头嫌弃。老杨体力不如从前,他的搭档虽然比他小不了几岁,但体力比他好很多。

老杨的表弟王兴(42岁)来新加坡也有6年之久,因为年轻体力好,在新加坡做公司工。“散工其实不太合法,是干一天赚一天的钱,不干就没钱拿,每年还要交准证费,固定的1万新币(1新币约等于5元人民币),不干活也得交,公司工有底薪,我能偷懒指挥印度裔工人,散工行吗?”。

老杨来新加坡之初也是公司工,公司包食宿,吃盒饭,住集体宿舍。“订的饭也吃不饱,工地还不给做饭,我周末自己偷偷做面吃,一次要放12个鸡蛋。”王兴抱怨道。

集体宿舍没空调,有时候王兴觉得宿舍太热,他会去工地的二楼睡觉,新加坡因为登革热对防治蚊子非常严格,因此这里鲜有蚊虫肆虐。“铺一张大白纸,往那里一躺,睡觉非常舒服。”

而集体宿舍一般情况就是十几个人住一间,各国人混住,使用公共浴室。大家相处倒也和谐,互相尊重各自习俗,比如进门就脱鞋,洗澡时怕印度裔抱怨,中国人也都不再裸体。

老杨后来因为年龄的原因开始做散工,没有公司提供住宿后,他便开始在芽笼租房住。“一开始在芽笼租床位睡,6个人一间那种,便宜,但我睡眠不好,有个人晚上老是做噩梦,乱叫,太影响休息便自己出来住。”

老杨住所外景。

他现在租了一个单间,是经过改造的酒店楼梯下方,房间很小,不足5平米,进去以后都直不起来腰,“这里以前是个小酒店,因为没电梯生意不好,便改造成劳工宿舍。”房租为250元新币,用空调的话每月再加100元。

老杨和他的“豪华旅店”。

老杨隔壁住了一个孟加拉人,两间房的电因为连在一起,同时用空调的话就会跳闸,和房东说了也不管。有时候半夜跳闸了,孟加拉国的人便会敲门让老杨去弄电,“房东怕他们瞎搞,所以把电闸的钥匙放我这里了。”后来老杨索性就只用风扇不开空调,“习惯以后也就不觉得热了。”

老杨在公共厨房准备年夜饭,春节是新加坡公共假日,印度裔工人也得以休息,老杨在煮牛肉,孟加拉人则在煮咖喱。

房东是个浙江人,老杨住的房子便是房东儿子之前在新加坡承保建设的,后来房东儿子回国教书了,这里便交给他妈妈来打理。“房东可能因为老伴走得太早,很强势,说话做事都让人看不下去,你要是敢对她说不,她立马就让你搬走,这里的人都很讨厌她。”老杨抱怨说。

每个月100新币的通勤费用对老杨来说还是太贵了,他后来从组屋捡了一辆房东不要的自行车,修好后便骑自行车去工作,“这个车质量不好,需要经常修。”

老杨生活非常节俭,他房间里大部分家具都是从组屋捡回来的(组屋是指新加坡政府提供的公共住房),平时也没什么花销,衣服一直穿以前公司发的工作服,早饭晚饭都是自己做,中午则打包一份2新币的盒饭带到工作的地方吃。

芽笼街边的二手小贩,卖的东西都是从新加坡人组屋内捡来的,往往非常便宜。

老杨每个月会在固定时间往家里打钱,“房租250,通勤100,吃饭200,签证费1000,每月固定支出就是这些,剩下的钱都寄回家了,每个月可以给家里寄一两万。”

老杨早早为大儿子买了房,而王兴的女儿打小就被送到县城的私立学校就读。

瞧不起中国人,也离不开中国人

老杨的工作签证。

老杨每天上班路过的一家餐馆是他同乡开的,对方90年代便来新加坡打工,移民成功后开了这家店,“赚了大钱了。”对于这种不同时间点造成完全不同的命运,老杨有些后悔:“我来晚了,听说前些年想拿PR(即永居居民身份)还是很容易的,现在我即使拿SPass(S准证)都没办法申请PR。”所谓S准证,指的是“雇主每雇佣10个新加坡本地人才可以雇佣一个SP的外籍”,是相对高级一些的签证。

因为工作签证越来越不好办,近些年来新加坡的中国人越来越少了。