老楊來自中國江蘇農村,2010年開始在新加坡做建築工人,此前他曾在以色列、阿聯打工。他說二兒子還沒買房,首付要一百萬,「我不幹能怎麼辦?」《中國人的一天》推出「異鄉人」系列策劃,為你講述中國人背井離鄉在外國打拚的故事。

作者:戈多戈多

來源:中國人的一天

ID:chinaoneday

責任編輯:華妹

點擊觀看視頻:出國打工的第16年他住在「豪華酒店」的樓梯下面

老楊今年55歲,來自中國江蘇蘇北的農村,2010年便來新加坡做建築工人,這本該是他在異國他鄉的最後一年,畢竟年齡大了體力不如從前,但面對家裡的爛攤子,他不得不選擇續簽。

見過炸彈襲擊,也遭遇過搶劫

老楊有兩個兒子,大兒子已經結婚生子,二兒子在南京工作,大學畢業2年,還沒買房。「那裡平均的房價都到了3萬多,首付都要一百萬,我不幹能怎麼辦?」

年齡過了50歲在新加坡續簽不好辦,只能花錢買通僱主,這花了老楊不少錢,最終好歹辦下來了,而這一簽又是一個兩年。「我40歲的時候,看工地有人52歲了還在工作,覺得不可思議,心想自己50歲肯定就能退休,這一眨眼就55了,還在出國。」老楊苦笑道。

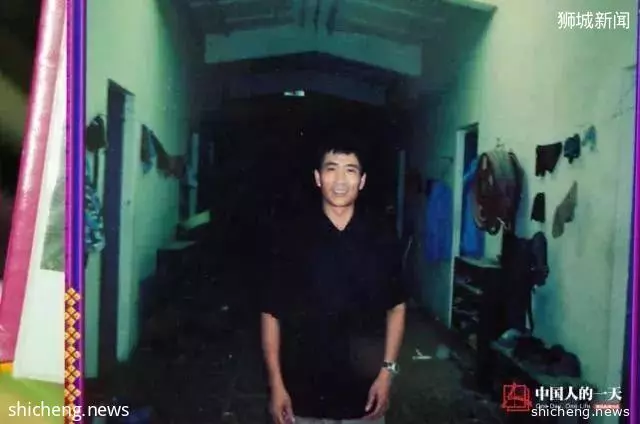

老楊的相冊里放著很多家人的照片,其中這一張是他剛到以色列時拍的,那時候他還很年輕。

老楊自2003年便出國勞務,是中國浩浩蕩蕩勞務輸出大軍的一員。在老楊的老家連雲港,幾乎家家戶戶的男性都出國,出國勞務幾乎成了當地人改變命運最重要途徑。

在來新加坡前,老楊去過以色列和阿聯。他在以色列經歷了巴以衝突,在阿聯遭遇搶劫,在新加坡又見證強人政治的落幕。

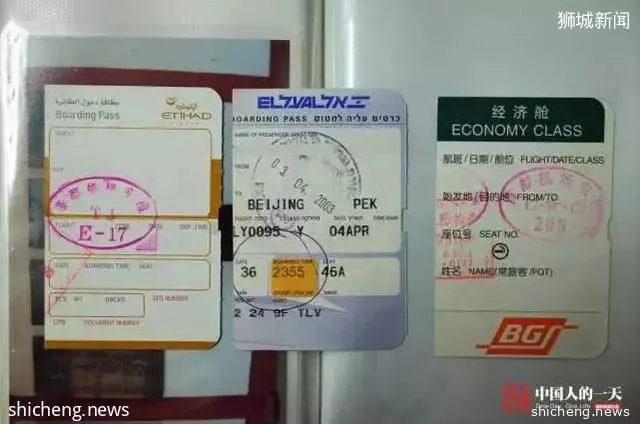

老楊至今保存以前出國機票的票根。

「炸彈襲擊很正常,為了防止巴勒斯坦的毒氣彈,以色列所有人手裡都有一個防毒面具,政府強制配發,隨身帶著。」談起離開以色列,老楊面有悔色:「那時巴以衝突,簽證恰好又到期了,就回國了,很可惜,那會兒希伯來語我基本都學會了,和當地人交流完全沒問題,不像現在(在新加坡)英語怎麼也學不會。」

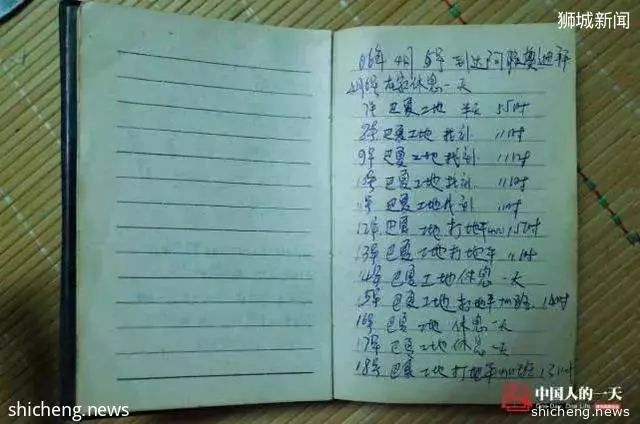

老楊在杜拜的工作日記。

老楊離開以色列後又去了阿聯的杜拜,「我被黑中介騙上車,那個人拿著手臂長短的螺絲刀威脅我拿錢,我拚命把車門踹開跑了出來。」老楊還經歷了杜拜經濟的高速發展,「09年債務危機,杜拜塔沒錢建了,經過哈利法的經濟援助才再建起來,所以改名叫哈利法塔,我算是看著它建起來的。」

但是在阿聯的這幾年,老楊沒賺到什麼錢:「活多錢少,那時候一年才賺4萬多,沒什麼意思,簽證到期便回家了,但還是比家裡賺的多。」

後來去新加坡的同鄉越來越多,老楊索性也跟著去了新加坡。

中國人落腳的芽籠是新加坡的紅燈區

來新加坡打工的中國人大多落腳於新加坡芽籠(Geylang),芽籠處於新加坡金融區以東,位於新加坡河的東部。

初到芽籠,看到街邊林立的食肆酒家、網吧,甚至街邊停著的共享單車都和國內無異,會有種還身處中國的錯覺。

芽籠街頭的共享單車,和國內的命運相仿,要麼被損毀停在街邊,要麼成了打工者的私人財產。

新加坡是世界上為數不多性交易合法的國家,而新加坡大部分性交易場所則集中在芽籠,在網上搜索芽籠出來結果最多的便是「紅燈區」。

新加坡素來以文明乾淨著稱,而芽籠則像這個花園城市的另一面:街邊隨處可見販賣私菸和春藥的小販,三五人成群聚眾賭博,站街女在路口招徠顧客,這裡屬於警察睜一隻眼閉一隻眼的地方。

除了中國人,芽籠也聚集了大量來自各亞洲不已開發國家的勞工,如孟加拉、印度以及菲律賓等國。多民族混居也造成了芽籠的多元文化特徵,各類信仰相互交織相處著。

老楊和他的豪華旅店

在新加坡勞務的工人分為兩種:公司工和散工。二者的區別是年齡,很多人年齡大了體力跟不上,公司便不願意再招收,就只能做散工,公司工公司會提供住宿和餐食,而且有底薪,散工只能自己找活干,沒有經濟保障。

新加坡的工人車。政府規定必須有棚才能載人,芽籠的清晨的街道上,能看到一輛輛載滿勞工奔向目的地的車子。

老楊說年紀大了後工作越來越不精細,有時候會被工頭嫌棄。老楊體力不如從前,他的搭檔雖然比他小不了幾歲,但體力比他好很多。

老楊的表弟王興(42歲)來新加坡也有6年之久,因為年輕體力好,在新加坡做公司工。「散工其實不太合法,是干一天賺一天的錢,不幹就沒錢拿,每年還要交准證費,固定的1萬新幣(1新幣約等於5元人民幣),不幹活也得交,公司工有底薪,我能偷懶指揮印度裔工人,散工行嗎?」。

老楊來新加坡之初也是公司工,公司包食宿,吃盒飯,住集體宿舍。「訂的飯也吃不飽,工地還不給做飯,我周末自己偷偷做面吃,一次要放12個雞蛋。」王興抱怨道。

集體宿舍沒空調,有時候王興覺得宿舍太熱,他會去工地的二樓睡覺,新加坡因為登革熱對防治蚊子非常嚴格,因此這裡鮮有蚊蟲肆虐。「鋪一張大白紙,往那裡一躺,睡覺非常舒服。」

而集體宿舍一般情況就是十幾個人住一間,各國人混住,使用公共浴室。大家相處倒也和諧,互相尊重各自習俗,比如進門就脫鞋,洗澡時怕印度裔抱怨,中國人也都不再裸體。

老楊後來因為年齡的原因開始做散工,沒有公司提供住宿後,他便開始在芽籠租房住。「一開始在芽籠租床位睡,6個人一間那種,便宜,但我睡眠不好,有個人晚上老是做噩夢,亂叫,太影響休息便自己出來住。」

老楊住所外景。

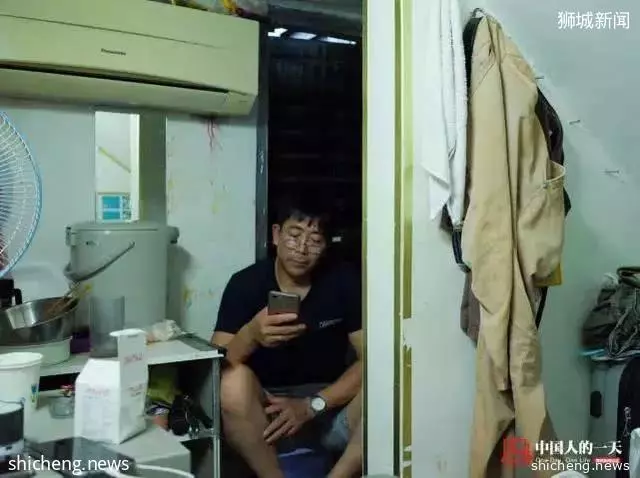

他現在租了一個單間,是經過改造的酒店樓梯下方,房間很小,不足5平米,進去以後都直不起來腰,「這裡以前是個小酒店,因為沒電梯生意不好,便改造成勞工宿舍。」房租為250元新幣,用空調的話每月再加100元。

老楊和他的「豪華旅店」。

老楊隔壁住了一個孟加拉人,兩間房的電因為連在一起,同時用空調的話就會跳閘,和房東說了也不管。有時候半夜跳閘了,孟加拉國的人便會敲門讓老楊去弄電,「房東怕他們瞎搞,所以把電閘的鑰匙放我這裡了。」後來老楊索性就只用風扇不開空調,「習慣以後也就不覺得熱了。」

老楊在公共廚房準備年夜飯,春節是新加坡公共假日,印度裔工人也得以休息,老楊在煮牛肉,孟加拉人則在煮咖喱。

房東是個浙江人,老楊住的房子便是房東兒子之前在新加坡承保建設的,後來房東兒子回國教書了,這裡便交給他媽媽來打理。「房東可能因為老伴走得太早,很強勢,說話做事都讓人看不下去,你要是敢對她說不,她立馬就讓你搬走,這裡的人都很討厭她。」老楊抱怨說。

每個月100新幣的通勤費用對老楊來說還是太貴了,他後來從組屋撿了一輛房東不要的自行車,修好後便騎自行車去工作,「這個車質量不好,需要經常修。」

老楊生活非常節儉,他房間裡大部分家具都是從組屋撿回來的(組屋是指新加坡政府提供的公共住房),平時也沒什麼花銷,衣服一直穿以前公司發的工作服,早飯晚飯都是自己做,中午則打包一份2新幣的盒飯帶到工作的地方吃。

芽籠街邊的二手小販,賣的東西都是從新加坡人組屋內撿來的,往往非常便宜。

老楊每個月會在固定時間往家裡打錢,「房租250,通勤100,吃飯200,簽證費1000,每月固定支出就是這些,剩下的錢都寄回家了,每個月可以給家裡寄一兩萬。」

老楊早早為大兒子買了房,而王興的女兒打小就被送到縣城的私立學校就讀。

瞧不起中國人,也離不開中國人

老楊的工作簽證。

老楊每天上班路過的一家餐館是他同鄉開的,對方90年代便來新加坡打工,移民成功後開了這家店,「賺了大錢了。」對於這種不同時間點造成完全不同的命運,老楊有些後悔:「我來晚了,聽說前些年想拿PR(即永居居民身份)還是很容易的,現在我即使拿SPass(S准證)都沒辦法申請PR。」所謂S准證,指的是「僱主每僱傭10個新加坡本地人才可以僱傭一個SP的外籍」,是相對高級一些的簽證。

因為工作簽證越來越不好辦,近些年來新加坡的中國人越來越少了。