本月22—23日,吴晓波频道&激荡商学在新加坡举办的“生而全球·定力未来”首届出海全球峰会引爆行业圈。

吴晓波、新加坡国立大学亚洲研究所卓越院士马凯硕,人文财经观察家秦东盟各国商协会等50+政商嘉宾出席大会并发表了真知灼见。

这是该论坛举办8年以来首次海外落地,聚焦“谋新局、双轮驱、再进化、新起点”四大篇章议程,为出海企业提供视野、落地、资源等全方位的学习与对接机会。

以下内容由吴晓波频道授权新加坡眼发布:

“不出海,就出局”吗?

感谢本次峰会两天以来的所有嘉宾们。两天里嘉宾们谈到一些框架性的观点,具体的细节,需要我们回到自己的工作、生活中,重新去消化和探索。

昨天做峰会开场演讲的是顾清扬老师,顾老师在我们频道发表过一个观点,叫做“出海要早,下手要缓”,就是企业出海要早行动,但下手投资时,一定要非常谨慎。

但我在和顾老师交流时说道,这对于从中国大陆来的企业家来说特别难。为什么?

因为几十年来,我们养成了一个习惯,就是出手快。我们都是机会主义者,认为“时不我待”,动作一慢就会丧失机会。

除了出手快,过去几十年,中国企业家在做生意时的第二个特点,就是多少有些不计后果,敢于破坏任何东西,从环境到竞争关系等。

第三,我们敢于All in所有资源,甚至连死都不怕。

因此,中国企业过去那么多年的成功,在很大程度上都是因为我们出手快、我们敢于破坏、我们不怕死。

但是如果中国企业出海到东南亚,未来这“三板斧”还能行吗?

有的可能行,有的不一定能行。既然大家来参加出海峰会,首先要保持理性。

有一句话现在在国内很火,叫做“不出海,就出局”,我并不那么想。

今天有我的学生来到现场。大伟两夫妻,他们在中国的一个中部省份经营物流园区。他们在一个拥有200多万人口的地级市,经营一座1000多平方米的物流园区。

这是一个非常好的现金流生意。中国的互联网电商很发达,因此需要建立大规模的县与县之间、地区与地区间的支线货运,而这两年中国政府为了减轻高速公路的开发压力,也在大力发展支线货运。物流产业园成了未来国家发展的一个大的产业方向。

大伟两夫妻来到新加坡,是不是因为他们的生意“不出海就会出局”?我想应该不会出局。那他们为什么而来?我觉得是为了一种可能性。他们都还很年轻,都是80后。那么在他们现有的生意以外,在中国市场之外,未来几十年还有没有新的可能性?

“生而全球”是一种价值观

很多朋友第一次听到“生而全球”这几个字,大概是在去年12月30日。我的年终秀里有8个关于2024年的预见,最后一个叫做“生而全球,再下南洋”。

经过这两天峰会,我自己对“生而全球”四个字都有了新的理解。我觉得这个“生”是生意,同时也是生活,还有可能是生命。

我们这一次可能是更广泛意义上的全球化。我觉得全球化在更本质上就和现代化与现代性一样。中国有很多高楼大厦,但有多少中国人是具有现代性的人?

所以我认为,全球化的本质是一种价值观。我们相信全球化的普世价值观,相信全球化的人才、资本的自由流动是现代人类社会文明的一个重要特征,这是我对“生而全球”的最新理解。

“生而全球”这句话现在在国内挺有名的,但它不是我的发明,它是我去年在东南亚考察,与一位在印尼做咖啡的创业者交流时,他提出的。那一刻我被震撼到了,我突然发现,中国企业出现了一种新的可能性。

从2022年4月开始,我跑了23家中国最好的标杆工厂。上个月刚去了伊利,下个月我们会去远大,再接着去宁德时代。我们去看这些中国的大型企业,会发现所有的产业正在发生巨大的变革。因而我们到东南亚来,首先也要不断地去看,脚一定要快一点,多看一点,但手要更慢一点。我们要更理性地面对全球化和未来的企业出海。

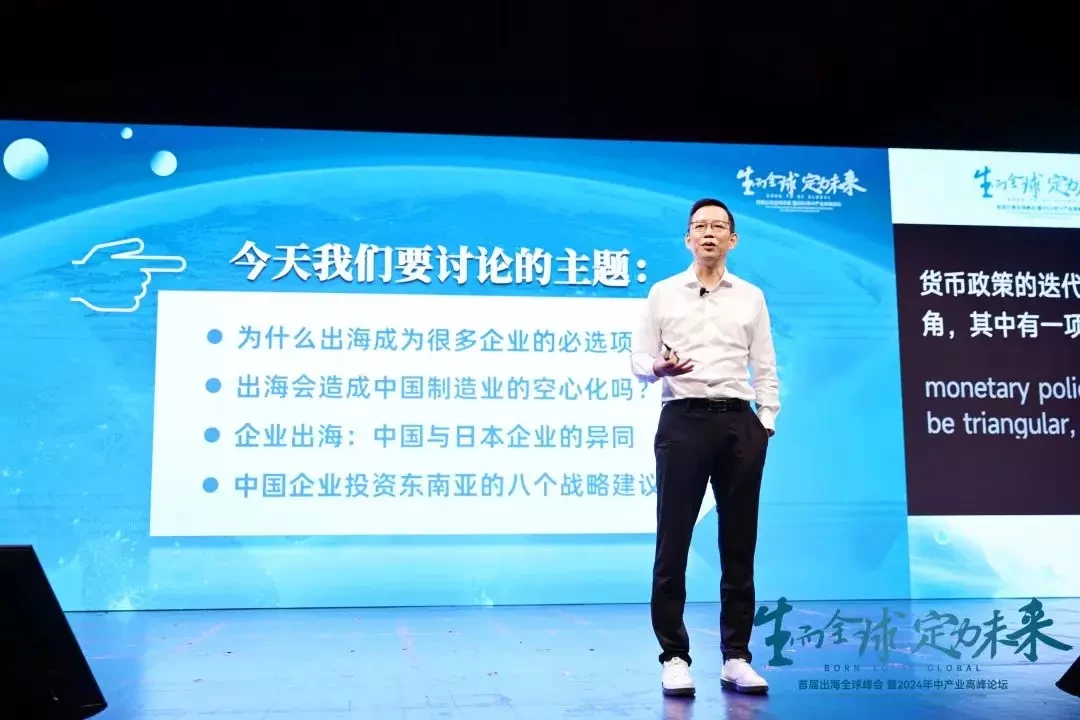

接下来讨论这么几个话题:

◎ 第一,出海为什么成为很多企业的必选项?

◎ 第二,出海会不会造成中国制造业的空心化?不支持企业出海的人们的担心主要就是两个——产业的空心化和资金的外流。

◎ 第三,讨论中国和日本出海企业的异同。日本从13年时间里进行了大规模的企业出海。日本是怎么做的?踩过哪些坑?有哪些经验或问题是我们未来有可能或一定会碰到的?

◎ 第四,我们来讨论投资东南亚的一些战略建议。

中国企业出海,这不是第一波

我想几个词描述了今天很多企业家朋友们的共同心态,“很兴奋、很陌生、很迷茫”。

很兴奋吧,很陌生吧?要面对各种法规和制度。同时也很迷茫——要出海,但怎么出海?什么时候出海?用什么方式出海?到哪去?这些问题,今天我们还完全没有找到答案,你找到的可能是个问题,这本身已经很了不起。

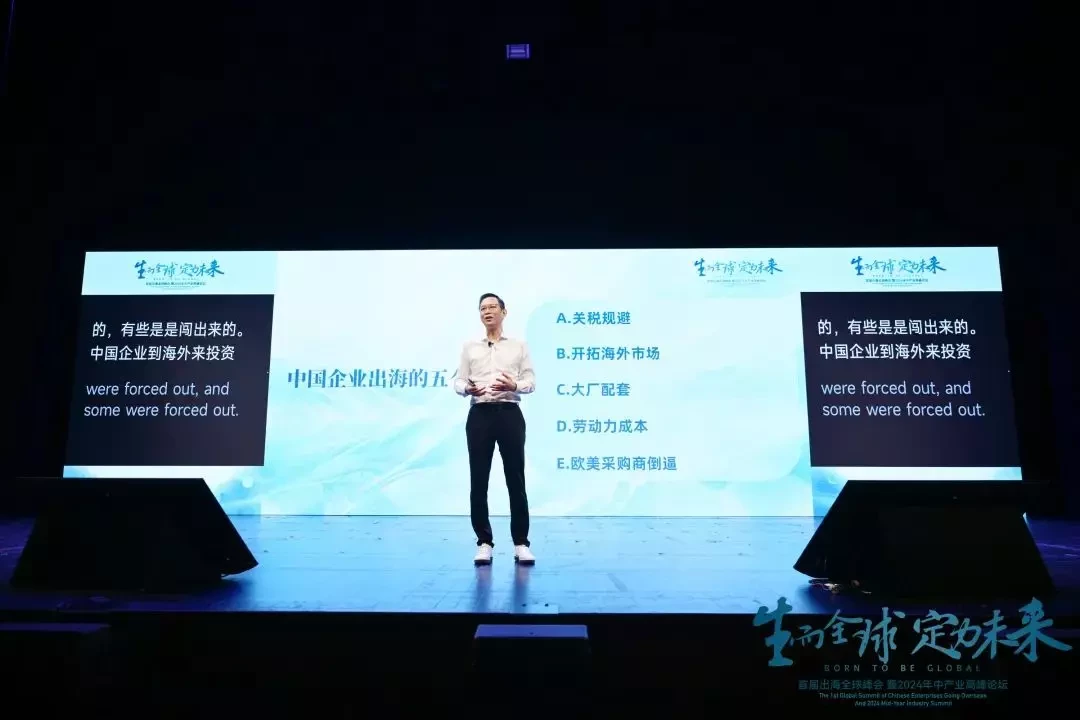

出海的企业,有些是被卷出来的,有些是被逼出来的,有些是闯出来的。

中国企业到海外投资,其实今天并不是第一波。我认识一位老一辈企业家叫鲁冠球,他1969年开始创业,后来创办了万向集团。

万向集团是做万向节的,它的出海是在1994年,出海到哪呢?到美国。万向在底特律附近创办了一家工厂,大约花了7到8年时间,成为了福特的供应商,到今天它还是海外一个非常大的汽配企业。

中国的另一家企业叫做海尔。海尔创办于1984年,到今年整整40年。当年,海尔是从德国引进了一条生产线,开始在中国制造冰箱。

到1994年,张瑞敏在海尔十周年会议上读了一篇他的散文诗——《海尔是海》。当年,海尔冰箱的市占率是全国第一,接着它开始做空调、电视机。

到1998年,张瑞敏说了一句话,他说“我的利润像刀片一样”。

那一年发生了东亚金融危机,中国国内市场开始萎缩,产能开始过剩。“产能过剩”这个词第一次出现,就是在1998年的《经济日报》。

自那时起,中国企业开始在国内卷价格,以至于“利润像刀片一样薄”。

海尔在1998年第一次出海,到美国去办工厂,它花了10年左右,成为美国市场容量在100升以下迷你冰箱的第一名。

到了2010年,美国、日本等发达国家的大型家电企业开始转型,所以海尔在2011年收购了三洋,在2015年收购了新西兰的Fisherpack,到2016年又以55亿美元收购了美国GE公司的白电业务。之后大约花了5年时间,到2021年,GE的白电开始为海尔盈利。

那时张瑞敏马上就要退休了,我到青岛时问他:“你是怎么让收购来的GE白电部门盈利的?”张瑞敏反问我:“晓波,你知道我派了多少人过去吗?派了一个人,一个财务总监。”

怎么盈利的呢?他说,海尔放权给美国的高管,让他们学习了海尔“人单合一”的模型,并把海尔所形成的生产线管理模式和经验输出到美国,就让GE的白电部门产生了盈利。

海尔成长的模型基本和迈克尔·波特“竞争战略”的逻辑一样——先做一个单一产品,在区域市场中获得第一名,然后在区域市场中做相关多元化,多元化做到第一名后,再实施全球化战略,这就是竞争战略的“四步走”。

海尔经历了非常完整的“四步走”。但这一轮中国企业的出海,和当年的万象、海尔、TCL、海信等企业的出海有非常大的不同。

这轮企业出海有什么不同?

我第一次很意外地听说企业出海的一个原因是什么呢?当时是2019年,有两位学生几乎在一个月时间里先后找到我,提到了“出海”。

其中一位是在湖州给沃尔玛配套做袜子的老赵。

他说,“吴老师,我要去东南亚办厂。”我问他为什么,他说,“吴老师,我的上家告诉我,3年内要到东南亚办厂。”因为当时沃尔玛在中国地区的袜子采购配比占全球的35%,它需要在3到5年内把这一比例降到20%左右。于是它找到几家头部的供货商,要求它们去东南亚办厂。一旦去它们东南亚办厂,对于那些在东南亚生产的袜子,沃尔玛提供的采购价将提高5个点,而如果不去东南亚办厂,它们就会失去这单生意。

老赵来找我之后没过多久,浙江永康一家做保温杯的上市公司老总也找到我说,“吴老师,我们的海外采购商说,如果我们不去中国以外的地方办厂,就会减少订单,如果去海外办厂,它就会将采购价格提高5%。”

这些中国企业都不是大型企业,而是中型企业,或是细分行业的冠军企业,这一轮的出海和过去有很大的一个区别。

我总结了今天中国企业出海的几个原因,包括规避关税、开拓海外市场、为大厂提供配套、降低劳动力成本和欧美采购商的倒逼。

随之而来的,是今天中国企业进入了这样一个时期:企业会面临更多超出专业能力和认知以外的不确定性,影响企业未来的出海决策和判断。

最典型的,就是一些让我们非常意外的事正在发生,比如地缘政治环境处在一个特别非理性的状态等等。

那么要不要出海呢?还是得出海。在认清不确定性的前提下,再来做出自己的决策,这是我们唯一能做的事。

去年我去了几个东南亚国家,我去到位于柬埔寨西哈努克港的红豆产业园区,那里有11平方公里,目前入驻了175家中国企业,涉及五金、机械、建材和汽车零部件等产业门类。

我去大自然地板参观,我问大自然地板的老总为什么要到西港办厂,他回答说是为了规避关税。对一些劳动密集型企业来说,柬埔寨是一个特别值得投资的地方。

接着我去了越南的北宁,北宁离中国非常近。我打开地图查了查,从北宁到深圳大约是1200公里,这意味着当天下午在深圳装一箱货,如果通关顺利,第二天就能送到北宁。所以北宁和中国华南地区的产业链联系非常紧密。

我去北宁时,当地工业用地的价格已经达到60万元/亩,仓储租金平均为35元/平方米/月。60万/亩基本相当于今天广东中山、浙江嘉兴、江苏南通的地价水平,也就是基本接近中国一线工业城市的地价,并不便宜。