爸爸的身影

——新加坡第一代移民的奋斗历程

作者:卢桂霞(新加坡)

爸爸去世时94岁,差一个多月就是千禧年,距今16年了。从他一生的行事中,可以看到早期过番客和新加坡第一代移民的身影。

过番到南洋

爸爸出生于海南岛昌洒市,祖先上辈从事裱字画和制鞋的工作。身为长子又曾在乡下上过学堂的爸爸,不曾做种田的事。自和妈妈结婚后,觉得在家做鞋子似乎没什么前途,便开始了人生的第一次远行,到曼谷学做裁缝,逗留了两年才回乡。但是,乡下人除了要结婚外,是没有多少人会找裁缝师做衣服的。于是乎,爸爸又作了第二次离家的打算,这次是来到厦门。一个乡亲在厦门颇有名气,开了一家西餐馆,爸爸就在那里做管账的工作。做了三几年,生意收盘,爸爸面临生活困境。

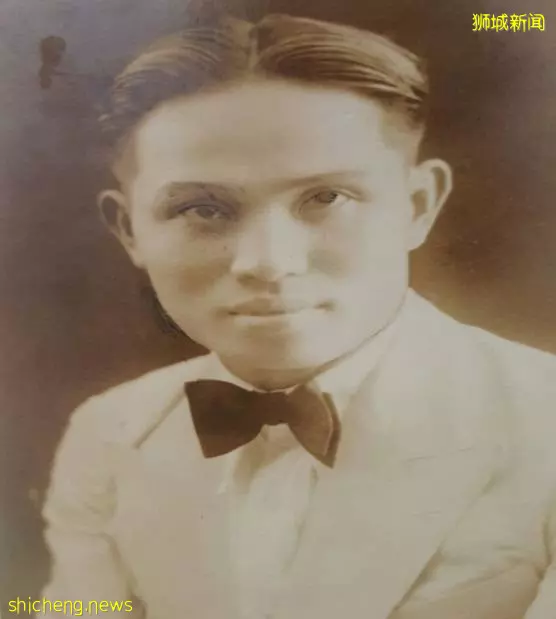

这时,一个同乡人说不如去新加坡吧!但爸爸连船费都付不起,同乡人说在船上给吃给住打散工吧!就在这样的机缘下,爸爸来到新加坡。当时二战还没爆发,新加坡的经济也还未起步,要找份工作绝非容易的事。有人介绍爸爸去印尼割树胶,也有人看爸爸身材魁梧,又是排球高手,叫他去当职业排球手,但爸爸都没答应,在这时他还自恃是个“少爷”吧! 从爸爸的旧相片中,找到一张应该是来到新加坡后所拍的相片。爸爸头发的分线是在中间,穿着大衣,结上当年流行的领带花。这样的装扮很有时尚感吧!难怪爸爸没干过什么“粗活”。

承顶“荣成”咖啡店

在这时的新加坡,人们的乡土观念很强,离家外出的乡亲们都能互相帮忙。一看到同乡人经济拮据,会马上伸出援手。 就在这时,爸爸遇到一个贵人,给了他200元与人合股开咖啡店,这就是“荣成”咖啡店,位在美芝律,距离红灯码头不远。当船只靠岸时,多数人会来咖啡店歇脚。店屋二楼的一个房间,租给“兰家村”的人当“公司房”,他们多以航海为业。船只来到新加坡时,必到“公司房”找乡人叙旧;如果被解雇了无处安身,也可以住在“公司房”里。因为人来人往频繁,“荣成”成了一个联络站,咖啡茶水的生意还挺不错的。

但1941年12月8日,日军开始入侵马来半岛,当英国的皇家海军舰船被击沉后,日军南下,1942年2月15日,新加坡沦陷,改名为昭南岛。日军向华侨勒索交俸纳金,还展开大规模的大检证。有人领取了“良民证”,但也有很多人惨遭重机枪扫射。爸爸幸好躲过了这场劫难,继续经营咖啡店。这时,虽然民生凋敝,但咖啡店里有个女工会制作糕点,便烘制了各类糕点卖给日本人,还赚了一大箱的“香蕉纸”。

1945年,终于盼来了和平,香蕉纸一夜之间变成了废纸。战后百业待兴,人们都勒紧腰带过日子,但也开始和家乡的亲人恢复联系。当时爸爸和很多人一样,迫不及待地要申请亲人来新加坡。申请的手续不算复杂,但得有公司或社团担保盖章。于是,爸爸参加琼州会馆,由会馆盖章向海南岛申请。妈妈和哥哥在1947年经历了坐货船的晕眩和颠簸,在海上挨了多天,终于在棋障山(圣约翰岛)上岸并隔离两天,才抵达红灯码头,和爸爸团聚,而后生下四个孩子。

这时的“荣成”咖啡店除了卖咖啡茶水和糕饼外,和当时的很多咖啡店一样,在店里用屏障隔开,置放了三张麻将桌,以“抽水”的方式经营。当开桌后三缺一时,爸爸就会充当一角。也许是常有机会进场的关系吧!爸爸的麻将技艺纯熟,不用整理牌,只要一摸就知道是什么牌,也马上出牌。在这时的咖啡店,倒是赚了不少钱。那时的人不会把钱存在银行里,我曾看见爸爸把一叠叠的钞票卷了放在镜框的背后。

在“荣成”楼上住的那几年,哥哥上了中正总校,而我也在佘街的醒华完成小学教育。

乡土观念的改变

家人虽然来到新加坡,我们几个小孩也陆续出世,但对战后的新加坡人来说,并没有把这块英殖民地当成自己的“家”,人们都有同样的想法:这是“寄居”的地方,总有一天会“回家”去的,妈妈也想住三几年就回乡去。

那时,爸爸只要存了一点钱,就寄回乡去,先建一间祖屋,但没多久就被台风摧毁,之后再重建。不但如此,还买了几亩田,打算他日回乡时,既有屋子住,又有田耕地,可以风光地过日子。

但是,没想到局势改变,共产党上台后,又经历了上世纪50年代的土改、批斗地主的血腥斗争及大跃进等种种改革,在外的华侨已经无法再走来时路,加上孩子得上学了,爸爸和妈妈才断了“回家”的念头,并在此落地生根。虽然如此,父母亲从没忘了家乡的叔婶、姨姑舅及他们的孩子们。按时寄钱接济,资助读书、建房子等,在那50年代时,父母亲省吃俭用,不时托水客带衣物、麦片、腌肉及猪油回去,尽量让亲人们能够温饱。

不同时代的人有不同的想法,做不同的事情,爸爸和妈妈的这种乡土观念,其实正是当时很多人的写照。

创办“广益”酱园

我不是在“荣成”出世的,妈妈和哥哥来到新加坡后,住在如切路一间角头咖啡店的楼上。

在同宗的亲人中,卢涛叔公是学历最高的。他得到一个亲人的帮助,有机会就读广州的暨南大学,后来辗转来到新加坡,在华侨中学教书。叔公还蛮有生意头脑的,有一天,他对爸爸说,他在吉隆坡尝到一支味道很好的酱油,不如来做酱油生意吧!他果真火速行动,托人把那位制作酱油的头手挖到新加坡来,并招股创办酱油园。除了叔公和爸爸是大股东外,还另外找来整十人参股,爸爸担心血本无归,不敢投入太多钱,但他却借钱给别人来参股。其实,如果亏本的话,那些股东也是没有钱归还的。爸爸的行事作风,就和那个时代的很多人一样,做事谨慎、老老实实,不求赚大钱,但求能养活一家大小。

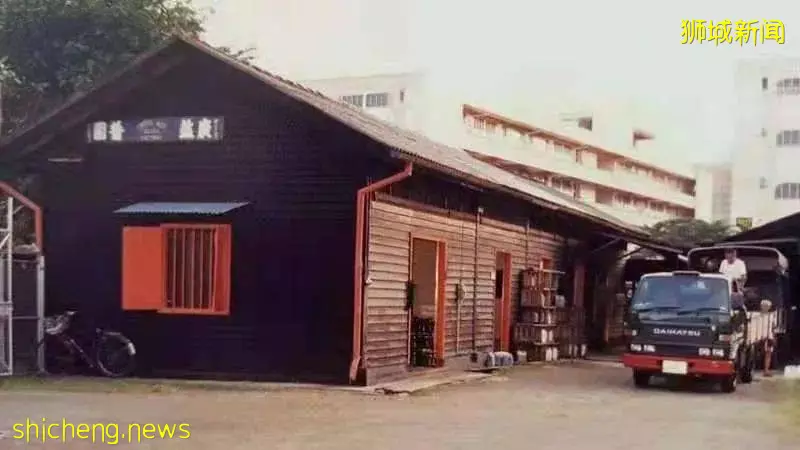

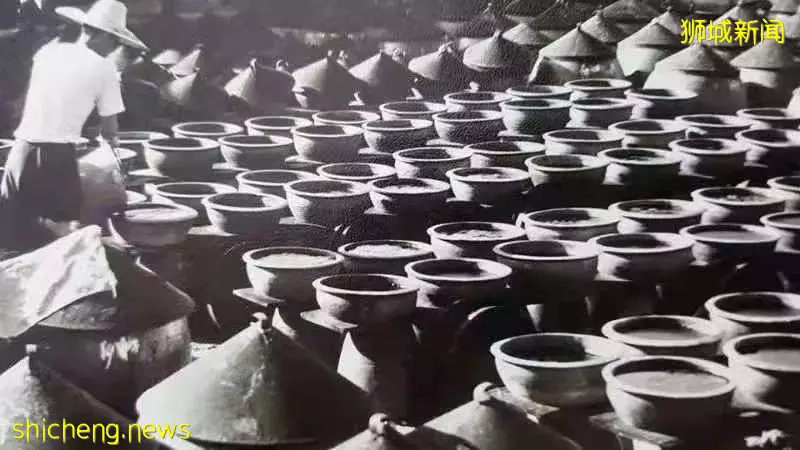

最早的“广益酱园”设在如切住家附近,大概是两家店屋的面积,但小作坊的酱油逐渐站稳酱油业的市场。后来,由于原地不再允许当作坊,便在巴耶里峇买了一块地,建了几间厂房,添置大号龙缸。这里地方较大,可以好好地爆晒酱油。所以,几十年下来,“广益”的酱油已小有名气,尤其是“特等”黑酱油,更享有口碑,是蘸鸡肉、滴半生熟蛋、腌三层肉的最佳配料。其他如“壹号”酱油、原青及普通煮炒用的酱油和酱青,都为餐馆厨师及一般家庭所乐于采购。

“广益”的第一辆载送酱油的货车

爸爸在酱油园里,负责所有的钱财往来。每天的进账和出帐,出货和购货,都详细地记在大本子里,而叔公则负责审查的工作。他们两人勤勤恳恳,管理著厂里的账目,不但条理清楚,每年还有红利分给股东们。除了管钱外,爸爸还得小心处理当年的私会党徒来收保护费的事情,如果处理不当,可引来无穷祸患。爸爸一直坐镇厂里,一直到1982年才退休,当时他72岁。

到了上世纪80年代时,酱油厂面临一个大抉择,厂址所在地被征用。要买地再建厂吗?这不是不可能,但肯定是个大工程。厂里的股东除了爸爸、哥哥和叔公外,都赞成把厂卖掉,大家分钱。在这种情况下,加上其他股东的第二代都无意进酱油厂,虽家中小弟一直在厂里工作,但也无法独资经营,终于,把地卖了出去,这盘赚钱的生意就此收盘,只有小弟今天还做着酱油的小本生意。

(满园的酱油缸)

处理钱财一丝不苟

爸爸处事小心谨慎,思路清晰。对于管理钱财方面,更是有规划、有系统。在“荣成”时代,茶水、打麻将抽水及购货等琐琐碎碎的小钱,爸爸很有耐心地管理。到“广益酱园”时代,钱财开支复杂化。全盛时期有三辆送货的车子,爸爸得开货单给送货的员工,下午车子回厂,他就得收回出货单的副本,一项项做记录,再点算钱的总数,确保没有差错。再来员工的薪水、园里的伙食菜钱、添购原料等等,都由爸爸一手包办。

再说,爸爸还跑银行。我记得爸爸把一叠叠的钱藏在裤子的暗袋里,带上支票簿,搭车去中国银行或华侨银行存钱。想当年,银行里的职员都会讲方言,支票上的款项也是写华文。办好银行的事后,爸爸就马上回厂里或回家,从没在外面吃一顿饭或喝一瓶水,几十年来都小心翼翼地管着厂里的钱。

除了酱油厂的钱财之外,爸爸还帮亲戚管钱。当时有打工的亲戚拿了薪水后,就把一部分拿来给爸爸收著。爸爸会把数目记在555的小册子里,等到他们需要钱时才来拿。我甚至看过一位阿姨带了姨丈来借钱,其实,是阿姨自己存的钱,却担心丈夫乱花钱,而以“借钱”来警惕丈夫。对于这些事,爸爸毫无怨言,也赢得亲戚们的信任。

至于家中的用钱,爸爸更处理得有条有理。那时候,爸爸虽为“经理”,但薪水不多,要供哥哥读大学和四个小孩读书 ,还有衣食住行各方面,不小心用钱的话,经济就拮据了。后来哥哥毕业出来教书,当时教师的薪水才三百多块,哥哥把大部分的薪水交给爸爸养家。我们几个小孩也逐渐长大,爸爸坚持要让子女读大学,有一年还三人同时读大学,但爸爸和哥哥都辛苦地撑过去了。在这样的情况下,爸爸管钱是一丝不苟的。

在家中的收入和开支方面,爸爸常年有一本记账的本子,收入项除爸爸的薪水外,就是每个孩子每月哪天所给的零用钱,开支项则记下日常生活中钱用在哪些方面,数目是多少。每个星期在滴滴答答的算盘声中,结算一次。他的这个理财的习惯,一直到去世前的两个星期才停止。

鹣鲽情深

爸爸和妈妈结缡55年,是传统的旧式婚姻,在生活中,他们都不会说些贴心话,也不会有什么亲密的举动,连手拉手都没有,但他们那一辈人的感情是属于“细水长流”式的,对彼此的关心就从小事件中表露出来。

在上世纪70、80年时,一般家庭常买老母鸡煮鸡饭,这是最经济和最省钱的菜肴,我们家一个星期会吃两三次。妈妈会剁碎鸡胸肉,淋上“广益”的黑酱油,搅拌后喂孙子吃。长期下来,两个孙子吃得白白胖胖的,到今天,鸡饭还是他们最心爱的食物。至于爸爸,妈妈总会留下几块鸡尾肉和鸡屁股,让爸爸晚上吃,再配上半杯酒,细斟慢酌,这就是爸爸最满意的夜宵了。

妈妈对于爸爸所给的买菜钱,总是精打细算,加上子女给的零用钱,她竟能在那不多的菜钱中,存下自己的私房钱,寄回在乡下的姐姐和外甥,而妈妈不会再向爸爸拿钱,她不愿加重爸爸的负担。

至于子女若有什么烦心的事,妈妈也大都不跟爸爸说,妈妈替爸爸顶下那些烦恼的生活琐事。

虽然在新加坡生活了那么多年,但他们依然存有乡土观念,惦记着在乡下的亲人们。当中国对外开放后,他们便在上世纪80年代中第一次回乡。那是很隆重的事情,他们带回几袋的新旧衣服、三合一咖啡、戒指、耳环等。家里的亲人至少有四五十人,全聚在祖屋里。为了还愿,演了通宵的木偶戏,还宴请所有亲人和邻居朋友,住了一个星期才回来。当我们去机场接机时,发现两人面容憔悴、精疲力尽。但过后不久,他们又忘了旅途的辛劳,再次相伴回乡。

妈妈晚年病魔缠身,进出医院几次。爸爸对妈妈百般照顾和容忍,没有一丝怨言,妈妈比爸爸早去世8年。过后一年,爸爸带了妈妈的相片,做了一次海南环岛游。

爸爸二三事

也许是有运动员的底子吧,爸爸向来身体健康。但是在50多岁时,突然患上糖尿病,当时,最小的弟弟刚出世。爸爸难免感到担忧,除了服西药外,还坚持每天吃一块西瓜,结果到晚年时,他的糖尿病竟然不需服药。爸爸到90多岁时,眼不花、耳不聋,嘴里没一颗假牙。

爸爸有良好的饮食习惯,日常三餐加上下午的一杯茶和一块点心,从来不吃零食,吃饭时不喜欢弄脏手,所以,他不吃鱼头、虾和螃蟹,也不吃罗惹、叻沙、汉堡包等食物,这就是他的养生之道吧!

爸爸和当年的很多爸爸一样,感情内敛,不善于和孩子说笑,但我们都感受得到他对子孙的爱和关心。我大学毕业时,第一份工作是到华义当代课教师。每天天朦朦亮时,爸爸陪我走一段路去搭巴士。路途中虽没什么交谈,但我深深体会到父亲的爱。妈妈去世后,我几乎每天下午都过去陪他喝茶,聊聊家常。至于午餐和晚餐,都是在隔壁的哥哥家享用。

爸爸风雨不改得做的事,是清晨五点就起身,煮水后喝杯茶,等六点就步行到马林百列NTUC附近的咖啡店,这时老友们陆续到来,再喝茶聊天,到八点钟才回家。我们都很感恩,八九十岁的爸爸,不需别人搀扶、不需拿手杖,生活自理,这可是我们子女最大的福分了。

后记

爸爸在新加坡生活了五六十年,经历了世界一战、二战、昭南时代、英殖民地时期、自治到加入马来西亚,到成为一个独立自主的国家,目睹社会的演变与发展。秉承第一代移民刻苦耐劳、节俭自励的精神,为家庭的幸福、为子女的教育,全心全力尽为人夫、为人父的责任。

爸爸是如此,其他很多第一代的移民也都如此。