【律师解读】

1、 国籍与税收居民(税籍)并不等同。比如,取得新加坡国籍或者永久居民,并不必然不是中国的税收居民。根据中国法律规定,中国的税收居民判断标准并不是以国籍来衡量,而是通过是否有住所/居所及停留的时间决定

1.1法条依据:《中华人民共和国个人所得税法》第一条之规定:

在中国境内有住所,或者无住所而一个纳税年度内在中国境内居住累计满一百八十三天的个人,为居民个人;居民个人从中国境内和境外取得的所得,依照本法规定缴纳个人所得税。

在中国境内无住所又不居住,或者无住所而一个纳税年度内在中国境内居住累计不满一百八十三天的个人,为非居民个人。非居民个人从中国境内取得的所得,

依照本法规定缴纳个人所得税。纳税年度,自公历一月一日起至十二月三十一日止。”

1.2 法条依据:《中华人民共和国个人所得税法实施条例》第二条规定:

“个人所得税法所称在中国境内有住所,是指因户籍、家庭、经济利益关系而在中国境内习惯性居住;所称从中国境内和境外取得的所得,分别是指来源于中国境内的所得和来源于中国境外的所得。”

2、 新加坡对新加坡税务居民的考量标准

通常一个外国人在一个纳税年度(1月1日到12月31日)在新加坡生活或者工作183天以上,就会被认为是这一年度的税收居民。同时,由于新加坡对非居民的税率比居民的税率高,新加坡税务局认为符合如下条件的也按照居民税率征税:

2.1. 如果一个人跨越两年在新加坡连续工作至少183天:

2. 2如果一个人连续三年在新加坡;

3、 关于居民身份冲突即税籍身份冲突的问题。

解决此冲突主要依据依据两国政府之间的避免双重征税的协议。根据上述的《协定及议定书》,对于国籍、税籍冲突,规定的原则是:1.永久性住所,2.利益中心3习惯性住所 4 国籍;(不再详解,上文已经包含)。

C关于抵免的实现规则:主要是对3号公告的补充理解和解读:

一、境外所得应缴纳额的计算方式

3号公告因应新个人所得税法对收入所得类型的划分,细化综合所得、经营所得以及其他所得的计算方法,具体如下:

(1)境外综合所得

根据《个人所得税法》第二条规定,综合所得包括(一)工资、薪金所得;(二)劳务报酬所得;(三)稿酬所得;(四)特许权使用费所得。

即居民个人从境外取得工资薪金、劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用权所得四项综合所得,需在个人综合所得年度申报时,并入境内综合所得,参照个人所得税法针对综合所得的计算方法进行计算。

(2)境外经营所得

、来源于境外的经营所得:应当与境内经营所得合并计算应纳税额(居民个人来源于境外的经营所得,按照个税法及其实施条例的有关规定计算的亏损,不得抵减其境内或他国(地区)的应纳税所得额,但可以用来源于同一国家(地区)以后年度的经营所得按中国税法规定弥补);

(3)境外其他分类所得

除上述两类所得外的其他分类所得,申报时不需要与境内所得合并,应单独计算个人所得税应纳税所得额,按适用税率计算个人所得税。

二、境外所得抵免限额计算方法

3号公告中明确境外所得应按照综合所得、经营所得,以及其他所得分别计算抵免限额:

(1)、境外综合所得:中国境内和境外综合所得应纳税额×来源于该国(地区)的综合所得收入额÷中国境内和境外综合所得收入额合计;

(2)、境外经营所得:中国境内和境外经营所得应纳税额×来源于该国(地区)的经营所得应纳税所得额÷中国境内和境外经营所得应纳税所得额合计;

(3)、该国(地区)的其他分类所得依照3号公告分别单独计算的应纳税额;

三、扣缴义务人与纳税人的权责和法律责任

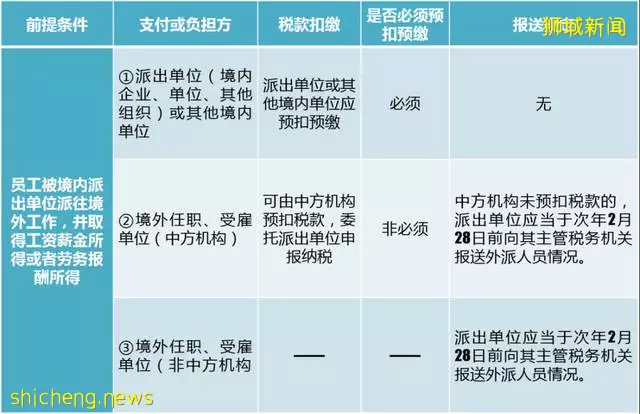

依据中国税收的征管规则,支付方或负担方的法定代扣代缴责任,对于纳税人税款扣缴的责任,需要以其工资薪金所得或劳务报酬所得的支付或负担方作为判断标准。具体判断标准可参考下表:

(该图片来自网络)

其中,中方机构包括中国境内企业、事业单位、其他经济组织以及国家机关所属的境外分支机构、子公司、使(领)馆、代表处等。

外派人员情况包括:外派人员的姓名、身份证件类型及身份证件号码、职务、派往国家和地区、境外工作单位名称和地址、派遣期限、境内外收入及缴税情况等。

纳税人和扣缴义务人未按规定申报缴纳、扣缴境外所得个人所得税以及报送资料的,除了按照《税收征收管理法》和个税法及其实施条例等有关规定处理,还将按规定纳入个人纳税信用管理。