【律師解讀】

1、 國籍與稅收居民(稅籍)並不等同。比如,取得新加坡國籍或者永久居民,並不必然不是中國的稅收居民。根據中國法律規定,中國的稅收居民判斷標準並不是以國籍來衡量,而是通過是否有住所/居所及停留的時間決定

1.1法條依據:《中華人民共和國個人所得稅法》第一條之規定:

在中國境內有住所,或者無住所而一個納稅年度內在中國境內居住累計滿一百八十三天的個人,為居民個人;居民個人從中國境內和境外取得的所得,依照本法規定繳納個人所得稅。

在中國境內無住所又不居住,或者無住所而一個納稅年度內在中國境內居住累計不滿一百八十三天的個人,為非居民個人。非居民個人從中國境內取得的所得,

依照本法規定繳納個人所得稅。納稅年度,自公曆一月一日起至十二月三十一日止。」

1.2 法條依據:《中華人民共和國個人所得稅法實施條例》第二條規定:

「個人所得稅法所稱在中國境內有住所,是指因戶籍、家庭、經濟利益關係而在中國境內習慣性居住;所稱從中國境內和境外取得的所得,分別是指來源於中國境內的所得和來源於中國境外的所得。」

2、 新加坡對新加坡稅務居民的考量標準

通常一個外國人在一個納稅年度(1月1日到12月31日)在新加坡生活或者工作183天以上,就會被認為是這一年度的稅收居民。同時,由於新加坡對非居民的稅率比居民的稅率高,新加坡稅務局認為符合如下條件的也按照居民稅率徵稅:

2.1. 如果一個人跨越兩年在新加坡連續工作至少183天:

2. 2如果一個人連續三年在新加坡;

3、 關於居民身份衝突即稅籍身份衝突的問題。

解決此衝突主要依據依據兩國政府之間的避免雙重徵稅的協議。根據上述的《協定及議定書》,對於國籍、稅籍衝突,規定的原則是:1.永久性住所,2.利益中心3習慣性住所 4 國籍;(不再詳解,上文已經包含)。

C關於抵免的實現規則:主要是對3號公告的補充理解和解讀:

一、境外所得應繳納額的計算方式

3號公告因應新個人所得稅法對收入所得類型的劃分,細化綜合所得、經營所得以及其他所得的計算方法,具體如下:

(1)境外綜合所得

根據《個人所得稅法》第二條規定,綜合所得包括(一)工資、薪金所得;(二)勞務報酬所得;(三)稿酬所得;(四)特許權使用費所得。

即居民個人從境外取得工資薪金、勞務報酬所得、稿酬所得、特許權使用權所得四項綜合所得,需在個人綜合所得年度申報時,併入境內綜合所得,參照個人所得稅法針對綜合所得的計算方法進行計算。

(2)境外經營所得

、來源於境外的經營所得:應當與境內經營所得合併計算應納稅額(居民個人來源於境外的經營所得,按照個稅法及其實施條例的有關規定計算的虧損,不得抵減其境內或他國(地區)的應納稅所得額,但可以用來源於同一國家(地區)以後年度的經營所得按中國稅法規定彌補);

(3)境外其他分類所得

除上述兩類所得外的其他分類所得,申報時不需要與境內所得合併,應單獨計算個人所得稅應納稅所得額,按適用稅率計算個人所得稅。

二、境外所得抵免限額計算方法

3號公告中明確境外所得應按照綜合所得、經營所得,以及其他所得分別計算抵免限額:

(1)、境外綜合所得:中國境內和境外綜合所得應納稅額×來源於該國(地區)的綜合所得收入額÷中國境內和境外綜合所得收入額合計;

(2)、境外經營所得:中國境內和境外經營所得應納稅額×來源於該國(地區)的經營所得應納稅所得額÷中國境內和境外經營所得應納稅所得額合計;

(3)、該國(地區)的其他分類所得依照3號公告分別單獨計算的應納稅額;

三、扣繳義務人與納稅人的權責和法律責任

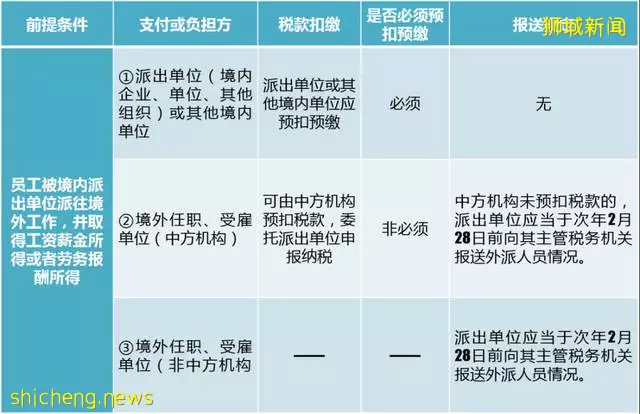

依據中國稅收的征管規則,支付方或負擔方的法定代扣代繳責任,對於納稅人稅款扣繳的責任,需要以其工資薪金所得或勞務報酬所得的支付或負擔方作為判斷標準。具體判斷標準可參考下表:

(該圖片來自網絡)

其中,中方機構包括中國境內企業、事業單位、其他經濟組織以及國家機關所屬的境外分支機構、子公司、使(領)館、代表處等。

外派人員情況包括:外派人員的姓名、身份證件類型及身份證件號碼、職務、派往國家和地區、境外工作單位名稱和地址、派遣期限、境內外收入及繳稅情況等。

納稅人和扣繳義務人未按規定申報繳納、扣繳境外所得個人所得稅以及報送資料的,除了按照《稅收徵收管理法》和個稅法及其實施條例等有關規定處理,還將按規定納入個人納稅信用管理。