2007会所重建竣工后,配合2008年三庆大典的成功举行,怡和轩以崭新姿态重现。在2007-2009年度里怡和轩接受了整整120名人士的申请入会,当中不少是事业有成的南大校友。此后董事部以比较节制、稳定的态度继续开放门户,从2010年至2014年的阶段,平均每一年引进20至25名新会员。新陈代谢的结果,2000年以前原有的200左右名旧会员,至今只剩下80几名。在现有会员名册上的300多名会员里,有超过2/3是2000年以后加入的新会员,怡和轩是换了血! 新近加入怡和轩的会员,都是在各自领域里的成功人士、在各自岗位为社会服务的各界精英。他们不是为了打麻将或其他消闲而来,他们明白也接受,参加怡和轩其实是一种付出,是有别于参加乡村俱乐部,不能抱着期待物质回报的态度。

怡和轩会员以认同与发扬上代人的精神财富为豪,因为那是一种激励人生的奋斗的力量。通过发扬这段历史教育自己,也教育后代,这就是文化传承。我相信现任领导班子不会刻意发起招募新会员运动,但会继续欢迎和物色不同领域成功人士的加入。因为对我们而言,每一位会员都是一份资源。

会员自觉自愿的承担 都说怡和轩是富人俱乐部,应该有大把钱。事实不然,怡和轩会员有钱,不等于怡和轩有钱。除了会员年捐、入会费,会员消闲活动时的娱乐捐,怡和轩没有其他的收入。利用这些收入来支付常年开支,有很多时候是不够的。每逢举办特别项目(如修理会所或周年庆典),就得向会员筹款。筹款所得扣除开销,剩余的就当活动储备以应付常年开支的不敷。

1985年怡和轩举行90周年庆典,筹了20多万元,扣除开销,还剩近10万元,应付至1995年的开销。1995年庆祝100周年,孙炳炎筹了100多万,虽然那回庆典开销大,还剩好几十万元,2001年我做总务时,有足够的钱聘请专业人士与陆交局交涉赔偿。

2005年敲定重建计划与蓝图,盘算重建费用,需要250万元左右。除了陆交局赔偿118万元,陈嘉庚基金的100万元,欠缺好几十万元。

2006年7月工程已动土,我们在2007年3月才决定向会员筹款,好在会员响应令人鼓舞,在短短两三个月里,筹募了130万元左右。2008年11月9日举行三庆大典,我们又向会员伸手,再筹了50万元左右。两次的筹款,应付重建与庆典费用后,尚有可观的余款。

会所重建完成后,怡和轩会务方针有更明确、更稳定的转变。董事部决定从长计议,认真恢复怡和轩的形象,从而争取全体会员对于怡和轩自觉自愿的承担。因此,从2010年起会员年捐由$480调高至$720,这是个果断、大胆的决定。董事部坚持透明作风,所作决定得到全体会员的支持。自会所重建以来,财务状况良好,每年收支平衡。

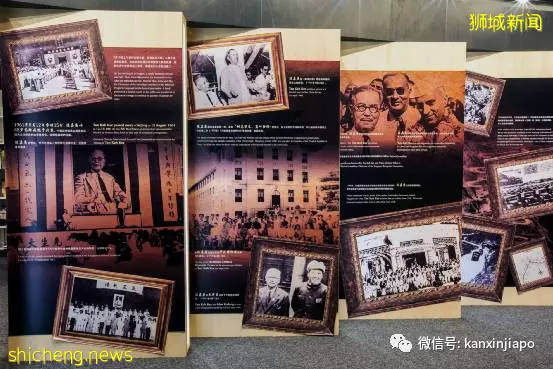

一个人文小天地 2008年11月9日先贤馆由财政部长尚达曼开幕,潘国驹与他的陈嘉庚基金团队为先贤馆付出心血。除了介绍陈嘉庚、李光前,先贤馆展出陈六使史迹图片,是闹市里的社团仅有的。先贤馆的设立对怡和轩形象的重构起了很大作用,我们希望它能不断提升。

2011年怡和轩与先贤馆应马来西亚有关团体的要求,联合举办一场重游滇缅公路的壮举。6月25日车队由怡和轩门前出发,浩浩荡荡,轰动一时。2012年怡和轩、中华总商会、宗乡会馆联合总会及先贤馆响应各界人士的呼声,决定共同立碑纪念南侨机工。2013年,一座纪念南侨机工的巨型雕塑终于在晚晴园竖立起来,并于同年3月4日由时任外交兼文化、社区及青年部高级政务次长的陈振泉揭幕。

新会所落成后,为文化活动提供了方便。曾有一段时期怡和轩的周末小型讲座吸引大批听众,往往把二楼挤得水泄不通。我们办的讲座受欢迎,主要原因是课题多方面,我们谈社会、历史、甚至政治课题。政治上怡和轩立场超然,决不涉及政党政治,但是关注政治、谈论时事应是人人都有的权力,也是该做的事,这是我们与很多社团不同的地方。这一两年我们办的讲座较少,一来是周末很多团体都会办讲座。二来我们把精力集中在提升《怡和世纪》的出版。三来我们已经不满足过去的小型讲座方式,在下来的日子里,我们希望能够在素质方面提高,重质不重量,也不妨重名人效应,重讲座的规格,藉以提高怡和轩的形象。

为了唤起会员对怡和轩的关怀,我们在2002年出版了会讯。从此平均八九个月出版一期,篇幅从最先的四页逐渐增加到八页。后来不少文化界人士加入怡和轩,其中包括了陆锦坤、许福吉等人。他们帮忙推动了会讯的提升,于2010年把会讯改为比较有分量的《怡和世纪》,每四个月出版一期。至今连续出版了15期,每期准,篇幅从最初的30多页逐渐增加到目前的144页。

所有的编辑人员(包括后来加入的谢声远、李秉萱、南治国、谢声群等人)都是义务效劳,劳苦功高。《怡和世纪》目前通行量5000本,免费赠阅。除了广告收入,《怡和世纪》同仁也于2012年间召集一批热心会友,筹了一笔基金资助出版费用。

《怡和世纪》目前已是新加坡文化界的盛事,深得读者的赞赏。内容涵盖社会焦点、时评、史料整理、文化传承、财经、会友风采、艺文等方方面面。座右铭是:报道翔实,以发扬求真精神为己任:论理客观,既不标榜,也不媚俗:门户开放,思想碰撞,集思广益。

限于主观、客观条件,我们这些年来能做到的,极其有限。

要是我们已做的一切,能对华社团体的文化活动起些微推动的作用,那就意义非凡了。必须指出,在怡和轩,我们想的不会是福建文化、客家文化、潮州文化等,我们不会特意搞民俗文化。我们首先注重怡和轩和先贤的事迹,这是新加坡历史的一部分,我们也希望挖掘、整理和分享一切有关新加坡的人文史料,所谓的本土文化,自有其自己的活水源头,常常会是我们优先考虑的。 怡和轩能走多远

一路走来,其实并不容易。任何时候任何地方,任何改革都会伤害到一些既得利益者,会受到阻挠。这些年来,我们身历其境,如人饮水,冷暖自知,所幸一直都有一批志同道合者。怡和轩能有今天的场面,是所有同仁群策群力、衷心合作、相互包容的结果,不能太过强调任何个人的作用。

谈起转型,虽然是上了路,我们是否成功转了型,仍说不定。

怡和轩换了血是事实,但脱胎换骨就言之过早了。有抱负、愿承担者应该站出来,有效地强化领导层自我更新的能力,那时候转型才算成功。否则新人却步,旧人硬撑,到一定程度大家也就会心灰意冷,前功尽弃。

怡和轩当然不可能恢复往日的光辉,她能走多远,很大程度决定在于客观环境的演变。面对一个“大统一”大趋势的压力,怡和轩要如何继续保持超然的态度,那就要决定于我们大家的胆识与魄力了。

2011年怡和轩举办了一个座谈会,探讨华社能否有一个新方向。林清如主席以个人身份发言,提到应该以较为宏观的思维、从一个新加坡公民社会角度展望华社的未来,赋予华社以新的时代使命,从而鼓励与引导更多有抱负的人加入行列,通过华社的渠道参与公共事务,成为推动社会的力量。在现阶段来说,这是曲高和寡,甚至还会引人发笑。但是他坚信,形势会改变,他抱乐观的心态展望怡和轩的未来。”

(本文作者:怡和世纪编辑部)