1962年,李光耀在全国发起加入马来西亚的投票。投票有三个选项,分别是:

A:我同意合并,但保留一定的自治权,所有新加坡人加入马来西亚籍

B:我同意合并,但适当降低自治权,在联邦议会中要占有一定比例席位

C:我同意合并,但让渡更多的权利

如果选民不同意合并,就只能投空白票。结果,超过1/4的选民投了空白票。

李光耀政府早就预料到了这样的结果,事先在选举准则中规定,如果空白票数没有超过半数,那么将被计入赢得最多选票的选项。

也就是说,这14.3万多张空白选票,被记入了选项A。

但是,新加坡不想当被雇主聘用的“职业经理人”,而是当真正的主人,这个由75%华人组成的国家,希望能够实现平权。

这就触及了马来西亚的底线。于是,马来西亚对新加坡不仅经济上进行压榨,政治上也进行排挤。

加入马来西亚的第一年,新加坡就要上缴40%的税款,第二年直接变成了60%。

有压迫,就会有反抗。

因此,1963举行的马来西亚选举中,李光耀主导的新加坡人民行动党一举拿下议会控制权。

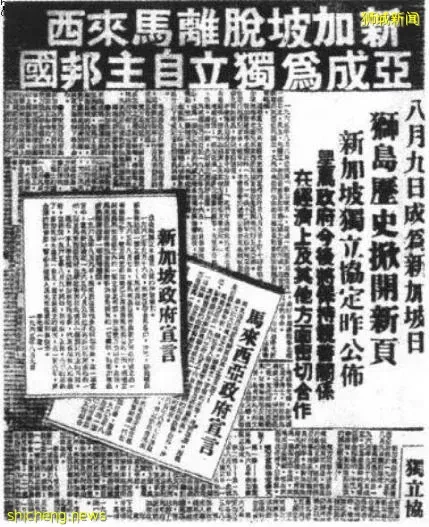

但是,这让马来西亚政治阶层彻底感受到了威胁。在1965年,马来西亚以126票赞成,0票反对,将新加坡投出了马来西亚联邦。

面对这一突发情况,李光耀在宣读新加坡独立宣言的时候泣不成声,表示这是他的终生遗憾。

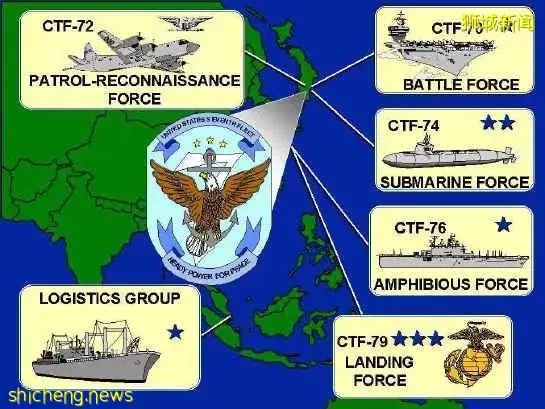

紧接着,被迫独立的新加坡又面临一个新的问题。1971年,英国最后一批驻军离开新加坡,新加坡一下陷入了没有军队保护的状态。

当时的世界,正处于苏美两极的风口中。在英国留学、从小接受西方价值观的李光耀,果断选择美国作为盟友。

其实当时的新加坡整体都很弱,只不过比马来西亚有钱一点。新加坡建国初年,GDP还不到10亿美元。

为了寻求美国的保护,李光耀频频示好美国。

新加坡大半机场美国可以随意使用;美国军舰可以随意停泊新加坡任意港口而无需提前告知;越战期间,新加坡成为美国第七舰队的补给站。

面对这么听话的小弟,美国又出枪、又出人、又出钱、又出技术。这也就是为什么,1965年新加坡还只是一个小渔村,经历了短短32年,就已经成长为一个超1000亿美元GDP的东亚唯一发达国家。

有了美国支持,不仅让“亚洲四小龙”之一的新加坡能够放开手脚抓经济促生产,更重要的是,跨国公司来新加坡做生意更方便了。

全球化发展越繁荣,海上的“十字路口”也就越繁荣。

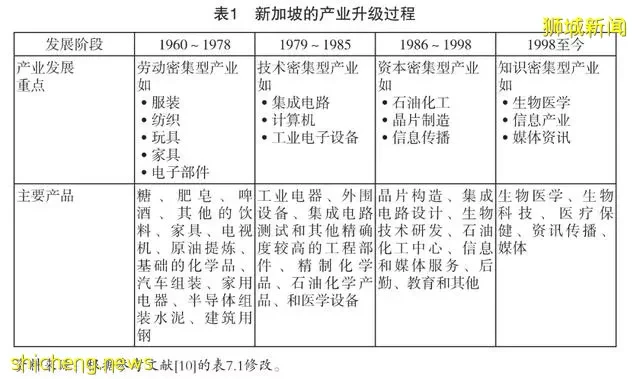

1965年,新加坡的失业率10%,而随着吸引来国外的石油开采设备制造、电子组装等产业,新加坡本地服装、玩具、食品生产、钻井设备制造、皮革、造船等企业也得到了迅速发展。到1972年,失业率就降到了4.7%。

开放的市场,让小小的新加坡具备了强韧的抗压能力。即便1973年的全球石油危机让世界经济下滑,新加坡依旧在稳步发展。

1965年到1978年之间,新加坡的GDP年平均增长率10%,失业率下降到3.6%,制造业产出占GDP的比重由1965年的14%上升到1978年的24%。

1982年开始,美国的电脑及其周边设备制造商也相继在新加坡设厂。到1985年,已经有超过150家的跨国公司在新加坡从事电子产品及电脑配件的生产,新加坡一跃成为世界硬盘驱动器产业的重要集散地,承包了全球近一半的产量。

这样带动了印刷电路板、金属冲压、压铸、精密机械加工等相关产业的发展。到1985年,新加坡技术工人占总劳动力比例从11%提高到22%。

过去很长一段时间,乘着产业链全球化的大船,新加坡可谓是顺风顺水。

根据华东师范大学学者的研究,自独立一来,每年新加坡进出口贸易额保持在GDP的300%上下。

客观上来说,过去的历史中新加坡和中国在全球产业链分工中,多多少少存在竞争关系。新加坡需要一个强敌,帮助自己竞争。这也是小国不得已、却很高明的生存策略。

如果剧本一直这么走下去,新加坡可以平平稳稳地过小日子了。但,世事无常。

新加坡的靠山又出事了。

2009年,新官上任的奥巴马政府,颁布了《重振美国制造业框架》,并提出“出口倍增”、“制造业回流”的计划。

美国之所以做出这样的决定,原因也不难理解。2008年美国地产泡沫破裂,经济上急需去金融化、去地产化,努力发展制造业、增加就业,维稳经济。

换句话说,习惯了从金融、地产挣“容易钱”的美国,要把此前承包出去的挣“辛苦钱”的制造业,再抢回来。

也就是说美国从主导全球化,转变成主导“逆全球化”。

这对于经济过度“外向”、产业全球化的巨大受益者新加坡来说,就是一个沉重的打击:说好的幸福呢?

2010年开始,新加坡的经济增速开始不断放缓。

眼看到了2016年新加坡经济稍微有点起色。结果,把“美国优先”喊得更响亮的特朗普上台了。

特朗普曾发推怒斥支持自由贸易的人:每当听到某些议员和别的什么人,大谈自由贸易的好处,我都表示呵呵。这种智障协定,每年都在给美国造成大量的失业和8000多亿美元的损失。

逆全球化导致新加坡经济受阻,2019年经济增速跌至十年来最低。

而更让新加坡心慌的是,与此同时,自己的“杀手锏”新加坡港的地位,也在面临挑战。

03

在过去很长一段时间,马六甲海峡的确承接了全世界60%、中国80%的石油运输。

不过,近年来,中国开始和更多国家建立新的航运线路,不断分流马六甲海峡的运输量。

2001年,中国应巴基斯坦的邀请,签署了瓜德尔港项目一期工程融资协议。瓜德尔港让中国能够绕开马六甲海峡,极大缩短去往波斯湾、阿拉伯海的航程。

2015年,中缅原油管道开始运营,马德岛港同时正式开港。让中国可以绕开马六甲海峡,将部分石油从缅甸入境。

尽管泰国克拉运河、马来西亚皇京港还悬在空中,但也都是新加坡港的重要竞争对手。一旦建成,都能够让中国进一步减少对新加坡港的依赖。

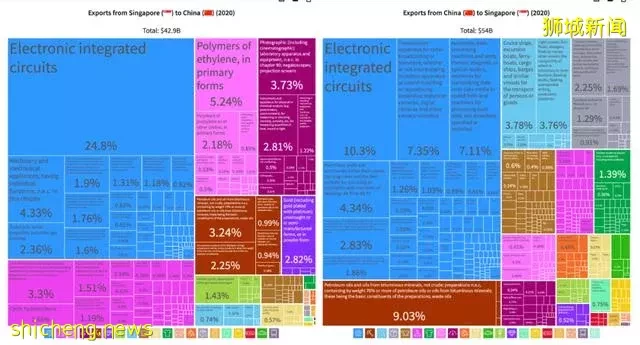

新加坡港对中国的重要性不断下降的同时,中国市场对于新加坡的重要性却在不断提升:

2013年,中国超过欧盟成为新加坡最大的贸易伙伴。

2014年,中国取代欧盟成为新加坡最大出口市场。

2017年,中国和新加坡的进出口总额,比美国和新加坡的2倍还多。

其实,在天平上越来越找不到稳定落脚点的新加坡,早就预感到自己越来越依赖中国市场。

早在2009年,奥巴马在任时就提出“重返亚太”战略,大肆制造地区恐慌,制造了东海、南海等一系列争端。

此后,李显龙访美多次表示欢迎美国重返亚太。

毕竟,长期以来,美国和新加坡的贸易量,别说欧盟了,连马来西亚、印尼都比不过,更别提中国了。

对此,新加坡很是着急。

2013年,李显龙面向美国商业团体就曾公开倡议:“美国应该积极参与东南亚贸易事务。在东南亚,贸易就是战略。

新加坡竭尽所能,帮助美国在该地区展开建设性和富有成效的接触,促进所有国家的稳定与繁荣。”

为了放大美国的焦虑,当时,李显龙还说了这样一段话:“10年来,中国已经成为几乎所有东南亚国家的头号贸易伙伴,其中包括美国的盟国,如菲律宾和泰国。”

当时的新加坡盼美国重返亚太,犹如久旱盼甘霖。

但是,“美国优先”的大道理,最终还是管住了“平衡大师”新加坡的小道理。

2022年5月23日,《日本经济新闻》所刊登的对李显龙的专访中,看得出新加坡已经发生了新的变化。

关于《日本经济新闻》所提出的“过去10年,亚太地区的经济和军事平衡逐渐’向中国倾斜‘”一事,李显龙这样回答:

“中国是几乎所有亚洲国家的最大贸易伙伴,包括日本和新加坡。这是自然的结果,也是区域国家普遍欢迎的。因为这创造了合作、贸易、繁荣的机会,许多国家都想从中国发展带来的机遇中有所收获。”

对中国提出的一带一路、全球发展倡议等多边活动,李显龙也表示赞赏。

当然,李显龙也向《日本经济新闻》表达了这样一种态度:“保持平衡,这样就有弹性,不会过度依赖任何一方。”

客观来说,新加坡过去迎合的,并不是某一个国家,而是全球化的主导者。如今新加坡迎合的也不是中国,同样是全球化的主导者。

李显龙能且敢于提出“美国无法阻止中国崛起,新加坡也不会选边站”的口号,是勇气,也是智慧。

而当下,新加坡的经济的和“中国崛起”的大船也越靠越近。除了进出口贸易“交互”越来越强,“钱途”重合度也越来越高。

根据外交部统计,2021年上半年,中方对新新增全行业投资额为26.0亿美元,同比增长9.0%;新加坡对华新增全行业投资额为55.2亿美元,同比增长59.5%。

截至2021年6月,新累计在华全行业投资总额达1160亿美元,中国累计在新加坡全行业投资总额707.2亿美元。

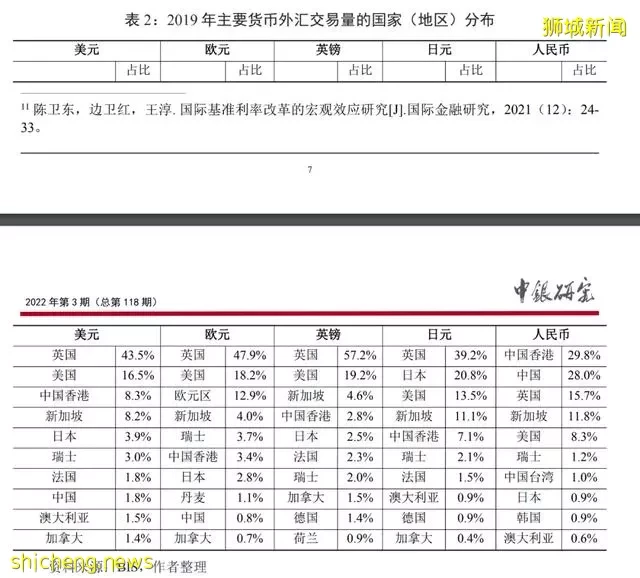

不仅如此,此前一向以“遏制中国崛起”为理由,紧跟美国步伐的新加坡,如今却在促进人民币国际化方面,扮演起了重要角色。

2021年9月末,新加坡离岸人民币存款余额为1630亿元,占新加坡商业银行存款约 2%。

而且,2015年国内首只离岸人民币债券,也是在新加坡发行的。

尾声

小国,天生有很多短板和无奈。

面积小、人口少、缺粮少水、资源匮乏的新加坡,能达到现在的经济成就,堪称是奇迹。

新加坡能够取得人均GDP近49万元人民币的成果,离不开这个小国在大国之间周旋的智慧。

客观评价,作为一个小国,新加坡做得很优秀。并没有像日韩等小国一样被大国深度“骑跨”,新加坡虽然一直在找靠山,却能够随时跳转向对自己更有利的一方。

即使新加坡当下重仓押注中国,新加坡却并不是中国的“殖民地”,仍是自由身,内心甚至仍在呼唤美国重返亚太。

毕竟,作为一个小国,只有对于多个大国有价值时,才能为自己的发展争取最大化利益。

从这个角度上来说,中美之间的竞争,是所有小国的机会。每一个不草率站队的小国,都有机会成为下一个新加坡。而一旦站队,就很难回头。

对于个人也是一样。

多年以后,当海底捞创始人张勇,和俏江南创始人张兰,在夜深人静、回顾往事的时候,会不会都觉得,自己当初润去新加坡,是一生中做的最草率的选择?