新加坡纪行(二):

南洋烟雨中的故国乡愁

文 /王尤清

晨雾还未散尽时,波音787的机翼已经掠过马六甲海峡的粼粼波光。透过舷窗望去,这个被称作"小红点"的岛国像块翡翠嵌在蔚蓝绸缎上。落地樟宜机场,机场的高效运转如同精密的时钟,每一个环节都衔接得恰到好处。走出机场,热带的海风裹挟着潮湿的气息扑面而来,路边的棕榈树在微风中摇曳,仿佛在欢迎远方的来客。

这个赤道之上的小岛,见证了华人南渡的千年浪潮。自明清以来,华人便随着季风和航路,从福建、广东、海南等地漂洋过海,踏上这片陌生的土地。他们怀揣梦想,却也背负沉重的离愁。这里,不仅是贸易的中转站,更是无数华人安身立命、开枝散叶的家园。

从满目荒芜的渔村到繁华璀璨的国际都市,每一块砖瓦、每一条街巷,都镌刻着华人奋斗的汗水与血泪。他们曾经是被欺凌的苦力,是被轻视的异乡人;然而,他们用自己的双手,在烈日下开辟生路,在风雨中苦撑信念。他们的故事,是一部承载着生存与奋斗、文化传承与融合的史诗。在这部史诗中,有血泪,有坚韧,有希望,更有不可磨灭的奋斗精神。

一、踏上南洋:离乡的抉择

十九世纪的中国,战乱频仍,天灾人祸交错,使得民不聊生。沿海的乡村,贫困如枷锁,束缚了无数青壮年。他们听闻海外有“金山”,有机会摆脱贫困,便毅然登上驶向南洋的红头船。离乡之际,妻儿老母站在岸边,挥手送别,许多人含泪承诺:“等赚够银钱,就回来团圆。”然而,这一去,许多人便再难踏上故乡的土地。 新加坡,作为英属海峡殖民地的一部分,吸引了大量华工前来谋生。华人先辈们抵达时,迎接他们的不是富庶与希望,而是严苛的劳役与恶劣的环境。

在码头,成百上千的苦力被贩卖至种植园、矿场、工地,成为廉价的劳动力。他们住在破败的长屋里,潮湿、狭窄、空气污浊,疾病横行。他们的日子,从清晨的第一声哨响开始,直到深夜才得以休息,双手满是裂痕,肩背布满老茧。

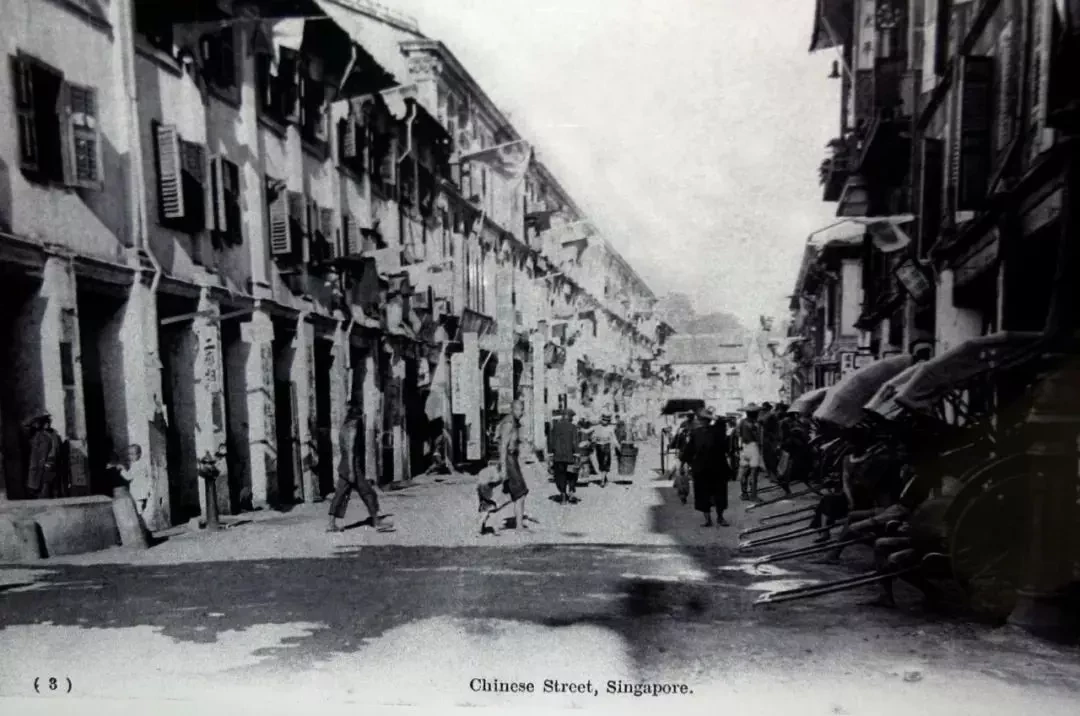

福建人聚居的中国街(China Street) 那些从中国南方远道而来的移民,大多数不会英语,也不懂当地的马来语。他们带着浓重的乡音,在陌生的环境里摸索生存之道。每天,他们在码头上搬运货物,扛着沉重的麻袋,汗水浸透衣襟;在建筑工地上搬砖砌墙,烈日下皮肤被晒得龟裂;在矿场里挥镐采锡,灰尘呛入肺腑,咳嗽不止。

工头苛刻,工资微薄,若稍有怠慢,便可能被毒打,甚至被扫地出门。那些刚到新加坡的年轻人,眼中仍闪烁着希望,可是更多的人,在苦难的折磨下,目光逐渐黯淡。他们中,有人倒在烈日下,再未醒来;有人染上热带疾病,在潮湿的小屋里孤独离世;有人撑不下去,选择了绝望的终结。然而,活下来的人,仍然咬紧牙关,继续前行。

日复一日,华人逐渐在新加坡站稳脚跟。他们互相扶持,抱团取暖,建立起早期的华人社区。福建帮、潮州帮、客家帮,各自形成了紧密的乡族关系,在艰苦的环境中寻求生存之道。会馆、寺庙、帮派组织相继出现,成为华人社群的重要依靠。

在英国殖民统治下,华人虽处于社会底层,但他们凭借顽强的意志,在种植业、矿业、建筑业中找到了生存空间。他们有人摆摊贩卖杂货,有人在街头开设小茶馆,有人进入橡胶种植园日复一日地劳作。他们的生活依然艰难,但至少有了一个栖身之所,一份能够勉强糊口的工作。

店铺林立的街道 随着时间推移,一些华人逐渐积累了一点资本,从苦力变成了小商贩。他们挑着扁担,在街头叫卖馄饨、粥品、烧腊;有人租下一间小店,开始售卖布匹、香料、南洋特产。牛车水逐渐成为华人商业的聚集地,街道两旁林立着中药铺、茶馆、钱庄、当铺,一派繁荣景象。

其中,有些华人凭借敏锐的商业眼光,从小商铺发展成为大商家。他们涉足贸易、航运、金融,甚至创办了本地华文报纸,为华人提供发声的机会。他们的成功,不仅仅是个人的奋斗史,更是华人群体在南洋立足的重要标志。

二、新加坡的唐人街——牛车水(Kreta Ayer)

牛车水是是新加坡的唐人街。牛车水的马来名称是Kreta Ayer,意思是“水车”,名称源自于这里早期载水的牛车。1840年至1900年之间,共有约250万中国人离开华南出国谋生,新加坡是他们其中一个主要的中转站,而牛车水是这些移民在新加坡的落脚点。他们当中许多在新加坡短暂停留后,又陆续前往南洋其他地区。

“牛车水”(Kreta Ayer)得名于华族聚居地用来运水、洒水冲洗道路的牛车 站在牛车水地铁站出口的廊檐下,骤雨将南洋特有的湿热揉碎在空气里。宝塔街的骑楼群在雨幕中渐次浮现,朱漆剥落的百叶窗、鎏金褪色的匾额、爬满青苔的观音像,仿佛被雨水浸泡出时光褶皱的老胶片。转角处飘来肉骨茶与榴莲交织的气息,混杂着五金店铁锈与香烛铺沉檀的复杂味道,这是独属于牛车水的记忆密码。

顺着摩肩接踵的丁加奴街(Trengganu Street)前行,维多利亚式拱廊下悬挂的灯笼在雨中洇开团团红晕。指尖抚过"广合源"店屋门框上残缺的灰塑,牡丹花蕊里藏着光绪年间的工匠指纹,蝙蝠浮雕翅膀上还沾着1930年代红头巾肩头的灰浆。三水同乡会馆门前的石狮子,左爪下压着的不是绣球,而是半截断裂的船锚——这方土地上的每块砖瓦都浸透着渡海而来的咸涩。

牛车水游客摩肩接踵的街道 硕莪巷(Sago Lane)曾是殡仪馆林立以及举行出殡仪式的街道,地图显示硕莪巷是一条单行道路,但在大马路(桥南路)路口没有硕莪巷的路牌指示,还竖起七根圆石柱,阻止车辆驶入。从佛牙寺右侧进入硕莪巷,突然想起《过番歌》:"七尺白绫写血书,辞别爹娘过番去。火船驶出七洲洋,回头不见我家乡。"百年前,无数这样的歌谣在这里传唱,成为下南洋者深夜拭泪的慰藉。

转入史密斯街(Smith Street)的瞬间,时空骤然折叠。镶满彩瓷片的观音堂飞檐下,五头醒狮正踩着《将军令》的鼓点腾跃;隔壁潮州会馆的嵌瓷照壁上,哪吒闹海的场景里混入了挥舞星月旗的马来武士;福建面摊蒸汽氤氲的玻璃窗上,倒映着妈祖庙金漆脱落的"风调雨顺"匾额。

这种奇异的混血美学,恰似岭南工匠用南洋锡矿熔炼出的新式琉璃瓦——既不是纯粹的唐山样式,亦非完全的南洋风情。

暮色降临时的牛车水街道 暮色降临时分,登婆街的夜市如沸腾的火锅般翻滚起来。叉烧铺铁钩上油光锃亮的烧鹅,与沙爹摊炭火上的焦香在空中厮杀;凉茶铺的二十四味苦香,顽强抵抗着隔壁咖椰吐司的甜蜜攻势。穿人字拖的安哥将冰冻椰青塞进行李箱的日本游客怀中,转身又用潮州话和印度裔伙计争论榴莲价格。这混乱中自有的秩序,恰似当年红头巾们在建筑工地上传运砖瓦的节奏。

夜色中的马里安曼庙灯火通明,信徒们正将茉莉花环献给掌管移民的女神玛里安曼。神像脚下,二十四种方言书写的许愿签在夜风中沙沙作响。我忽然读懂了这个街区的生存哲学:那些被台风折断的骑楼廊柱,会长出更坚韧的钢筋混凝土;被岁月磨平的石板路缝隙里,总有新的生命在萌芽。当无人机在滨海湾夜空拼出"Singapore"字样时,牛车水的灯笼依然亮着温暖的微光——这是所有海外游子共同的心跳频率,是文明迁徙路上永不熄灭的灯塔。

三、信仰的延续:庙宇钟声里的文化传承

无论环境如何艰难,华人始终未曾忘记自己的根! 在到新加坡之前,我原本期待的是摩天大楼、滨海湾金沙、夜晚璀璨的灯光秀。然而,真正让我驻足流连、沉思良久的,却是那些掩映在繁华都市中的庙宇、宗祠和会馆——它们见证了新加坡华人社会的艰辛奋斗,也承载着世世代代华人的精神寄托。虽身在异国他乡,文化却未曾飘零。

几日下来,我看到的不仅仅是现代建筑,更是了解到一段段跨越海洋的文化传承,一种即便远离故土、身处异国,依旧不曾断裂的血脉认同。牛车水的天福宫、芽笼东的关帝庙,成为了华人信仰的中心。逢年过节,人们在庙宇前焚香祈愿,祈求神灵庇佑生意兴隆、家人安康。

天福宫——航海者的庇护所,信仰的灯塔,坐落于牛车水,静静矗立在繁忙的市区中。这座庙宇建于1821年,是新加坡最古老的华人庙宇之一,由来自福建的移民兴建,供奉着海神妈祖。对于背井离乡、远渡重洋的华人而言,妈祖不仅仅是一位神祇,更是一种精神支柱,象征着平安和希望。

天福宫 步入庙宇,檀香袅袅,红色的灯笼高挂,金色的牌匾熠熠生辉。许多善男信女虔诚地焚香祈福,轻声呢喃着愿望。或许他们祈求的是生意兴隆,或许是家庭和睦,但无论怎样,这片净土都给予了他们精神上的慰藉。

天福宫不仅是一个宗教场所,更是一座历史博物馆。墙壁上悬挂着关于福建移民早期生活的图片和碑文,记录着他们如何在这片陌生的土地上扎根、发展,如何在逆境中团结互助。站在庙前,我闭上眼睛,仿佛能听见百年前的海风,能感受到先民们初抵南洋时的忐忑与期待。

芽笼关帝庙,供奉着关羽——中国历史上忠义的象征。在商贸繁荣的新加坡,关帝庙不仅是信仰中心,更是许多商人心中的精神寄托。

庙宇外观古朴庄重,红墙绿瓦,石雕细腻精美。推开沉重的大门,我被堂内的氛围所震撼——香火鼎盛,香案前摆满了供品,信众络绎不绝。有商人前来祈求财运亨通,也有普通百姓在此许下心愿。

关帝庙不仅承载着个人的信仰,也象征着华人社会的核心价值观:诚信、忠义、守信。在这里,我深刻体会到新加坡华人的团结和奋斗精神。他们不仅仅是商人、工匠、劳工,更是一群在异国他乡携手共进的人。

江夏堂是新加坡黄氏家族的宗祠。与庙宇不同,这里少了香火缭绕的氛围,却多了一种深沉而厚重的家族情感。江夏堂不仅是黄氏家族的祭祀场所,更是一座记录家族历史的殿堂。墙上挂满了族谱,记载着黄氏家族的世代传承;厅堂中央摆放着先祖的牌位,每逢重要节日,后人都会前来祭拜。这种对祖先的敬仰和传承,让我不禁思考:在现代社会,家族的意义究竟是什么?

如今,许多年轻人可能对“宗族”这一概念感到陌生,然而,在江夏堂,我看到的不只是血缘的连接,更是一种文化的延续。在异乡,家族不仅仅是姓氏的归属,更是情感的依靠,是面对挑战时的一种力量。

最后一站,我来到了怡和轩。这座建筑不仅是新加坡华人社群的重要活动中心,更是社会精英、文化名人聚集之地——华人社会的文化桥梁。

这里的氛围与庙宇、宗祠截然不同,没有宗教仪式的肃穆,取而代之的是浓厚的文化氛围。在这里,我看到了一场关于华人历史的展览,详细介绍了新加坡华人如何在19世纪至20世纪间建立起自己的社会网络,如何通过教育、商业、政治影响这片土地的发展。

据说,许多华人领袖、文化名人都曾在怡和轩留下足迹,讨论如何推动社会进步,如何维护华人的权益。站在这座充满历史感的建筑中,我感受到一种无形的文化纽带,它连接着过去与未来,也连接着个人与社会。

回望这几日的旅程,心中感慨万千。新加坡的现代化令人惊叹,但真正打动我的,却是隐藏在高楼大厦之间的这些庙宇、宗祠和会馆。它们不仅是建筑,更是华人文化的见证者,是几代人在异国他乡奋斗的印记。或许,这就是“根”的真正含义。它并不局限于故乡的土地,而是深植于血脉之中,体现在人们的信仰、家族认同和文化传承里。

无论走到哪里,这些传统都会成为精神的寄托,让每一个漂泊在外的人,都能在庙宇钟声响起的那一刻,找到属于自己的归属感。 那些曾在烈日下挥汗如雨的华人先辈,已化作历史的尘埃,但他们留下的奋斗精神,却在新加坡的每一条街巷、每一座高楼中熠熠生辉。

2025年1月25日于新加坡