新加坡紀行(二):

南洋煙雨中的故國鄉愁

文 /王尤清

晨霧還未散盡時,波音787的機翼已經掠過馬六甲海峽的粼粼波光。透過舷窗望去,這個被稱作"小紅點"的島國像塊翡翠嵌在蔚藍綢緞上。落地樟宜機場,機場的高效運轉如同精密的時鐘,每一個環節都銜接得恰到好處。走出機場,熱帶的海風裹挾著潮濕的氣息撲面而來,路邊的棕櫚樹在微風中搖曳,仿佛在歡迎遠方的來客。

這個赤道之上的小島,見證了華人南渡的千年浪潮。自明清以來,華人便隨著季風和航路,從福建、廣東、海南等地漂洋過海,踏上這片陌生的土地。他們懷揣夢想,卻也背負沉重的離愁。這裡,不僅是貿易的中轉站,更是無數華人安身立命、開枝散葉的家園。

從滿目荒蕪的漁村到繁華璀璨的國際都市,每一塊磚瓦、每一條街巷,都鐫刻著華人奮鬥的汗水與血淚。他們曾經是被欺凌的苦力,是被輕視的異鄉人;然而,他們用自己的雙手,在烈日下開闢生路,在風雨中苦撐信念。他們的故事,是一部承載著生存與奮鬥、文化傳承與融合的史詩。在這部史詩中,有血淚,有堅韌,有希望,更有不可磨滅的奮鬥精神。

一、踏上南洋:離鄉的抉擇

十九世紀的中國,戰亂頻仍,天災人禍交錯,使得民不聊生。沿海的鄉村,貧困如枷鎖,束縛了無數青壯年。他們聽聞海外有「金山」,有機會擺脫貧困,便毅然登上駛向南洋的紅頭船。離鄉之際,妻兒老母站在岸邊,揮手送別,許多人含淚承諾:「等賺夠銀錢,就回來團圓。」然而,這一去,許多人便再難踏上故鄉的土地。 新加坡,作為英屬海峽殖民地的一部分,吸引了大量華工前來謀生。華人先輩們抵達時,迎接他們的不是富庶與希望,而是嚴苛的勞役與惡劣的環境。

在碼頭,成百上千的苦力被販賣至種植園、礦場、工地,成為廉價的勞動力。他們住在破敗的長屋裡,潮濕、狹窄、空氣污濁,疾病橫行。他們的日子,從清晨的第一聲哨響開始,直到深夜才得以休息,雙手滿是裂痕,肩背布滿老繭。

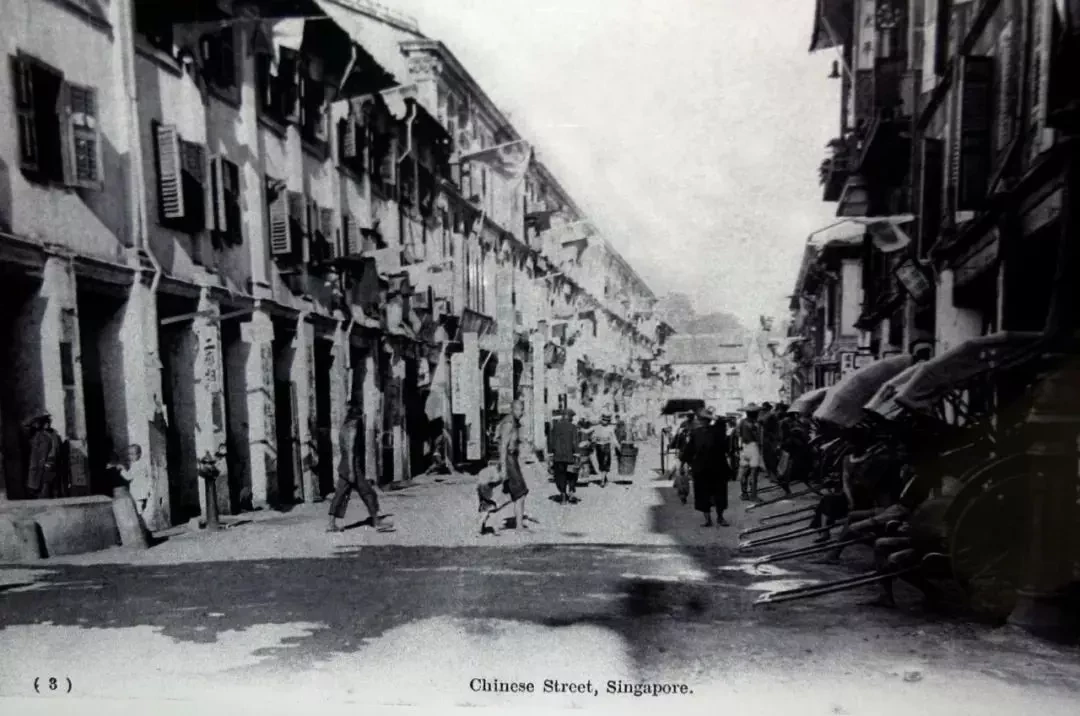

福建人聚居的中國街(China Street) 那些從中國南方遠道而來的移民,大多數不會英語,也不懂當地的馬來語。他們帶著濃重的鄉音,在陌生的環境里摸索生存之道。每天,他們在碼頭上搬運貨物,扛著沉重的麻袋,汗水浸透衣襟;在建築工地上搬磚砌牆,烈日下皮膚被曬得龜裂;在礦場裡揮鎬采錫,灰塵嗆入肺腑,咳嗽不止。

工頭苛刻,工資微薄,若稍有怠慢,便可能被毒打,甚至被掃地出門。那些剛到新加坡的年輕人,眼中仍閃爍著希望,可是更多的人,在苦難的折磨下,目光逐漸黯淡。他們中,有人倒在烈日下,再未醒來;有人染上熱帶疾病,在潮濕的小屋裡孤獨離世;有人撐不下去,選擇了絕望的終結。然而,活下來的人,仍然咬緊牙關,繼續前行。

日復一日,華人逐漸在新加坡站穩腳跟。他們互相扶持,抱團取暖,建立起早期的華人社區。福建幫、潮州幫、客家幫,各自形成了緊密的鄉族關係,在艱苦的環境中尋求生存之道。會館、寺廟、幫派組織相繼出現,成為華人社群的重要依靠。

在英國殖民統治下,華人雖處於社會底層,但他們憑藉頑強的意志,在種植業、礦業、建築業中找到了生存空間。他們有人擺攤販賣雜貨,有人在街頭開設小茶館,有人進入橡膠種植園日復一日地勞作。他們的生活依然艱難,但至少有了一個棲身之所,一份能夠勉強餬口的工作。

店鋪林立的街道 隨著時間推移,一些華人逐漸積累了一點資本,從苦力變成了小商販。他們挑著扁擔,在街頭叫賣餛飩、粥品、燒臘;有人租下一間小店,開始售賣布匹、香料、南洋特產。牛車水逐漸成為華人商業的聚集地,街道兩旁林立著中藥鋪、茶館、錢莊、當鋪,一派繁榮景象。

其中,有些華人憑藉敏銳的商業眼光,從小商鋪發展成為大商家。他們涉足貿易、航運、金融,甚至創辦了本地華文報紙,為華人提供發聲的機會。他們的成功,不僅僅是個人的奮鬥史,更是華人群體在南洋立足的重要標誌。

二、新加坡的唐人街——牛車水(Kreta Ayer)

牛車水是是新加坡的唐人街。牛車水的馬來名稱是Kreta Ayer,意思是「水車」,名稱源自於這裡早期載水的牛車。1840年至1900年之間,共有約250萬中國人離開華南出國謀生,新加坡是他們其中一個主要的中轉站,而牛車水是這些移民在新加坡的落腳點。他們當中許多在新加坡短暫停留後,又陸續前往南洋其他地區。

「牛車水」(Kreta Ayer)得名於華族聚居地用來運水、洒水沖洗道路的牛車 站在牛車水地鐵站出口的廊檐下,驟雨將南洋特有的濕熱揉碎在空氣里。寶塔街的騎樓群在雨幕中漸次浮現,朱漆剝落的百葉窗、鎏金褪色的匾額、爬滿青苔的觀音像,仿佛被雨水浸泡出時光褶皺的老膠片。轉角處飄來肉骨茶與榴槤交織的氣息,混雜著五金店鐵鏽與香燭鋪沉檀的複雜味道,這是獨屬於牛車水的記憶密碼。

順著摩肩接踵的丁加奴街(Trengganu Street)前行,維多利亞式拱廊下懸掛的燈籠在雨中洇開團團紅暈。指尖撫過"廣合源"店屋門框上殘缺的灰塑,牡丹花蕊里藏著光緒年間的工匠指紋,蝙蝠浮雕翅膀上還沾著1930年代紅頭巾肩頭的灰漿。三水同鄉會館門前的石獅子,左爪下壓著的不是繡球,而是半截斷裂的船錨——這方土地上的每塊磚瓦都浸透著渡海而來的咸澀。

牛車水遊客摩肩接踵的街道 碩莪巷(Sago Lane)曾是殯儀館林立以及舉行出殯儀式的街道,地圖顯示碩莪巷是一條單行道路,但在大馬路(橋南路)路口沒有碩莪巷的路牌指示,還豎起七根圓石柱,阻止車輛駛入。從佛牙寺右側進入碩莪巷,突然想起《過番歌》:"七尺白綾寫血書,辭別爹娘過番去。火船駛出七洲洋,回頭不見我家鄉。"百年前,無數這樣的歌謠在這裡傳唱,成為下南洋者深夜拭淚的慰藉。

轉入史密斯街(Smith Street)的瞬間,時空驟然摺疊。鑲滿彩瓷片的觀音堂飛檐下,五頭醒獅正踩著《將軍令》的鼓點騰躍;隔壁潮州會館的嵌瓷照壁上,哪吒鬧海的場景里混入了揮舞星月旗的馬來武士;福建麵攤蒸汽氤氳的玻璃窗上,倒映著媽祖廟金漆脫落的"風調雨順"匾額。

這種奇異的混血美學,恰似嶺南工匠用南洋錫礦熔煉出的新式琉璃瓦——既不是純粹的唐山樣式,亦非完全的南洋風情。

暮色降臨時的牛車水街道 暮色降臨時分,登婆街的夜市如沸騰的火鍋般翻滾起來。叉燒鋪鐵鉤上油光鋥亮的燒鵝,與沙爹攤炭火上的焦香在空中廝殺;涼茶鋪的二十四味苦香,頑強抵抗著隔壁咖椰吐司的甜蜜攻勢。穿人字拖的安哥將冰凍椰青塞進行李箱的日本遊客懷中,轉身又用潮州話和印度裔夥計爭論榴槤價格。這混亂中自有的秩序,恰似當年紅頭巾們在建築工地上傳運磚瓦的節奏。

夜色中的馬里安曼廟燈火通明,信徒們正將茉莉花環獻給掌管移民的女神瑪里安曼。神像腳下,二十四種方言書寫的許願簽在夜風中沙沙作響。我忽然讀懂了這個街區的生存哲學:那些被颱風折斷的騎樓廊柱,會長出更堅韌的鋼筋混凝土;被歲月磨平的石板路縫隙里,總有新的生命在萌芽。當無人機在濱海灣夜空拼出"Singapore"字樣時,牛車水的燈籠依然亮著溫暖的微光——這是所有海外遊子共同的心跳頻率,是文明遷徙路上永不熄滅的燈塔。

三、信仰的延續:廟宇鐘聲里的文化傳承

無論環境如何艱難,華人始終未曾忘記自己的根! 在到新加坡之前,我原本期待的是摩天大樓、濱海灣金沙、夜晚璀璨的燈光秀。然而,真正讓我駐足流連、沉思良久的,卻是那些掩映在繁華都市中的廟宇、宗祠和會館——它們見證了新加坡華人社會的艱辛奮鬥,也承載著世世代代華人的精神寄託。雖身在異國他鄉,文化卻未曾飄零。

幾日下來,我看到的不僅僅是現代建築,更是了解到一段段跨越海洋的文化傳承,一種即便遠離故土、身處異國,依舊不曾斷裂的血脈認同。牛車水的天福宮、芽籠東的關帝廟,成為了華人信仰的中心。逢年過節,人們在廟宇前焚香祈願,祈求神靈庇佑生意興隆、家人安康。

天福宮——航海者的庇護所,信仰的燈塔,坐落於牛車水,靜靜矗立在繁忙的市區中。這座廟宇建於1821年,是新加坡最古老的華人廟宇之一,由來自福建的移民興建,供奉著海神媽祖。對於背井離鄉、遠渡重洋的華人而言,媽祖不僅僅是一位神祇,更是一種精神支柱,象徵著平安和希望。

天福宮 步入廟宇,檀香裊裊,紅色的燈籠高掛,金色的牌匾熠熠生輝。許多善男信女虔誠地焚香祈福,輕聲呢喃著願望。或許他們祈求的是生意興隆,或許是家庭和睦,但無論怎樣,這片凈土都給予了他們精神上的慰藉。

天福宮不僅是一個宗教場所,更是一座歷史博物館。牆壁上懸掛著關於福建移民早期生活的圖片和碑文,記錄著他們如何在這片陌生的土地上紮根、發展,如何在逆境中團結互助。站在廟前,我閉上眼睛,仿佛能聽見百年前的海風,能感受到先民們初抵南洋時的忐忑與期待。

芽籠關帝廟,供奉著關羽——中國歷史上忠義的象徵。在商貿繁榮的新加坡,關帝廟不僅是信仰中心,更是許多商人心中的精神寄託。

廟宇外觀古樸莊重,紅牆綠瓦,石雕細膩精美。推開沉重的大門,我被堂內的氛圍所震撼——香火鼎盛,香案前擺滿了供品,信眾絡繹不絕。有商人前來祈求財運亨通,也有普通百姓在此許下心愿。

關帝廟不僅承載著個人的信仰,也象徵著華人社會的核心價值觀:誠信、忠義、守信。在這裡,我深刻體會到新加坡華人的團結和奮鬥精神。他們不僅僅是商人、工匠、勞工,更是一群在異國他鄉攜手共進的人。

江夏堂是新加坡黃氏家族的宗祠。與廟宇不同,這裡少了香火繚繞的氛圍,卻多了一種深沉而厚重的家族情感。江夏堂不僅是黃氏家族的祭祀場所,更是一座記錄家族歷史的殿堂。牆上掛滿了族譜,記載著黃氏家族的世代傳承;廳堂中央擺放著先祖的牌位,每逢重要節日,後人都會前來祭拜。這種對祖先的敬仰和傳承,讓我不禁思考:在現代社會,家族的意義究竟是什麼?

如今,許多年輕人可能對「宗族」這一概念感到陌生,然而,在江夏堂,我看到的不只是血緣的連接,更是一種文化的延續。在異鄉,家族不僅僅是姓氏的歸屬,更是情感的依靠,是面對挑戰時的一種力量。

最後一站,我來到了怡和軒。這座建築不僅是新加坡華人社群的重要活動中心,更是社會精英、文化名人聚集之地——華人社會的文化橋樑。

這裡的氛圍與廟宇、宗祠截然不同,沒有宗教儀式的肅穆,取而代之的是濃厚的文化氛圍。在這裡,我看到了一場關於華人歷史的展覽,詳細介紹了新加坡華人如何在19世紀至20世紀間建立起自己的社會網絡,如何通過教育、商業、政治影響這片土地的發展。

據說,許多華人領袖、文化名人都曾在怡和軒留下足跡,討論如何推動社會進步,如何維護華人的權益。站在這座充滿歷史感的建築中,我感受到一種無形的文化紐帶,它連接著過去與未來,也連接著個人與社會。

回望這幾日的旅程,心中感慨萬千。新加坡的現代化令人驚嘆,但真正打動我的,卻是隱藏在高樓大廈之間的這些廟宇、宗祠和會館。它們不僅是建築,更是華人文化的見證者,是幾代人在異國他鄉奮鬥的印記。或許,這就是「根」的真正含義。它並不局限於故鄉的土地,而是深植於血脈之中,體現在人們的信仰、家族認同和文化傳承里。

無論走到哪裡,這些傳統都會成為精神的寄託,讓每一個漂泊在外的人,都能在廟宇鐘聲響起的那一刻,找到屬於自己的歸屬感。 那些曾在烈日下揮汗如雨的華人先輩,已化作歷史的塵埃,但他們留下的奮鬥精神,卻在新加坡的每一條街巷、每一座高樓中熠熠生輝。

2025年1月25日於新加坡