由于社区中可能感染的人数众多,因此死亡人数可能超过SARS。CNN报道,整体的死亡人数已经超过了SARS。英国,马来西亚和韩国的确诊案例,是在新加坡感染的。科威特和卡达已向其公民发出有关新加坡的旅行建议。砂拉越已建议其人员从新加坡抵达后应进行隔离。

我们建议每个人出门时都要戴口罩。如果大家面对面,并且双方都有遮盖,那将更加安全,从而构成了2级屏障保护。不过,每个人每天都有新的外科医用口罩戴,这显然不可能。

我们需要找到创造性的解决方案。有些人购买了可洗的布口罩,进行了重新缝制、用合适的纸制成了口罩或将围巾围在了脸上。

这些措施总比没有面罩好。

应避免不必要的聚集,我们的建议包括:

乘坐计程车时,将窗户打开;

尽量减少在有空调的地方,比如购物中心和美食广场的停留时间;

使用在线快递服务;

学校应进行在线学习。

我们了解到,也很赞同,礼拜对于社会凝聚力和内心的平静很重要。建议礼拜场所可以使用风扇和自然通风,最大程度地减少举行时间。增加举行的次数,这样人们就可以更小的群体来参与,也能相互距离更远。如果能够每个人要求戴口罩入内,就更好了。

如果我们都遵循2M规则(戴口罩,停止聚集),那么2周内,最糟糕的情况可能就会过去了。

(医生署名+签名)”

他们也给出了其他建议,比如乘坐公共运输要开车窗,并且避免去公共场所。

这些建议在现在看来真的是一语成谶。

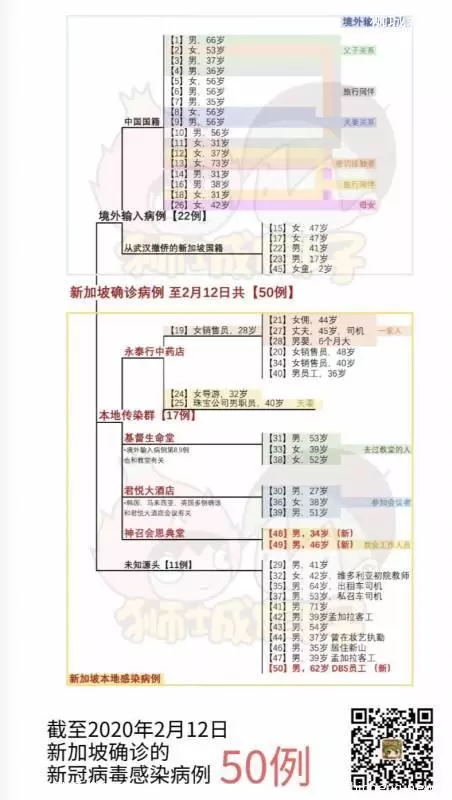

只是就当时的情况看来,新加坡还处在本地局部社区传播状态。四名新加坡医生签署联名信时,新加坡的总计病例只有50例。

可以说这个时期疫情扩散苗头很微弱。

但大家也可以想像,从2月开始戴口罩会有几种可能——

可能会抑制疫情

可能会引起一半人的不适应:“健康的人为什么要戴口罩”

也有可能,会引起更广泛的国际关注,想想那个在国会上因为戴口罩而被诟病的意大利男子......

召20万人回国,是否有错?

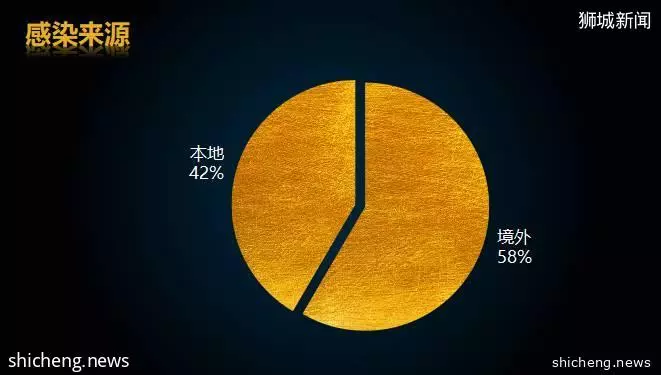

此后相信大家都知道,新加坡的第一波疫情高峰,是因为境外输入的激增。

而之后政府决定,在全球疫情趋势有加重的形势下,召回海外20万新加坡人。

3月25日数据

这也直接牵动着新加坡的整体疫情局面。

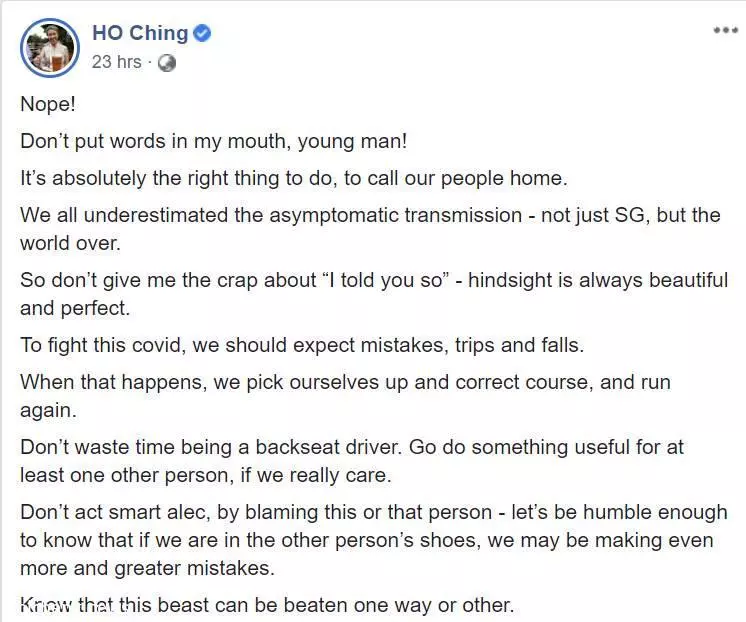

甚至后来连总理夫人何晶都有发文讲这件事:

何晶FB贴文

翻译:

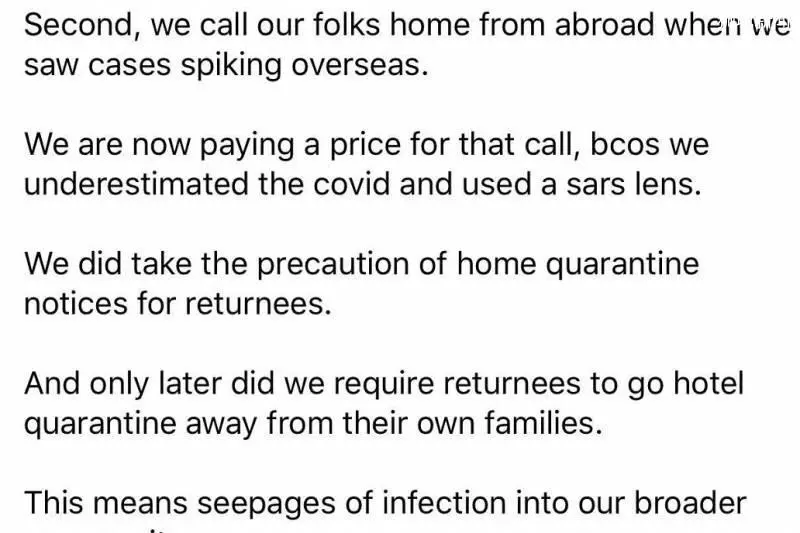

第二,当我们看到海外病例激增时,我们让新加坡人从国外回家。

我们现在正在为此付出代价,因为我们低估了新冠病毒,并且用了SARS的方法来看待它。

我们也确实警惕性的让回来的人都在家隔离。只是我们稍后让回来的人都去酒店隔离,和他们的家人分开。这可能已经让病毒感染本地社区

但她的目的只是在于陈述新加坡的实际疫情情况,却没想到会被某些外媒拿出来做文章:

标题大意:何晶说新加坡领导层低估了病毒,并且做了错误的决定 — 让新加坡人回来

文内主要是说何晶这句话:

“we are now paying a price for that call”(“我们正在为这个呼吁付出代价”)

其中“这个呼吁”,就是指让新加坡人回家。

然而这又是另一种曲解,她不仅反驳:“ 叫我们的人回家绝对是正确的事。”而且也漂亮地回击了:

我们所有人都低估了无症状传播 - 不仅是新加坡,而且是全世界。

因此,不要对我说 “我告诉过你” 这种废话 - 马后炮总是美丽而完美的。

所以“明知山有虎,偏向虎山行。” 在这个疫情时期,所体现不正就是“国家”和“国民”存在的意义?

客工宿舍感染群的疏忽

客工宿舍问题,被视作是新加坡的五大防疫薄弱环节之中,最为重要的一环。

事实上现在新加坡“水深火热”,源头正在于这里。

网传客工宿舍隔离首日的混乱

后来有所改善

不太清洁的居住环境,人口高度密集。

“外来务工人员拥挤的宿舍里,这些人未受到新加坡许多富裕居民的注意,而事实证明,政府也忽视了他们。”

上述来自《纽约时报》的评价,直指客工群体就是新加坡这个抗疫英雄所“忽视”的部分,成为“新冠病毒大流行中的一大盲点。”

(来源:THE NEW YORK TIMES)

只是客工宿舍的问题,也不是可以轻易下的定论。但客工群体病例激增,这确实是新加坡现在面临的最大考验。

然而更重要的是当问题出现后,是指责,还是想办法解决处理,两种截然不同的态度,就有可能导致完全相反的结果。

检测人员进驻(来源:AJ Jareeza)

很明显新加坡选择的是想办法解决。当局甚至也不会去为自己的行为多说什么,简单的“做就是了”。

从客工群体的居住、膳食改造

到确保雇主会发薪水,正面回应客工需求

再到积极检测,区分感染和健康客工,分流安排住所

到全岛客工宿舍全封

李显龙总理在宣布阻断期延长的时候,还要特别强调的一句:

“会照顾好你们,帮你们寄钱回家。”

全程下来,可能海外媒体看不到细节之处,但在新加坡的大家应该都是有目共睹的。

能说新加坡政府疏忽了吗?

能说新加坡防疫失败了吗?

可以说,毕竟不同人观点不同。

但新加坡自疫情爆发以来所作出的防疫努力,却也是明明白白不容辩驳的~