由於社區中可能感染的人數眾多,因此死亡人數可能超過SARS。CNN報道,整體的死亡人數已經超過了SARS。英國,馬來西亞和韓國的確診案例,是在新加坡感染的。科威特和卡達已向其公民發出有關新加坡的旅行建議。砂拉越已建議其人員從新加坡抵達後應進行隔離。

我們建議每個人出門時都要戴口罩。如果大家面對面,並且雙方都有遮蓋,那將更加安全,從而構成了2級屏障保護。不過,每個人每天都有新的外科醫用口罩戴,這顯然不可能。

我們需要找到創造性的解決方案。有些人購買了可洗的布口罩,進行了重新縫製、用合適的紙製成了口罩或將圍巾圍在了臉上。

這些措施總比沒有面罩好。

應避免不必要的聚集,我們的建議包括:

乘坐計程車時,將窗戶打開;

儘量減少在有空調的地方,比如購物中心和美食廣場的停留時間;

使用在線快遞服務;

學校應進行在線學習。

我們了解到,也很贊同,禮拜對於社會凝聚力和內心的平靜很重要。建議禮拜場所可以使用風扇和自然通風,最大程度地減少舉行時間。增加舉行的次數,這樣人們就可以更小的群體來參與,也能相互距離更遠。如果能夠每個人要求戴口罩入內,就更好了。

如果我們都遵循2M規則(戴口罩,停止聚集),那麼2周內,最糟糕的情況可能就會過去了。

(醫生署名+簽名)」

他們也給出了其他建議,比如乘坐公共運輸要開車窗,並且避免去公共場所。

這些建議在現在看來真的是一語成讖。

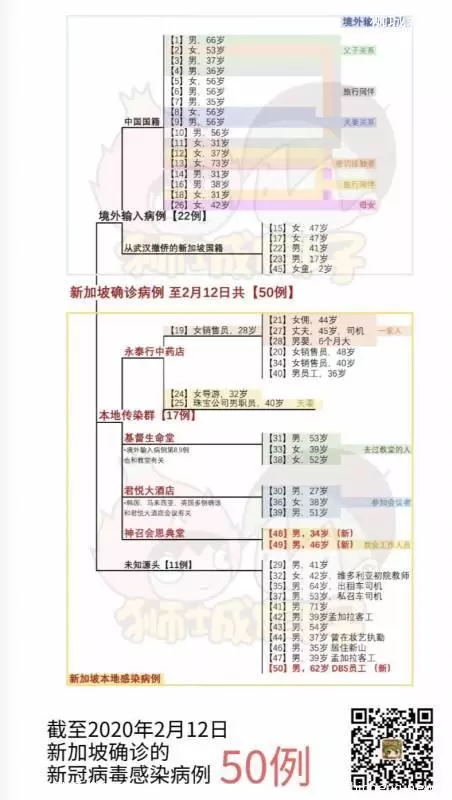

只是就當時的情況看來,新加坡還處在本地局部社區傳播狀態。四名新加坡醫生簽署聯名信時,新加坡的總計病例只有50例。

可以說這個時期疫情擴散苗頭很微弱。

但大家也可以想像,從2月開始戴口罩會有幾種可能——

可能會抑制疫情

可能會引起一半人的不適應:「健康的人為什麼要戴口罩」

也有可能,會引起更廣泛的國際關注,想想那個在國會上因為戴口罩而被詬病的義大利男子......

召20萬人回國,是否有錯?

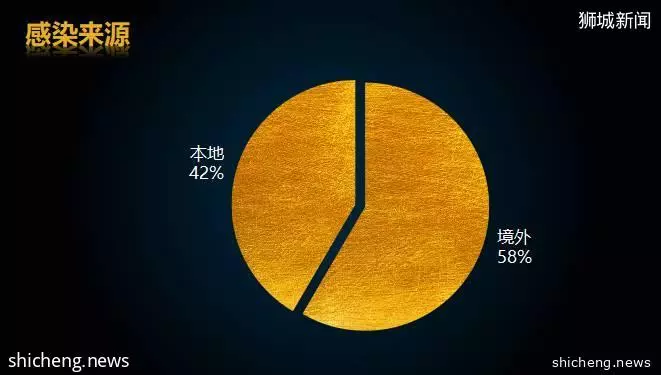

此後相信大家都知道,新加坡的第一波疫情高峰,是因為境外輸入的激增。

而之後政府決定,在全球疫情趨勢有加重的形勢下,召回海外20萬新加坡人。

3月25日數據

這也直接牽動著新加坡的整體疫情局面。

甚至後來連總理夫人何晶都有發文講這件事:

何晶FB貼文

翻譯:

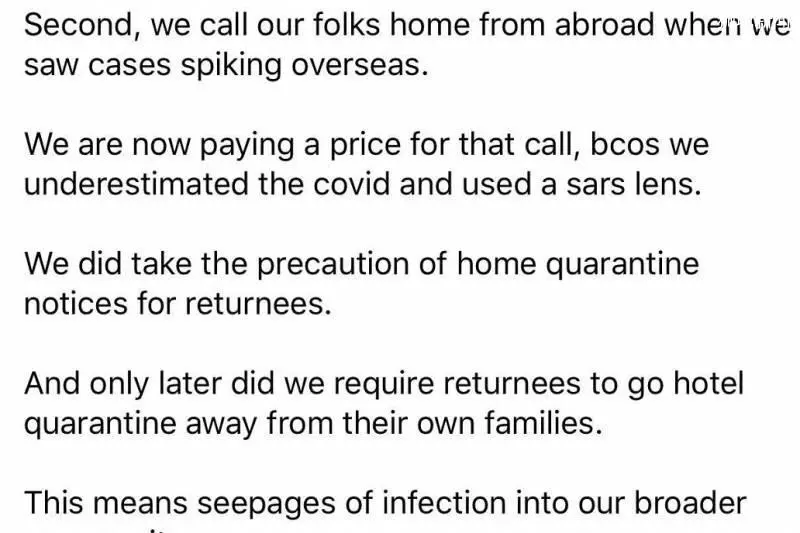

第二,當我們看到海外病例激增時,我們讓新加坡人從國外回家。

我們現在正在為此付出代價,因為我們低估了新冠病毒,並且用了SARS的方法來看待它。

我們也確實警惕性的讓回來的人都在家隔離。只是我們稍後讓回來的人都去酒店隔離,和他們的家人分開。這可能已經讓病毒感染本地社區

但她的目的只是在於陳述新加坡的實際疫情情況,卻沒想到會被某些外媒拿出來做文章:

標題大意:何晶說新加坡領導層低估了病毒,並且做了錯誤的決定 — 讓新加坡人回來

文內主要是說何晶這句話:

「we are now paying a price for that call」(「我們正在為這個呼籲付出代價」)

其中「這個呼籲」,就是指讓新加坡人回家。

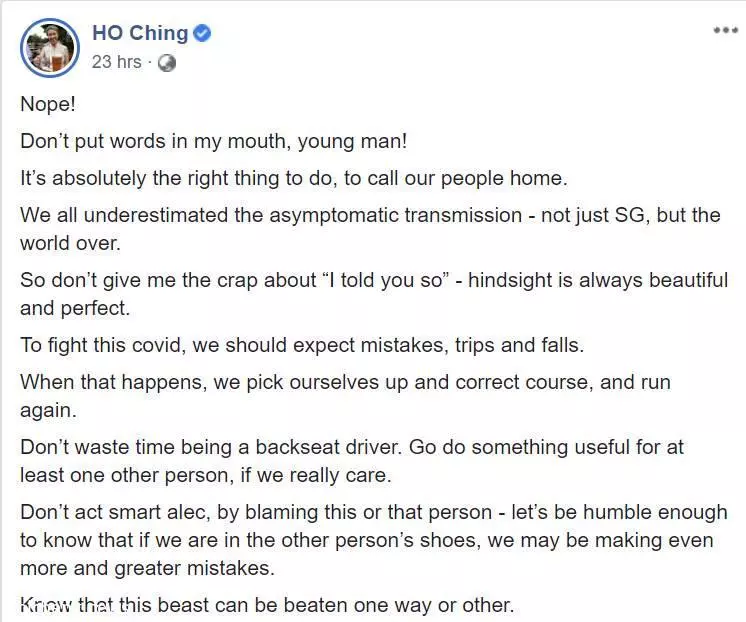

然而這又是另一種曲解,她不僅反駁:「 叫我們的人回家絕對是正確的事。」而且也漂亮地回擊了:

我們所有人都低估了無症狀傳播 - 不僅是新加坡,而且是全世界。

因此,不要對我說 「我告訴過你」 這種廢話 - 馬後炮總是美麗而完美的。

所以「明知山有虎,偏向虎山行。」 在這個疫情時期,所體現不正就是「國家」和「國民」存在的意義?

客工宿舍感染群的疏忽

客工宿舍問題,被視作是新加坡的五大防疫薄弱環節之中,最為重要的一環。

事實上現在新加坡「水深火熱」,源頭正在於這裡。

網傳客工宿舍隔離首日的混亂

後來有所改善

不太清潔的居住環境,人口高度密集。

「外來務工人員擁擠的宿舍里,這些人未受到新加坡許多富裕居民的注意,而事實證明,政府也忽視了他們。」

上述來自《紐約時報》的評價,直指客工群體就是新加坡這個抗疫英雄所「忽視」的部分,成為「新冠病毒大流行中的一大盲點。」

(來源:THE NEW YORK TIMES)

只是客工宿舍的問題,也不是可以輕易下的定論。但客工群體病例激增,這確實是新加坡現在面臨的最大考驗。

然而更重要的是當問題出現後,是指責,還是想辦法解決處理,兩種截然不同的態度,就有可能導致完全相反的結果。

檢測人員進駐(來源:AJ Jareeza)

很明顯新加坡選擇的是想辦法解決。當局甚至也不會去為自己的行為多說什麼,簡單的「做就是了」。

從客工群體的居住、膳食改造

到確保僱主會發薪水,正面回應客工需求

再到積極檢測,區分感染和健康客工,分流安排住所

到全島客工宿舍全封

李顯龍總理在宣布阻斷期延長的時候,還要特彆強調的一句:

「會照顧好你們,幫你們寄錢回家。」

全程下來,可能海外媒體看不到細節之處,但在新加坡的大家應該都是有目共睹的。

能說新加坡政府疏忽了嗎?

能說新加坡防疫失敗了嗎?

可以說,畢竟不同人觀點不同。

但新加坡自疫情爆發以來所作出的防疫努力,卻也是明明白白不容辯駁的~