截至今天(4月23日)中午12點

新加坡衛生部已初步確定

今天新增1037起冠病病例!

總病例累計達11,178!

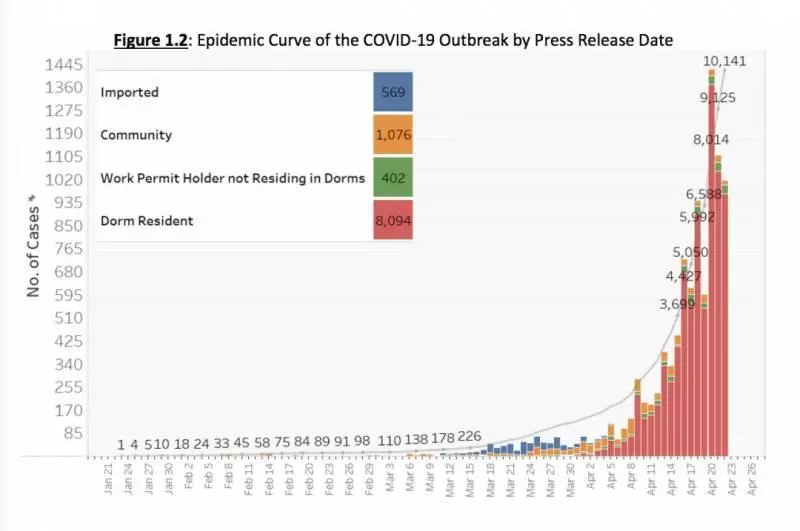

昨天新加坡的總病例人數,一下子懟到10000以上,成為東南亞地區首個破萬的國家......

來源:MOH

回看一下過去的數據,這周以來從4月20日開始每天破千,1426,1111,1016,這架勢看的新加坡的小夥伴都有點心驚......

在一個月前(3月22日),新加坡的單日新增病例還只有24起。

一個月後(4月22日),單日達到確診1016例。

也就是說,僅一個月新加坡的單日新增病例就翻了42倍。

如果數據不夠說服力,咱們來看下感染群

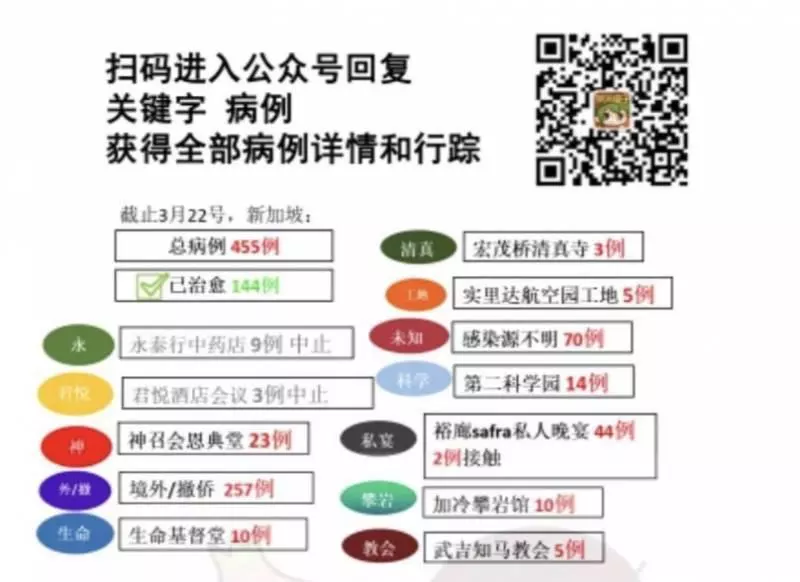

3月22日的感染群情況是這樣的:

來源:獅城椰子自製圖表

而今日4月22號的感染群......這樣:

來源:獅城椰子自製圖表

新加坡疫情

一個月前後反差極大

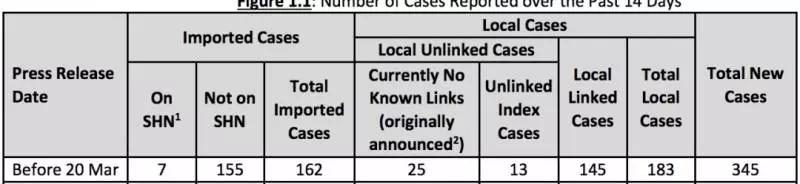

從1月23日到3月20日,接近兩個月的時間,新加坡的總病例人數為345例,在當時的全球疫情情況來看,算是比較「低調」,保持得比較好。

來源:MOH

當時的媒體風格是這樣的:

(來源:網絡)

但是這系列的好評貌似只維持了約半個月的時間......?

而從1月23日新加坡出現第一例開始,到4月23日這整3個月期間,病例突破1萬,新加坡在海外的風評就如山路十八彎:

(來源:網絡)

沒錯,現在一大波外媒們得出的階段性總結就是:「新加坡失控了」。

咱們再來看下,現在外邊都是如何看待「新加坡防疫」

外媒眼中的「新加坡防疫」

其中有幾大主流媒體,是這樣討論的:

華盛頓時報:

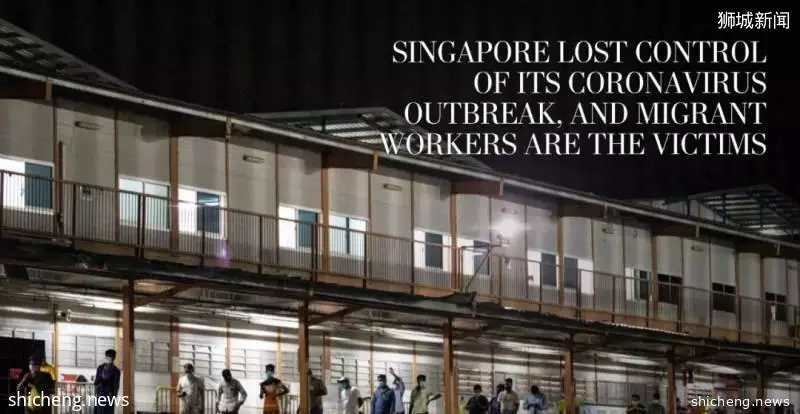

《新加坡疫情失控,外籍客工是受害者》

據說這家媒體特別連線了目前正在隔離的宿舍客工,而他們得到該名客工的回應是:

「這裡的一切對每個人都很困難,看起來就像是他們只帶走了病情比較嚴重的人,而像我這樣的正常人,沒有人照顧我們。」

據這篇報道的發出時間,是在4月21日。

彭博社:

《新加坡是怎麼從抗疫英雄逆轉變成一個警示故事的》

彭博社的主要觀點是,早在2月的時候,客工宿舍就已經開始出現了疫情擴散傾向,但是當時新加坡並沒有注意到。

他們是這樣說的:「二月的時候新加坡沒有採取類似停學的強硬措施,但他們的疫情控制得很好,當時全球為新加坡冷靜控制疫情而點贊,但幾乎同時,一個39歲的孟加拉客工,新加坡的一百萬客工中的一個,已經開始出現症狀。」

The Business Insider :

《新加坡如何面對從備受稱讚的抗疫方式,轉變成為日增千例的警示》

這家媒體也是有講到在世界上其他大多數國家都在「封城」的時候,新加坡冷靜、有效地抗疫廣受推崇。

但在後來新加坡卻爆發第二輪疫情......

筆者對新加坡一開始的評價還是蠻高的:

「世界很多國家都在控制新冠疫情的掙扎線上作鬥爭,而新加坡看起來在這場危機中做到了極致。」

其餘的還有像《華爾街日報》等媒體,在他們看來,新加坡的防疫方式一定是在哪裡滑坡了——

《新加坡創建一種疫情應用軟體,但是至今都還沒有起作用》

《新加坡有一套令人垂涎的疫情應對計劃,但哪裡出錯了?》

而緊隨著一波媒體的風評,似乎更多的網友的觀點也開始紛紛轉向......

網友眼中的「新加坡防疫」

近來海內外對新加坡抗疫的輿論風向,可以說是千變萬化。

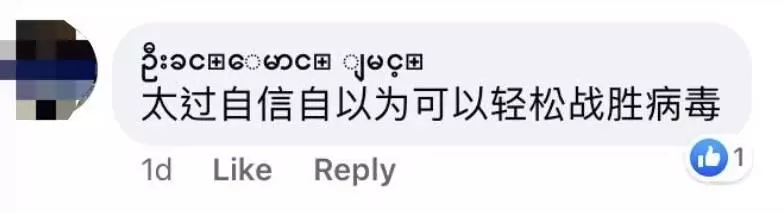

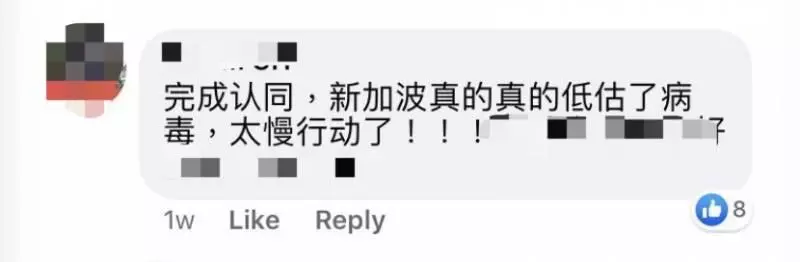

其中有覺得新加坡就是抗疫失敗的。

但也有覺得疫情原本就是比較難掌控的, 政府已經在盡力地控制了,不能因一時病例激增就全盤否定新加坡的防疫努力。

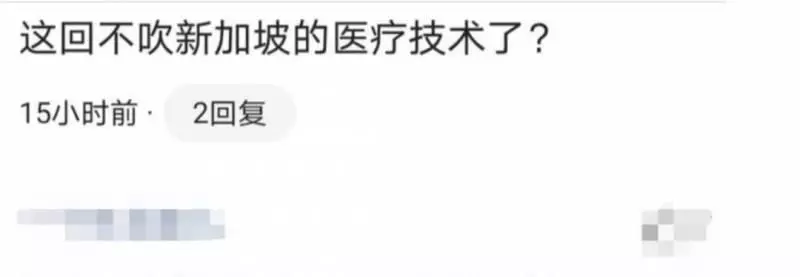

首先可以看到部分網友出現了一波轉向:

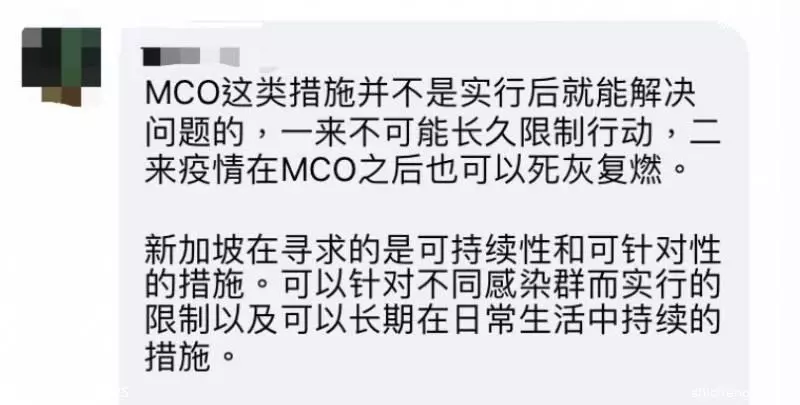

之後有網友站出來為新加坡說話:

可以看出很多人對新加坡的防疫結果,其實態度並不一致。有的幸災樂禍,也有的是擔心疫情發展趨勢。

新加坡防疫,成功?失敗?

新加坡是中國境外最早出現海外確診的國家之一,同時也是最早做出疫情應對反應的國家之一。

但一直比較有爭議的是,新加坡似乎「錯過了」或者「導致了」好幾次抑制疫情的機會。

比如:

1)在四名醫生聯名呼籲戴口罩時,新加坡大環境提倡的是「生病才戴口罩」

2)輸入病例有增加趨勢時,號召20萬海外新加坡人回國

3)疏忽了客工宿舍問題,造成感染集群

新加坡也有疫情吹哨人

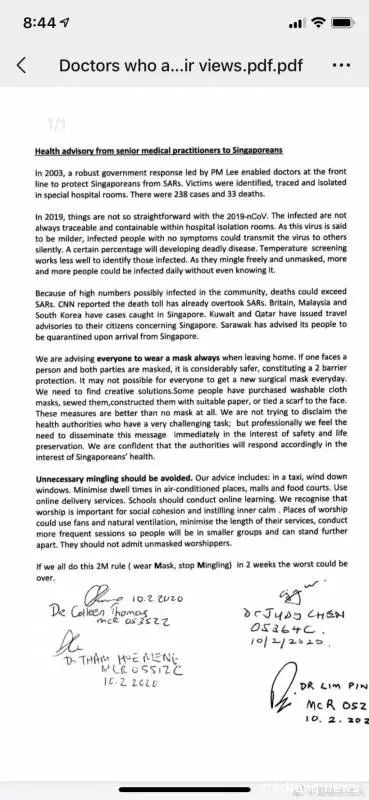

早在2月中旬的時候,新加坡出現了最早的「疫情吹哨人」——新加坡四名本地資深醫生,聯名簽署建議大家戴口罩。

根據這幾位醫生的建議書內容,出門還是戴口罩比較好,醫用口罩難買,戴布口罩也好過沒有。

「資深醫生向新加坡人發出健康建議:

2003年,在新加坡政府強有力的領帶下,聯手第一線的醫生的努力,保護新加坡人免受SARS侵害。在特殊的醫院病房中,追蹤和隔離病患,最終有238例確診和33人去世。

2019年,2019-nCoV的情況更加複雜,感染者並非總是可追蹤和可控制在隔離室中的。由於據說這種病毒沒那麼有攻擊性,因此沒有症狀的感染者可以將這種病毒悄悄傳播給他人。一定比例下可能會發展出致命的疾病,溫度篩查可能無法很好地識別感染者。如果他們自由地交流而不受遮蓋,每天越來越多的人可能不知不覺被感染。