如果你在新加坡街头问一个孩子:“你知道女佣吗?”他们大多会快速地点头,但如果你问:“你知道妈姐吗?”他们多半一头雾水。

“妈姐”这个词,在如今的新加坡已经悄然退场。

她们是20世纪初期从中国南方下南洋的女性,终身不嫁,进人家家中做工,洗衣、煮饭、带孩子、照顾老人,被称为“自梳女”,是那个时代最隐形、却最沉默有力的劳动者。

她们在我们今天熟悉的“外籍女佣”之前,几乎撑起了整个新加坡华人家庭生活的日常。

那是一个没有电子产品、没有冷气的时代,生活全靠人力维系。妈姐们几乎没有节假日,从清晨起床就开始劳作,直至深夜才结束。

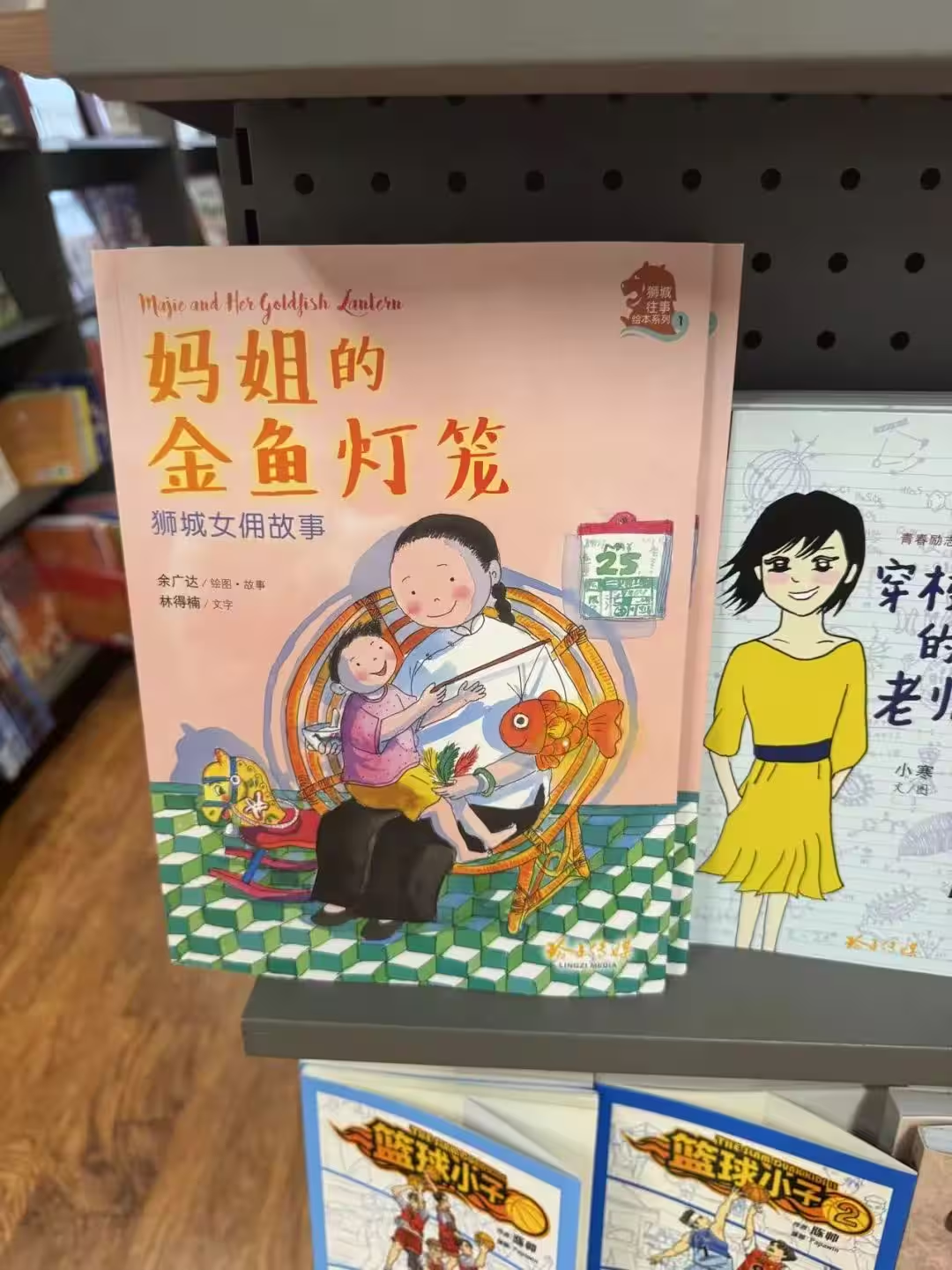

我第一次真正认识妈姐,是在绘本《妈姐的金鱼灯笼》里。里面的妈姐为雇主家服务了一辈子,小主人公长大后把小时候妈姐做的灯笼一起带着去看妈姐,是个温馨的绘本。

再后来,看《小娘惹》时,那些穿着白色唐装、黑裤子,头发盘起的女子——她们分工明确,有人在厨房,有人守在主人边上。她们台词非常少,却是剧中最真实的存在;她们没有主线,却支撑起整个故事的温度。

(图片来自联合早报,照片中为《小娘惹之翡翠山》中扮演妈姐的演员们)

妈姐,这个名词,如今在许多年轻人脑海中早已模糊,但她们的身影,依旧潜藏在老照片、旧厨房、某些家庭记忆的深处。

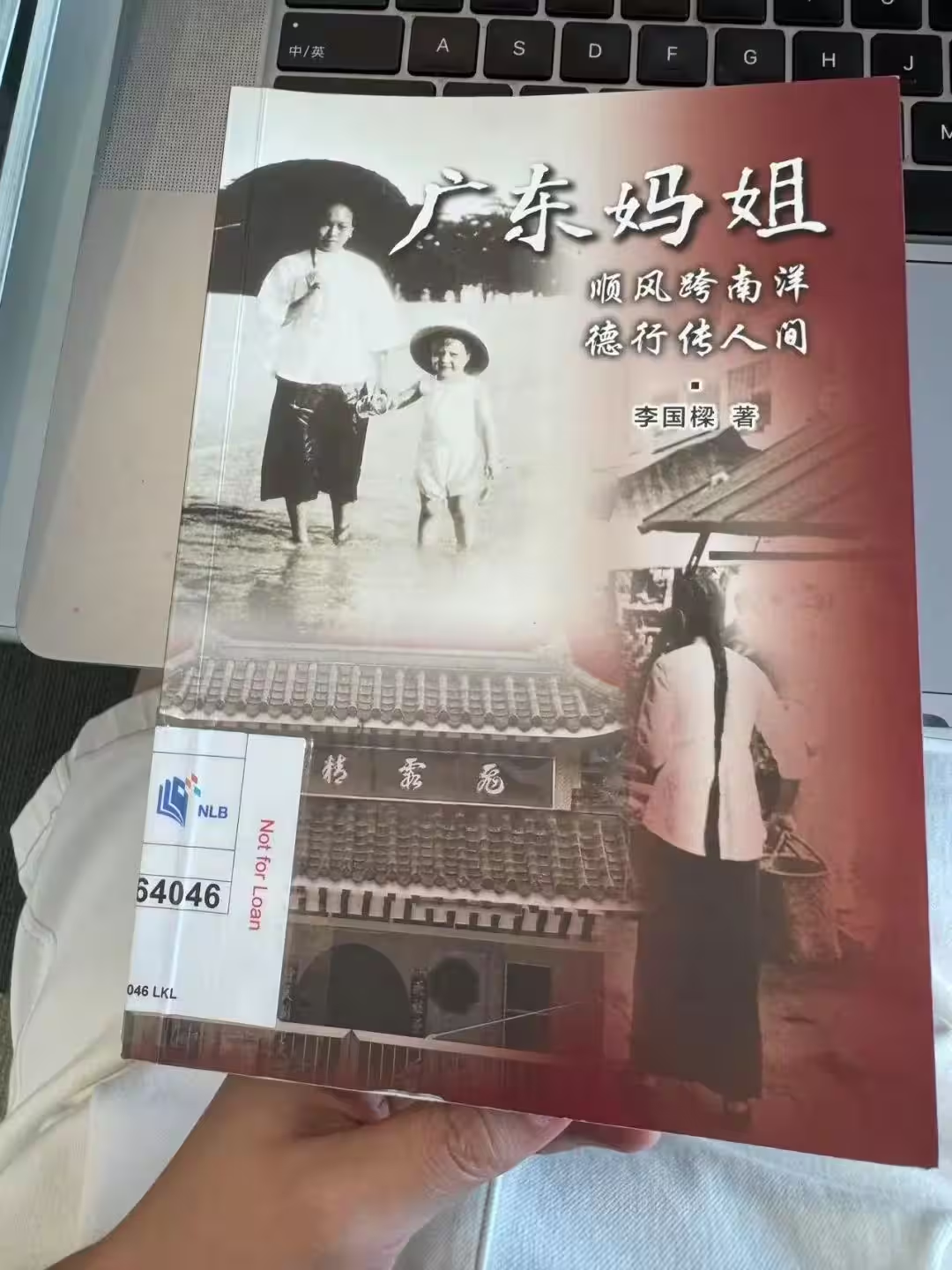

如果你要问全新加坡最有名的妈姐,毫无疑问,是曾经在建国总理李光耀家中做工过的欧阳焕燕,我认识她,是在李国梁的《广东妈姐》这本书里。

她来自广东顺德杏坛乡大巷村,姐姐欧阳焕崧当时在爱国华侨陈嘉庚家里工作,在姐姐的介绍下,1949年,14岁的她那年独自一人踏上远洋轮船,来到新加坡,和姐姐一起在陈嘉庚家里服务了9年,直到日本人来到新加坡。

(图片来自网络,照片上的人就是欧阳焕燕)

昭南岁月,陈嘉庚当时带着全家前往印尼避难,而小女儿留给了姐妹两个帮忙照顾。当时姐妹俩前往隔壁李光耀家里打工,也照顾陈家的小女儿,直到陈嘉庚一家回来。

后来,欧阳焕燕就一直在李家打工,陪他们度过新加坡最动荡的建国岁月,也是她们成长记忆中最稳定的一部分。

(欧阳焕燕(左)在李家打工时,跟李玮玲、另一位妈姐和李显扬的合照。图片首次刊登于《联合早报》,2009年2月1日,图片来自李国梁的个人网站:从夜幕到黎明)

欧阳焕燕40岁那一年,变成了自梳女。

她是幸运的,因为被书写了下来。但更多的妈姐,只是默默地活着、老去,在雇主搬家或去世后,被安排送回老家,或者入住老人院,连名字都没能留在新加坡的城市档案里。

而像欧阳焕燕这样终身未婚、盘发为誓、默默做工的女性,并不是个例,而是一整个迁徙群体的缩影。

20世纪初,广东珠三角一带如顺德、番禺、南海等地原本是手工业和女工密集区,尤其是丝绸纺织、缝纫、制衣业发达。

然而随着工业革命的深入,在西方已经用机器替代手工,快速、大规模生产衣服的同时,珠三角的纺织业还停留在手工和慢工出细活的阶段,加上世界经济大萧条和战争动荡影响,当地传统手工业逐渐凋敝,女性面临大规模失业。

而与此同时,新加坡等英属殖民地早期主要引进男性苦力、劳工、建筑工、矿工也引发了社会治安问题,帮派林立,械斗不断,让殖民政府很是头痛。

于是,殖民政府开始限制男性移民下南洋,同时向中国南方开放女性劳工通道。

“妈姐”的出现正是在这种殖民政策与经济困境夹缝中形成的特殊现象。她们多搭乘客轮到达新加坡、马来亚,甚至远赴泰国、印尼、菲律宾等地,成为各地华人家庭中的重要支柱。

(图片来自网络,描述的是1930年代中国农村妇女下南洋的场景)

当时的女性,不嫁人很难有生活上的保障。而这些妈姐,选择“自梳”,是一种颇为激进的抗争方式。“下南洋”这条路,不只是谋生,更是一种身份上的逃逸与重塑——在异地开始“做自己”的生活。

而与此相对应的是,她们到达新加坡之后,便形成了一种独特的姐妹群体网络。一些妈姐甚至在同一个雇主家中“接力工作”,将彼此介绍入职、传授经验,构成了非血缘的“女性社群”。

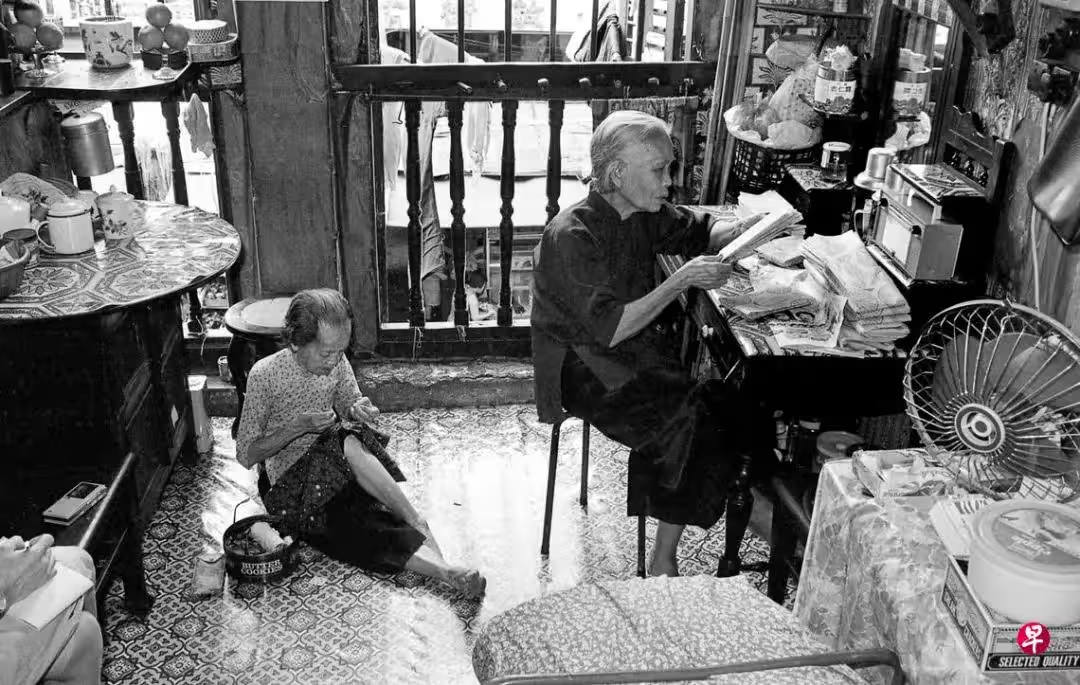

(图片来自联合早报,图中的内容是晚年妈姐的生活)

和妈姐差不多同一时期来新加坡的,还有一群女性,她们是新加坡城市化建设中最坚实的奠基石,她们叫“红头巾”。

关于“红头巾”的故事,可以阅读《她们的汗水,撑起了新加坡城市化的地基》

“妈姐”和“红头巾”是这一代南来女性的两个面向——前者走入家宅内院,后者踏进工地街头。

一个是围裙上的油渍,一个是额头上的汗珠。

但她们的动机相似:为了谋生,为了独立,为了挣一口属于自己的饭吃。

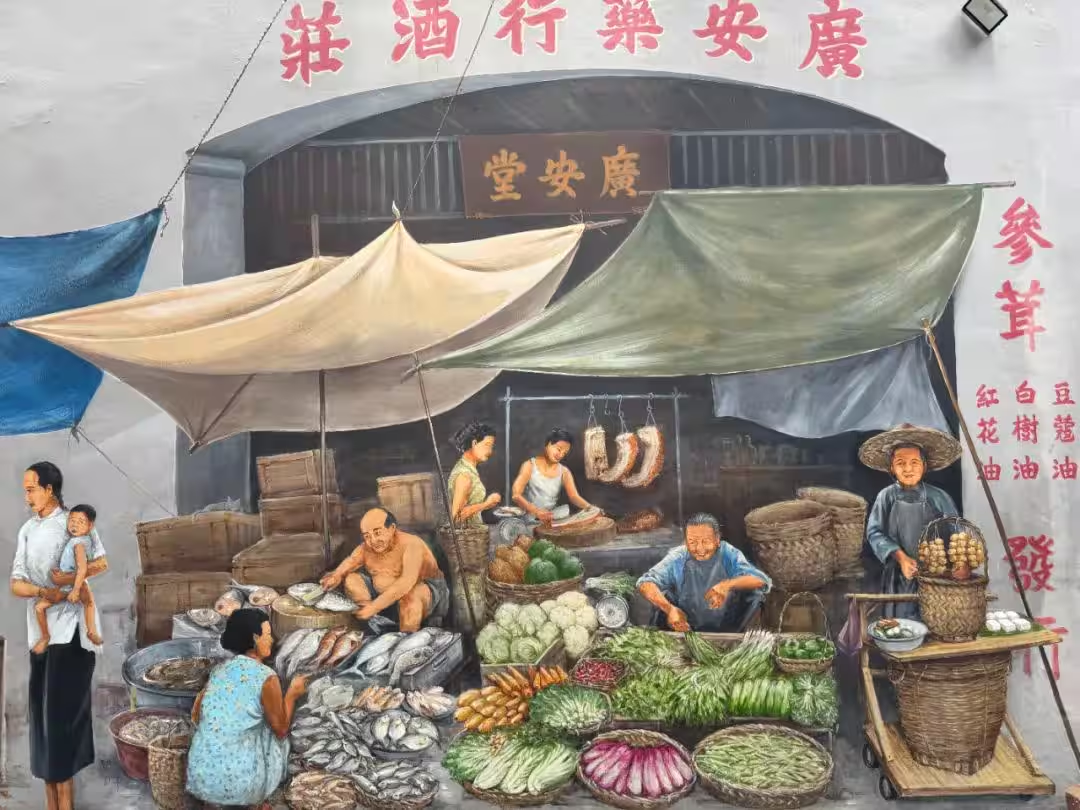

上周末我去了Everton Road,这里曾经是新加坡本地画家叶耀宗(Yip Yew Chong)的创作起点。

他曾经毛遂自荐,请求这里店屋主人同意他作画。那面墙,最终成为了他人生的第一幅壁画,也成为妈姐第一次在城市中“重新出现”的所在。

他画的是一位扎了发髻、踩着木屐的妈姐,蹲在地上搓洗衣物,头上还晾晒了床单,身旁还有一张咖啡椅子,放碗的矮柜,还有来觅食的小鸡的一家。

很接地气,也很是有趣,与周围的环境融为一体,浑然天成。

不过如今,这幅画已经不在了,我在Everton Road来来回回走了好几趟,在这幢店屋旁经过了好多回都没有找到。

直到第5次路过的时候,我在想不会就是这楼吧,看着真的很像呀,但是画呢?怎么没有了?不死心的我又上网找了照片,还真的是曾经的这里。

重新粉刷的外墙,已经没有了妈姐的影子,那一瞬间,我忽然意识到,这些墙上的淡去,正如她们在人们记忆中的隐退。

但妈姐,并没有完全消失。

我在牛车水的其他墙上,还看到几位妈姐的身影:一个在戏台前驻足听戏,一个抱着孩子在湿巴刹穿梭。

她们没有姓名,却被画笔记住;她们没有墓碑,却被城市收藏。

关于牛车水的壁画和画家叶耀宗的秘密签名,可以阅读《牛车水壁画里藏的猫,是画家的小秘密,也是城市的温柔》

妈姐的晚年生活得如何?

在新加坡拍摄的纪录片《自梳女》中,有一位妈姐叫香姐,服务雇主家四代人,雇主家的孩子——如今的海裕博士——视她为亲妈般供养。

香姐说,顺德老家有俗信:“女子不嫁,要挽发髻。若不梳发,死后会成孤魂野鬼。”

她终生未嫁,也未返乡生活,直到年老,依然与雇主子孙同住,吃饭、聊天,被接纳为家人,给她过生日。她说自己是幸运的。

但片中还有另一位妈姐来桂,住在“估哩房”,和两位老人一起靠微薄的继续费过日子。她坚持不接受福利部救济,自己卖报纸、洗衣、做针线。

她的身上,还有竹子一般的傲骨和节气,映照出一个时代南来女性的倔强与尊严。

而有些妈姐,在主人去世或家庭搬迁后,被送回中国老家。她们年老体衰,已无法适应早已陌生的故乡。亲戚有时视她们为“拖累”,房产问题、赡养问题接踵而至。

有的妈姐晚年独居在旧祠堂旁的小屋里,靠一点微薄的积蓄度日;有的还会想念新加坡,想念那些她照顾过的孩子——而那些孩子,已经长大,有了自己的人生,却可能早已记不起她的名字。

妈姐不是母亲,但她们养育了无数人;她们不是亲人,却可能比亲人更亲。

她们站在最不显眼的位置——后厨、婴儿床边、洗衣间里,却是许多家庭不可或缺的存在。她们熟记孩子的哭声、雇主的口味、衣服的分类,却没人真正了解她们自己喜欢吃什么、想过怎样的人生。

她们没有留下太多影像,也没有留下后代。

她们的劳动无法被“绩效”衡量,也不被写进“建设新加坡”的叙事中。但她们确确实实,用身体的劳动,情感的投入,为整个南洋社会的家庭生活打下了基础。

而她们的精神,比任何豪言壮语都更令人动容:选择不嫁、选择远行、选择独立、选择用沉默承受生活的一切。

在当下,我们更习惯谈“女性独立”“性别平权”,但早在上世纪初,那些自梳女、妈姐、红头巾、南来姐妹们,早已用最不张扬的方式活出了“独立”的姿态。

她们没有掌声,也未在历史的主舞台登场。

但她们是舞台后,点亮灯光、收拾残局的人。

参考文献:

张丁元(2023年6月19日)。定格百年:妈姐——勤劳忠诚的东方妇女象征。《联合早报》。 https://www.zaobao.com.sg/news/singapore/story20230619-1405946

余广达(绘)、林得楠(文)(2016)。《妈姐的金鱼灯笼:狮城女佣故事》。新加坡:玲子传媒。

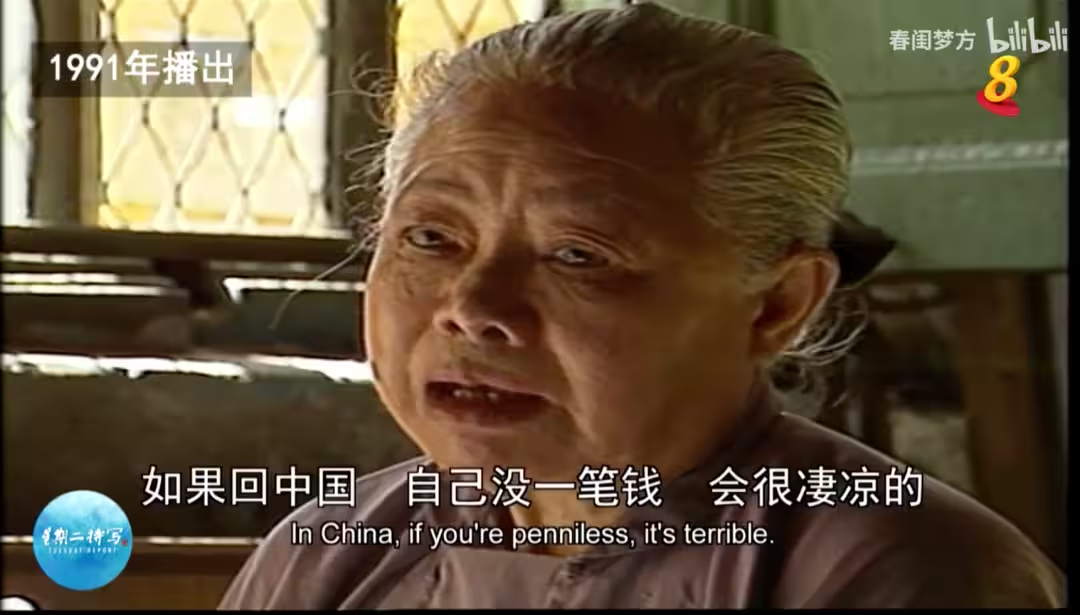

Channel 8(2014)。《自梳女》[纪录片]。新加坡广播局(Mediacorp)

李国梁(2015)。《广东妈姐》。顺德会馆妈姐研究组。

陈凯松(2024年3月17日)。凭空消失的妈姐。《联合早报》。

https://www.zaobao.com.sg/forum/views/story20240317-3165096

蔡欣盈(2024年6月8日)。新《小娘惹》大宅公开:妈姐双宝曝郑惠玉趁“乱”出手。《联合早报》

https://www.zaobao.com.sg/entertainment/story20240608-3858215

李国梁个人网站-从夜幕到黎明:

https://navalants.blogspot.com/2015/04/majie-amah.html