8月5日,新加坡《海峡时报》报道,新加坡国家传染病中心传染病临床研究主任巴纳比·扬(Barnaby Young)指出,在新加坡第四波(今年年初)和第五波(目前)突破感染的病患,出现后遗症或“长冠病”的几率要低得多。

“突破性感染”指的是,接种疫苗之后仍被感染。新加坡的第四波主流病毒株是奥密克戎BA.1、BA.2,目前的第五波则是奥密克戎BA.4、BA.5。

而且,他说,从新加坡国家传染病中心的临床观察判断,突破性感染奥密克戎的,即便出现后遗症,症状较轻,出现时长较短。

在新加坡疫情初期的2020年,每八个冠病康复者当中,就有一人出现后遗症。

前不久,格罗宁根大学一组科学家在《柳叶刀》发布有关冠病后遗症的论文,所观察到的现象基本与新加坡一致。

格罗宁根大学研究团队对荷兰2020年4月至2021年8月的1782名突破性感染者进行调研,发现12.7%的康复者出现后遗症症状包括胸痛、呼吸困难、呼吸时感觉疼痛、肌肉酸痛、丧失味觉或嗅觉、咽喉不适、两腿乏力、浑身疲惫、头疼、眼部发痒、晕眩、背疼、恶心等等。

科学家指出,这些后遗症症状不一定源自病毒感染,有些可能是心理影响,例如对隔离的不确定性和无力感所造成。

科学家也指出,将来对冠病后遗症的研究应该涵盖心理和精神层面,包括焦虑症、抑郁症,以及感染之后出现的脑雾、失眠等。

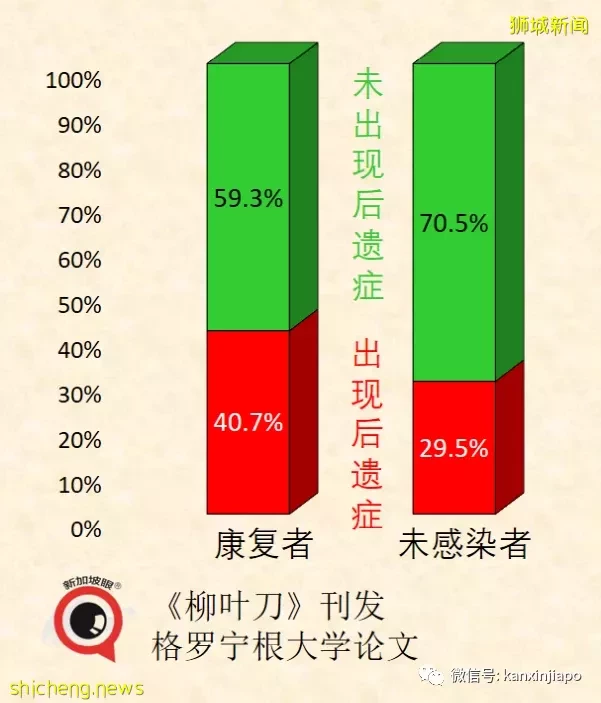

未曾感染冠病的健康人群当中

29.5%说自己出现冠病后遗症

有意思的是,格罗宁根大学的这篇论文指出,40.7%的冠病康复者声称自己出现冠病后遗症,但未曾感染冠病的健康人群当中,竟有29.5%说自己也出现冠病后遗症。

巴纳比·扬医生说,从这两组数据,可以进一步研究所谓的后遗症有多少是源自病毒感染,有多少又是源自其他因素。

另一方面,在美国,今年六月上半月数据显示,每5名康复者当中,就有1人在感染之后的三个月内仍有后遗症症状。

上周,一组新加坡科学家和其他国家科学家联合刊文指出,在全球范围内,有5%人口可能出现嗅觉和味觉上的长期后遗症。