8月5日,新加坡《海峽時報》報道,新加坡國家傳染病中心傳染病臨床研究主任巴納比·揚(Barnaby Young)指出,在新加坡第四波(今年年初)和第五波(目前)突破感染的病患,出現後遺症或「長冠病」的幾率要低得多。

「突破性感染」指的是,接種疫苗之後仍被感染。新加坡的第四波主流病毒株是奧密克戎BA.1、BA.2,目前的第五波則是奧密克戎BA.4、BA.5。

而且,他說,從新加坡國家傳染病中心的臨床觀察判斷,突破性感染奧密克戎的,即便出現後遺症,症狀較輕,出現時長較短。

在新加坡疫情初期的2020年,每八個冠病康復者當中,就有一人出現後遺症。

前不久,格羅寧根大學一組科學家在《柳葉刀》發布有關冠病後遺症的論文,所觀察到的現象基本與新加坡一致。

格羅寧根大學研究團隊對荷蘭2020年4月至2021年8月的1782名突破性感染者進行調研,發現12.7%的康復者出現後遺症症狀包括胸痛、呼吸困難、呼吸時感覺疼痛、肌肉酸痛、喪失味覺或嗅覺、咽喉不適、兩腿乏力、渾身疲憊、頭疼、眼部發癢、暈眩、背疼、噁心等等。

科學家指出,這些後遺症症狀不一定源自病毒感染,有些可能是心理影響,例如對隔離的不確定性和無力感所造成。

科學家也指出,將來對冠病後遺症的研究應該涵蓋心理和精神層面,包括焦慮症、抑鬱症,以及感染之後出現的腦霧、失眠等。

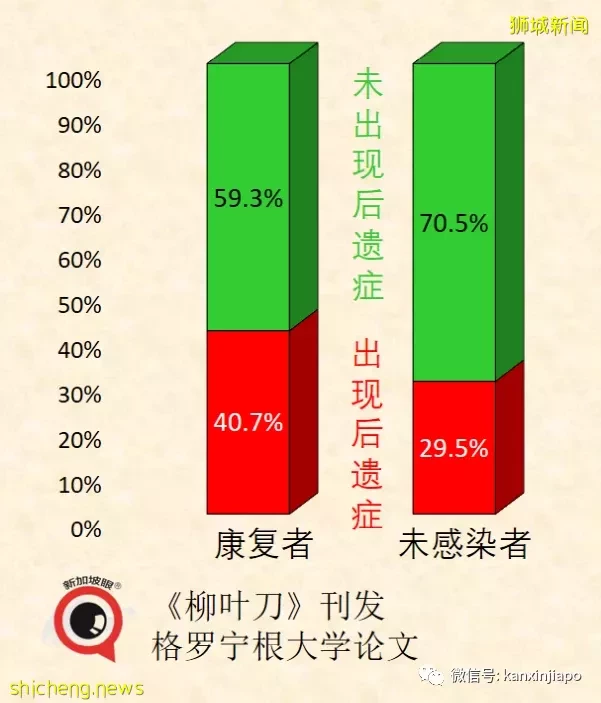

未曾感染冠病的健康人群當中

29.5%說自己出現冠病後遺症

有意思的是,格羅寧根大學的這篇論文指出,40.7%的冠病康復者聲稱自己出現冠病後遺症,但未曾感染冠病的健康人群當中,竟有29.5%說自己也出現冠病後遺症。

巴納比·揚醫生說,從這兩組數據,可以進一步研究所謂的後遺症有多少是源自病毒感染,有多少又是源自其他因素。

另一方面,在美國,今年六月上半月數據顯示,每5名康復者當中,就有1人在感染之後的三個月內仍有後遺症症狀。

上周,一組新加坡科學家和其他國家科學家聯合刊文指出,在全球範圍內,有5%人口可能出現嗅覺和味覺上的長期後遺症。