新加坡总理李显龙3月30日出席华盛顿智库美国外交关系协会的对话会,活动由协会会长哈斯(Richard Haass)主持。两人就乌克兰危机、国际安全架构和气候危机等多个议题进行讨论。以下是对话全文。

00:00 -【乌克兰局势的后续影响】

理察·哈斯:首先,我想谈谈本周早些时候您与拜登总统会晤时发表的联合声明。我想特别引述声明的一句话:“乌克兰战争对印太地区产生了负面影响。”首先 我想请您说明一下,为什么这么说 又会如何影响?您能否具体地说明?

李显龙:乌克兰战争在多个层面都对亚太地区造成影响。首先,它破坏了国际关系框架中的法律和秩序以及国家之间的和平。它违反了《联合国宪章》也威胁到所有国家的政治独立,主权和领土完整,尤其是小国。如果大家接受疯狂决定和历史错误为入侵他国的理由,我想在亚太地区乃至世界其他地区的许多人都会感到很不安。

第二,事态的发展以及欧洲发达国家和俄罗斯之间关系的损坏,已让全球多边合作体系,无论是在贸易、气候变化、预防大流行病还是防核扩散等方面,难以运行。我们之前能让敌对国家和竞争对手即便有分歧,也还是能以双赢的方式进行合作的框架 已不复存在。

当今格局是一个非赢即输的局面。你希望对方倒台,要修理它,并搞垮它的经济。在这样的情况下,绝大多数国家要如何尽可能地团结起来,相互合作,而不是陷入混乱、经济封闭或无政府状态?这对新加坡来说是一大隐忧,因为我们依赖全球化生活。

第三,乌克兰当前的危机必将对美中关系产生重大影响。这场危机必定会,也已经使关系紧张。我们希望拜登总统与习近平主席在最高层级的联系能促成理性决策,而双方的关系也能保持下去。换句话说,我们希望美中关系不会变得比现在更糟,但这是无法预知的。尽管双方都尽了最大的努力,如果美中关系恶化,这将对整个亚太地区乃至全世界带来更深远的影响。

个别国家也对乌克兰即将发生的事情作出具体反应。每个国家现在都会问,我们能从乌克兰危机中吸取什么教训?就国防而言,当我们需要帮助时,我们可以相信谁会向我们伸出援手,这样的意识在东北亚尤为明显。

日本前首相安倍晋三已提出应该考虑在日本部署美国核武器。我相信一些参与战略课题的日本人此前已有这样的想法,但现在安倍先生已将此课题摆到台面了。(日本)政府当然已拒绝这样的提议,并说他们永远不会这么做,但这个念头已经种下,而且不会消失,因为乌克兰局势显示了核威慑可以非常有用。

我想韩国也有同感。如果你看民调,大多数韩国人认为,韩国应该发展核能力,不仅仅是像以前一样部署美国的武器,而是发展它本身的核武能力。如果局势真的朝那方向发展,如果你是个乐观主义,你会说:现在朝鲜、韩国、日本、中国都拥有核武器,那我们已取得稳定的核平衡;如果伊朗、土耳其、沙特阿拉伯和其他中东国家也拥有核武器,那将会带来更大的核平衡。你希望这仍是个稳定的平衡,但我认为我们正朝着非常危险的方向前进。

至于谁会向你伸出援手,我想各国会做出一些考量。亚太区域的框架与欧洲的框架不同。欧洲有北约、有第五条款、有前华沙条约国家、有前苏联的共和国等。所以哪里是界限,哪里是不可触及的红线,情况都有所不同。在亚洲,我们并没有这些框架,但我们有台湾问题,有“一个中国”政策。而美国这一边有《台湾关系法》,但美中之间又有《三个联合公报》。我们应该如何诠释这些体系?局势又将如何发展?

以台湾目前的防务情况来看,他们希望能将兵役制度的服役期,从现行的四个月延长至12个月,我觉得这不太可能。因为要让大家接受更长的服役期并不是件容易的事,至少现在的民意是如此。还有另一项台湾民意调查显示,如果台湾出事他们认为谁会派兵帮忙,有40%的受访者相信日本会协防台湾,而30%的受访者则认为美国会派兵介入。在去年10月进行的类似民调中,三分之二的受访者认为美军会出兵助台。

因此,我认为各政府会做出考量,他们不会一夜之间做出大转变,但这都是重要的战略性重估。我觉得除了要对乌克兰当前局势做出回应之外,我们也需要思考在亚太地区导向冲突的路径会是什么,以及如何避免冲突发生。(一个国家)必须考虑应该建立什么样的制度 程序和联系,以及做出什么样的战略安排,以避免无法防止冲突而被迫进入防御状态。

在欧洲,学术界一直在针对乌克兰危机进行争辩。现实主义者如政治学家约翰·米尔斯海默(John Mearsheimer)认为,如果北约没有东扩就不会发生今天的局面。另一些人则认为 ,乌克兰危机是无法避免的,波兰和波罗的海国家都已是北约成员。那在亚洲,我们没有北约,不过我们也有需要关注的热点,有棘手的问题需要处理。我们需要机制让处于对立的国家、对手与美国互动、中国互动、关系已密切的国家互动,让我们能够做出非常艰难的调整,那就是如何适应中国,一个更发达、体量更大、科技更先进,但同时不会对世界盛气凌人,并能被当今全球主要军事强国美国所接受的中国。

我们必须往这方面前进。我们有亚太经合组织(APEC),这对我们很有帮助,因为它侧重讨论经济课题。我们也有东亚峰会,能让各成员国就战略性课题展开讨论,但在落实有关措施方面,该峰会并没有发挥很大的作用。目前,美国有意建立印度—太平洋经济框架来联系本区域,不只以战略或安全和潜在敌意为基础,而是以取得双赢为基础。

我认为你需要考虑到这一点,让事情能朝向一个不会导致激烈冲突的方向发展。

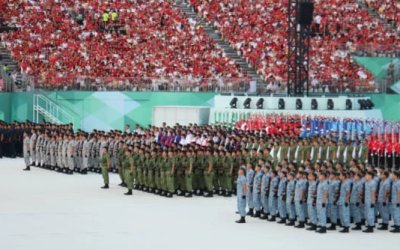

(海峡时报档案照)

09:58 -【本区域对美国的看法】

哈斯:谢谢您和我们分享这么多意见和看法。在这个会议室里,我看到许多我的前同事。我们都曾参与联合声明的书写和签署工作。这份新加坡和美国签署的联合声明值得一读。它的实质内容比我所参与的许多联合声明都更充实。我不会代表你们当中的几位发表意见,但我确实推荐它,政府偶尔会信守承诺,而这是其中的一次。

您说了一些我想提出的问题,但我想跟进一下,那就是本区域对美国的看法。所以我的问题是,美国在这次危机中为乌克兰提供了在我看来是“间接的支持”,包括在军事、外交和情报方面的显著支援。最明显的是经济制裁和其他措施,却并未提供直接军事支持。它拒绝了在乌克兰设立禁飞区,也拒绝派兵参与地面作战,这是一个值得参考的一点。这届美国政府在重要方面的做法和前任政府非常不同。

所以,当人们现在观察美国,美国在台湾和乌克兰做什么、不在做什么,这是否增强了人们对美国的信心?显然的,您不认为情况是如此。

李显龙:我想各个情况都不同。正如我所说的,欧洲有北约,知道在北约课题上的边界在哪里。在亚洲 我们没有北约,我们有三个联合公报,在台湾问题上也采取了战略性模糊的政策。

我想大家都希望看到台湾能维持现状,即使有任何改变,也绝不能以武力或非和平方式发生。这是很难处理的问题,因为它不只是经济或战略问题,而是关乎政治和民众情绪的问题。所以,这是一个需要很长时间才能解决的问题。

哈斯:但您是否担心,由于俄罗斯可能会再次对欧洲秩序构成重大威胁,所以美国转向亚洲的战略不会实现?相反,美国在转向亚洲时,又几乎得绕道回去欧洲?

李显龙:美国向来关注全球课题。我的意思是,如果不是乌克兰,就会是伊朗,或者是发生在世界上其他地方的其他事情。你们不时也会关注拉丁美洲。所以我认为,我们接受美国在全球拥有广泛的利益,但亚太地区不仅有中国,与中国的关系是美国必须处理的。

但另外,亚太地区也有许多美国的其他伙伴,当中一些是美国的盟友,其他则是你们的朋友。他们多数与美国有着非常密切的经济联系。二战后近80年来,美国拓展了这些关系和利益,促进了这个全球相对稳定与和平的区域。因此,无论你有什么其他广泛的利益,这都是你无法舍弃的。

我认为历任美国总统都明白这一点,并都亲自关注这个问题。但我无法想像他们因为只关注这个问题,而把其他的事情都排除在外。我也不认为他们会因为忙于其他事务而忽略与中国的关系。我们所担心的是,在与中国打交道时,美国是否有时间和兴趣?是否还可能与东南亚和本区域其他国家展开联系?

14:16 -【中国就乌克兰局势的反应】

哈斯:让我们谈一下中国的情况吧。有些人,我得承认包括我在内,提出了这样的观点。俄乌之战让中国有所省思,美国和它的伙伴们,包括新加坡在内,对俄罗斯的制裁既广且深,也确实是前所未见的。而中国要比俄罗斯更像是一家投资和贸易公司,因此可能更加脆弱。此外,各国所做的其实是在间接保护乌克兰。而正如您所说的,我们所持的战略模糊立场,并不排除直接保卫台湾。

从北京的视角来看,您是否察觉到,中国已有所反思,认清自己在本区域甚至以外,需要付出一定的政治代价,因为他们和一场战争有密切的联系?而这是一场被视为是因个人私利而发动的异常残酷的战争。

李显龙:我想这让他们面对尴尬,因为乌克兰战争,违背了中国非常重视的原则:领土完整、国家主权、互不干涉内政。如果你能这样对待乌克兰,将顿巴斯视为独立个体或可能是共和国……

哈斯:那台湾呢?

李显龙:或中国其他非汉族地区?所以说,这是非常棘手的问题。从制裁行动也可看出,国与国之间的关系是密不可分的。因为大家有生意往来,在彼此国家互设账户,而任何国家,尤其大国 ,都有可能拆毁他人的房子。我可能拥有很多美国国债,但如果美国决定冻结这些账户,那就会带来实际的经济损失。所以,我们都是相互依赖的。反过来说,如果你切断与中国的联系,认为没中国也无所谓 反正你没在中国的银行拥有同等规模的账户,可是你们的经济是相互依赖的,中国是你最大的贸易伙伴之一,是许多美国公司的制造基地,这些环节一旦断裂,势必也会伤害到你。这并不是说你会陷入很糟糕的情况,但我想双方都会意识到 这么做的代价是非常高的。

还有一点:我不认为在本区域内,中国会因为拒绝与俄罗斯保持距离,而承担什么代价。处在这个区域的所有国家,都在乎国家主权和《联合国宪章》。但同时也希望与中国维持关系,而其中也有不少国家与俄罗斯也关系密切,如印度。所以,中国如今采取了自己的立场,并认为你现在反倒来要求他们协助解决俄罗斯问题,而中国的回应是:解铃还须系铃人。换句话说,你自己的问题请自行解决。

(海峡时报档案照)

17:52 -【印太经济框架】

哈斯:我们有注意到这一点。您刚才也提到了印太经济框架。我有两个相关问题:您认为这个框架应该扮演怎么样的角色?当局已阐明该框架的概念,但还未具体说明其细节。印太经济框架能在多大程度上,作为美国参与跨太平洋伙伴全面进展协定(CPTPP)的替代方案?这框架是否会被视为替代品,或充其量只是个不很理想的次佳选择?印太经济框架能或将发挥什么作用?

李显龙:印太经济框架应该为美国同亚太地区国家的经济合作定下正面的议程,一个包容和具前瞻性,并能给双方带来好处的议程。最理想的情况是,我们同时也拥有跨太平洋伙伴关系协定(TPP),但那已是付诸东流。

哈斯:(美国政府前贸易代表卡拉·希尔斯正在摇头。)

李显龙:付诸东流。TPP已变成CPTPP(《跨太平洋伙伴全面进展协定》),意味着美国没有参与其中。如今,中国已申请加入,美国打算怎么做?身为CPTPP成员国的我们又应该怎么做?我们必须就如何处理这项申请达成一些共识。顺道一提,台湾也提出了申请。美国如果要表明它们参与本区域的事务,又会如何回应呢?

在理想的情况下,美国可以采取贸易自由化的市场准入方式,与一个无法重新加入的地区建立联系,也可以采取其他方式。但我认为,在目前的政治气氛下,即使要采取其他方式也太难了,所以美国提出了印太经济框架。

印太经济框架并不涵盖所有美国需要做的事项,但如果能完成这些事项,会带来积极成果。我想说的是,美国可以尽量将印太经济框架变得更具实质性,因此在缺乏自由贸易协定的元素和市场准入的情况下,至少可以考虑纳入一些数码经济合作或绿色可持续经济合作的元素。

我们可以朝市场准入和贸易自由化小步前进。除了需要国会通过的贸易促进授权(TPA),或需要批准一些法案之外,美国可以开始行动,也许在美国未来的几次选举中,整体情绪改变会使之变得更可行,那就会有一条前进的道路。在这期间,政治是一种化不可能为可能的艺术。